印刷シン・ドウノヘヤ

2月21日(土)

テレビやラジオの番組中にあまり聞きなれない言葉を聞いたことを思い出しました。「オノマトぺ」です。小中学校時代の授業では全く聞いたことがなかった言葉であり、使ったこともなかった言葉なのです。国語の教科書では、「擬音語」・「擬態語」と言っていたはずです。「ワンワン」はイヌの鳴き声、「ニャンニャン」は猫の鳴き声の「擬音語」、「キラキラ」光る金や「ポカポカ」の陽気は「擬態語」になります。最近カタカナ言葉に抵抗がなくなってきたのは、英語表現が日常で普通に使われるようになったり、SNSやブログなどインターネットの普及があげられると思います。しかし、堅い頭を持つ私にとっては、若い子供世代の人達の会話には意味不明な言葉が乱舞しているように思われます。

昔を振り返ってみると、ブルースリーの「アチョー」、Dr.スランプアラレちゃんの「ツンツン」、北斗の拳の「あたたたたたた」や不思議な擬音の数々は、テレビやアニメでよく使われていたことがわかります。古典でいうと、狂言の「くっさめ」はくしゃみの擬音で今の「ハクション」なのですが、これは知らないと全く何のことだかわかりません。イヌの鳴き声も英語では「バウバウ」、にわとりの「コケコッコー」は英語で「クックドゥードゥー」擬音語も時代や地域によって全く違った表現がされるのですね。

2月16日(月)

「旧市川家住宅」は、身延町和田平にある山梨県指定文化財になっている大型の民家です。富士川中流域に特徴的なかぶと造りの茅葺屋根を持ち、代々大庄屋や交代名主を務めた家柄です。富士川東岸の背後に山を控えた西面する大きな家で、北側に土蔵を有しています。棟札から享和3年(1803)に建てられたことがわかり、6つの座敷と平面の約4割を占める大きな土間を持ち、2階部分では養蚕をしていました。現在市川家をはじめ周辺地域で昔実際に使われていた道具類が展示されており、地元小学生の地域の歴史や産業の学習教材として活用されています。先日行われた身延町立下山小学生の地域学習の際に、一緒に見学させてもらいました。

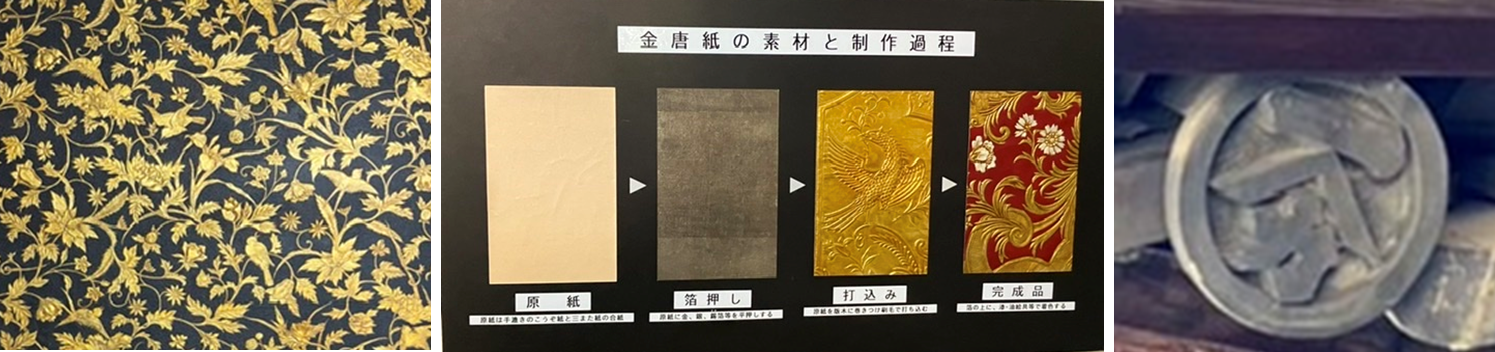

市川家のご先祖は、戦国時代には裏山の高台にある烽火台の管理を任されていたと伝わっており、江戸時代には富士川舟運や対岸の身延町大野との渡船に関与していたと思われます。通常の東側の玄関のほかに、代官や賓客を迎え入れる式台が設けられた玄関があり、狆(ちん)くぐり付きの床の間や筬欄間(おさらんま)、棹縁(さおぶち)天井などを用いた格式の高い造りになっています。中でも特徴的なのは、群青色の土壁です。青色系の土壁は非常に珍しく、ほとんど使用された例がありません。古くは青色にはラピスラズリの鉱石が用いられていましたが入手が困難で非常に高価であるため、アズライトなど代替品が利用されていると思われます。ただ、どちらにしても非常に高価なものなので、造られた当時の市川家の経済力には驚かされます。

2月13日(金)

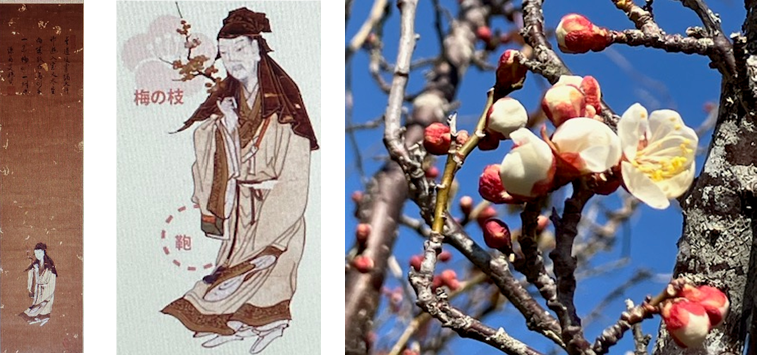

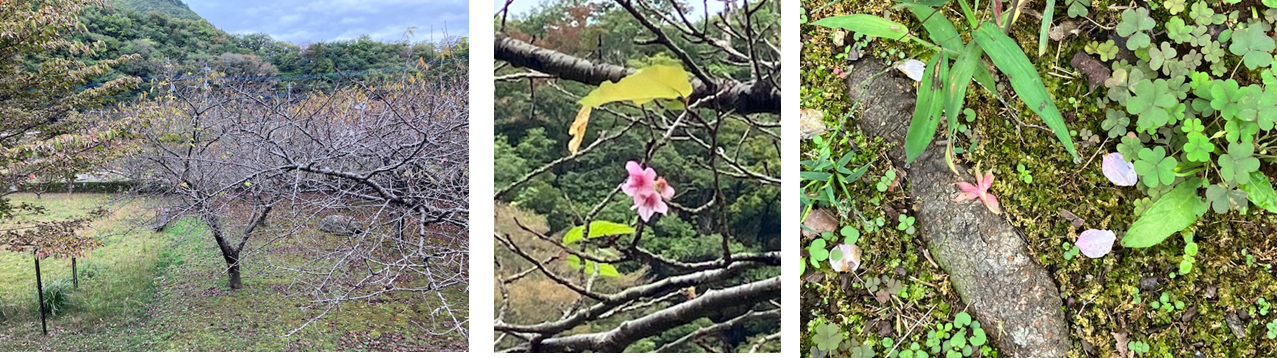

春に先駆けて咲く梅の花。庭木にもよく利用され、我が家の庭でも開花が始まっています。山梨県では甲州小梅が昔から栽培されており、江戸後期の地誌『甲斐国志』には「一梅 数種アリ消梅(コウメ)ニ甲州梅ト呼ブ者極メテ小粒ニシテ味佳ナリ、、、」と名産品として記録されています。実はカリカリの梅に漬けられる場合が多く、子供の頃「梅はその日の難逃れ」だからと毎朝ショッパイ小梅を食べさせられていました。梅はもともと中国原産で、奈良時代に遣唐使によって日本に伝えられたとされています。最初は実が薬用や保存食として利用されるとともに、香り立つその美しい花が愛でられました。花見というと今では桜の花を思い浮かべることが多いのですが、平安時代のある時期までは、花と言えば梅の花のことでした。その人気ぶりを当時の『万葉集』の和歌に詠まれた数で見てみると、「梅」の110首に対して「桜」が43首だそうです。これが平安時代の『古今和歌集』ではその数の比率がまさに逆転して、二倍以上が桜花を歌ったものになっています。

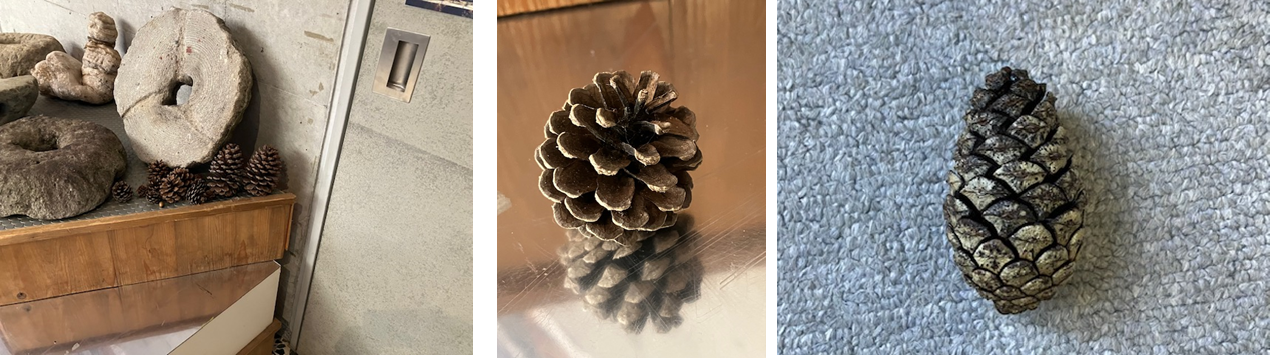

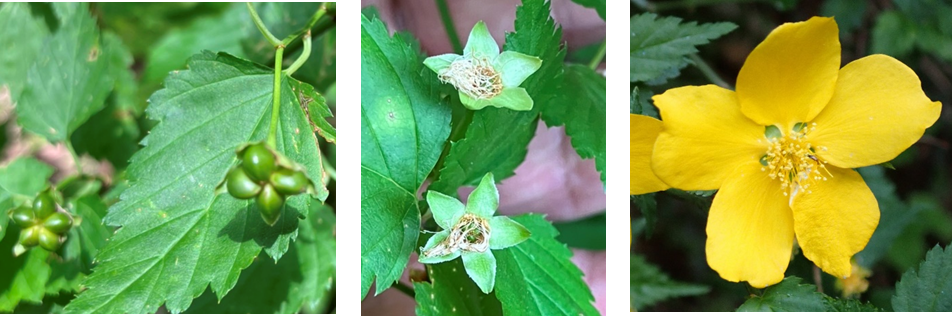

博物館のエントランスにも三ヶ所、梅の花などが花瓶に飾られています。梅は紅梅と白梅がありますが、博物館では蝋梅(ロウバイ)の花が見事です。ロウバイも中国原産で、江戸時代のはじめに日本に伝来しました。中国では新春に香り高い花を咲かせる「梅」、「水仙」、「椿」と合わせて「雪中の四花」として尊ばれているそうです。蝋梅は梅の字が使われて花の形は梅に似ていますが、梅がバラ科なのに対してロウバイはロウバイ科で別種になります。蝋梅(ロウバイ)の名前は鈍いツヤのある花びらがロウソクや蜜蝋が由来であるという説や、陰暦の12月(蝋月)に咲く説などがあり定まっていないものの、その黄金色の輝きはまさに冬に香る黄金の宝石です。写真にはロウバイの実が写っています。実は中に種を包括する集合果で一見虫の冬眠する時の繭のようにも見え、どことなく違和感を感じるのは私だけでしょうか。

2月9日(月)

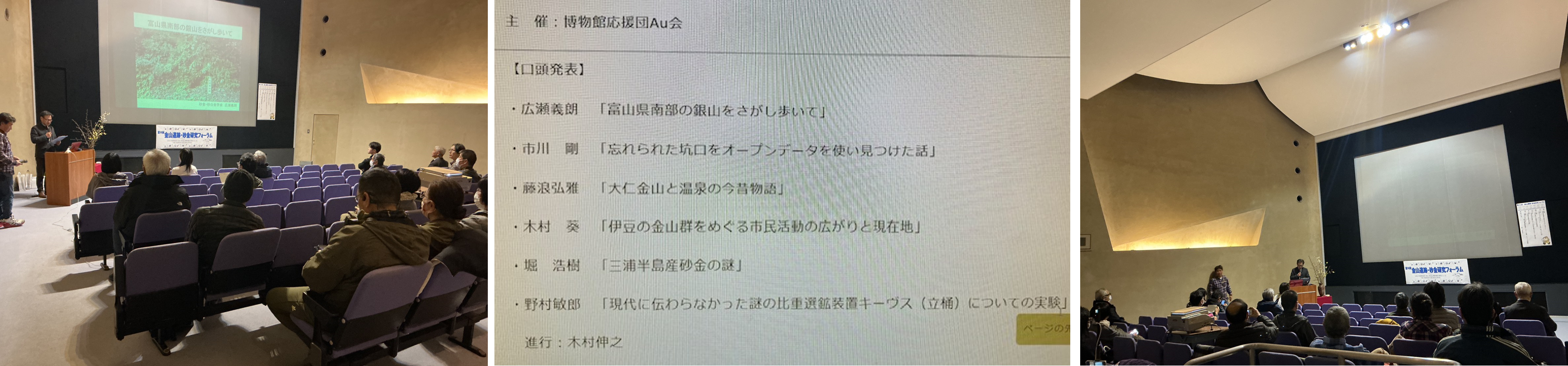

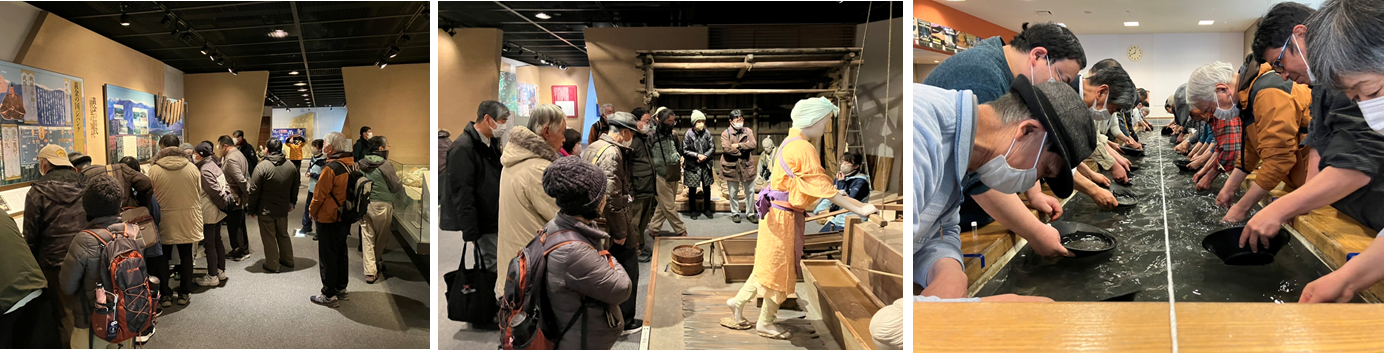

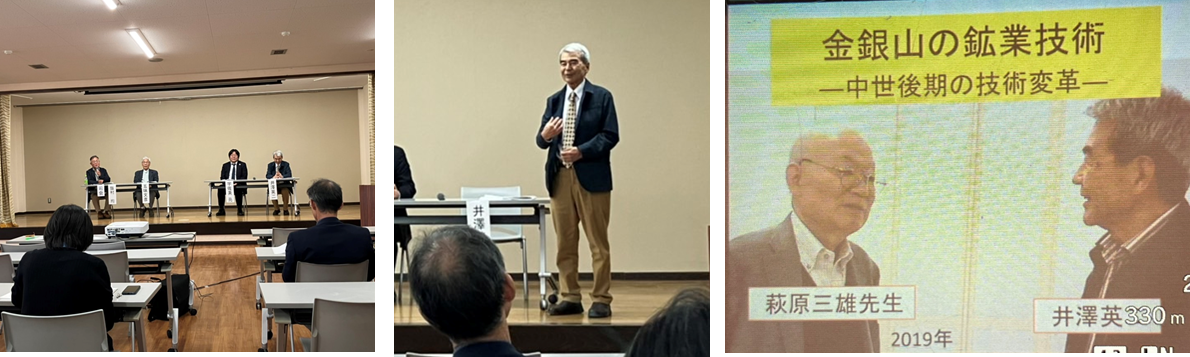

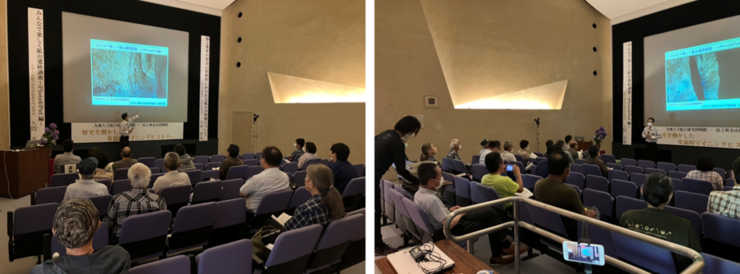

湯之奥金山博物館応援団AU会主催の「第14回金山遺跡・砂金研究フォーラム」が9日(土)に開催されました。雪が降り交通機関も乱れるあいにくのお天気でしたが、各地から応援団の皆様が駆けつけて発表してくれました。このフォーラムは、金山博物館を拠点にフィールドワークの経験や体験・疑問点などをテーマに、応援団のみなさんが企画・開催する研究発表会です。博物館の応援団のみなさんには、日頃より砂金採り大会のイベントをはじめとして当博物館の運営に大変なご協力をいただいておりますことを深く感謝申し上げます。金山博物館のボランティア活動だけでなく、博物館を通して学習し、互いに研鑽しあい博物館を盛り上げていっていただいております。今回のフォーラムでは、全国各地の砂金採取の調査報告や金・銀山跡や鉱山資料の新たな視点での研究や活用の取り組みなど6名の方々からご披露・発表していただきました。

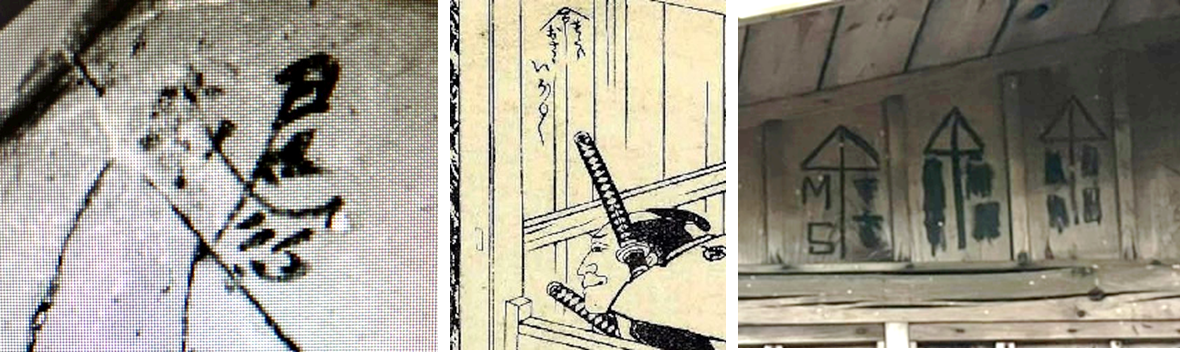

誰でも自由に利用できるオープンデータ(古絵図が掲載された古文献、赤色立体図、0.25mなどの数値標高データ地図など)を有効に活用して、伝承や古文書に残るだけのもしくは誰にも知られていない鉱山跡が新たに発見され、それぞれを現地調査する中で新たな鉱山史、鉱山技術史の解明につながっていくことが期待されます。

誰でも自由に利用できるオープンデータ(古絵図が掲載された古文献、赤色立体図、0.25mなどの数値標高データ地図など)を有効に活用して、伝承や古文書に残るだけのもしくは誰にも知られていない鉱山跡が新たに発見され、それぞれを現地調査する中で新たな鉱山史、鉱山技術史の解明につながっていくことが期待されます。

2月3日(火)

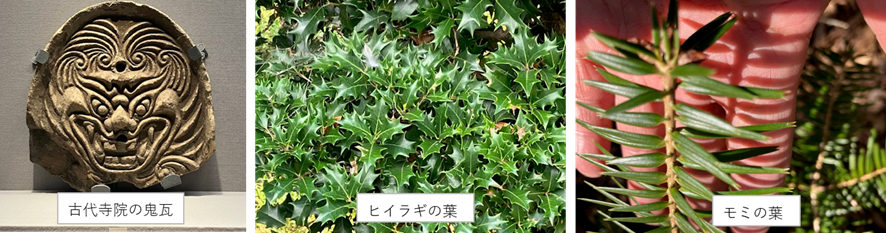

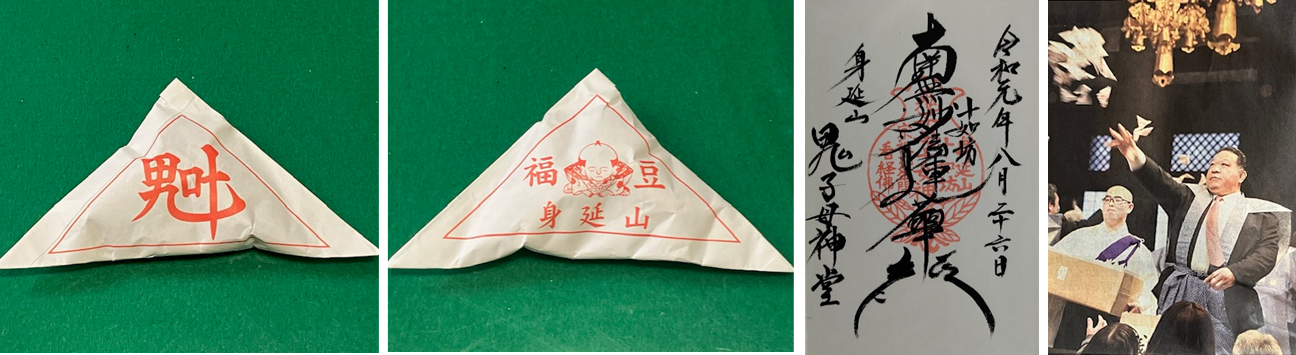

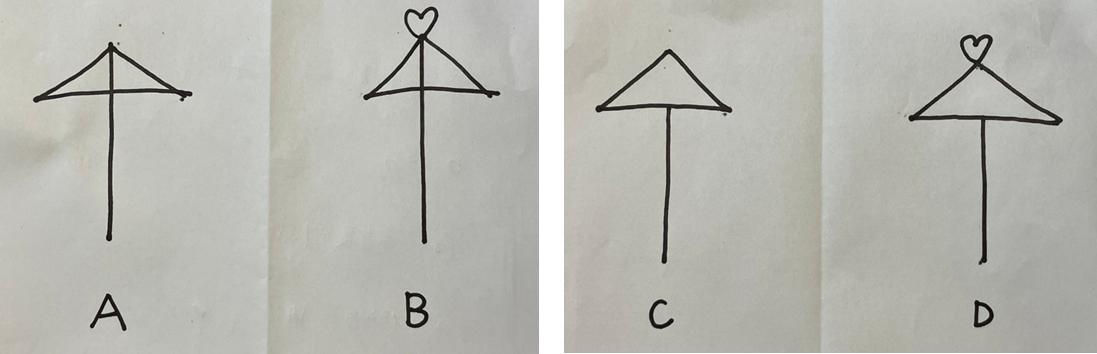

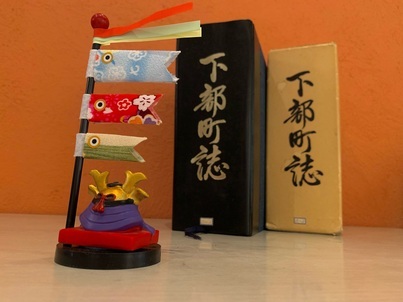

今日は節分です。節分とは読んで字の如し、季節を分ける日なのです。明日の立春の前日、冬から春へ季節が変わる節目の日です。季節には春夏秋冬の四季があるため本来4回の節分がありましたが、江戸時代まで春が1年の始まりとされたため、現在の大晦日のような意味を持って冬から春への節分が特に大切にされてきました。『下部町誌』(1981)には節分について「季節の変わり目にあたって陰と陽の対立により災いが生じるから、この邪気を祓う行事が必要であった。この日は長い竹竿の先の目かごまたは手すくいに、山からとってきたバリバリンの枝やヒイラギの枝にめざしを刺したものを添えて、軒より上に高く立てる。、、、中略、、、バリバリンを燃やしながら豆をホーロクで七回いる。いり豆は部屋ごとに「福は内、鬼は外、鬼の目ぶっつぶせ」と大声で叫びながらまく。節分は、今では家庭だけでなく多くの寺院や神社での催しとなり、年男による豆まきで鬼を追い払う行事として行われている。」と記述されています。バリバリンはモミソともいい、枝を燃すとバリバリと音がする榧(カヤ)や樅(モミ)のことを身延町では言っていたそうです。

今ではこのような竹竿にかざしたモニュメントやヒイラギイワシはほとんど見ることができませんが、邪気や災厄を鬼に見立ててこの鬼を回避する呪術の一つでした。目籠や手すくいはこの家には物凄く目の数を持った動物が棲んでいるぞとの威嚇の表象であり、葉先の鋭いモミやヒイラギの葉によって鬼の目を刺し、鬼が嫌うめざしを焼いた独特のにおいを発生させることで鬼の侵入を防御する習俗なのです。節分に豆をまくのは、魔物の目をつぶす魔目(マメ)に由来し、鬼を追い払います。炒った豆を年齢の数プラス1個食べると、新しい年が無病息災で送れるとされていました。私もこの年になると、節分の豆だけで腹一杯の満腹になってしまいます。

1月24日(土)

身延町杉山にある珍しい石造物について、町内の知識人であるE氏とY氏に案内していただきその存在を確認してきました。杉山は御坂山地の西麓の栃代川流域に位置し、鎌倉時代には文書に見える地域で、本村(杉山)、和名場、栃代に大別されます。そのうちの本村集落の中ほど、村内の主要道沿いにありました。自然石の上部が平坦になっており、自然の亀裂に添うように4個の穴と2個の穴が2列並行に開けられています。穴はすり鉢(盃)状を呈しており、大きさは大きいもので直径約10センチあります。そのほか、開けかけの小穴も数個が上面にのみ見られます。一般的に六地蔵や道祖神、庚申塔などにつけられているものと同種のものと思われます。この盃状の穴は、誰が、いつ、何のために、どのようにして作ったのかは、確かな伝承に乏しくなぞに包まれています。つけられている石造物が信仰の対象物であるため、なにかの呪いのための呪術や、民間信仰や民間医療などと推測されていますが正確な所は学術的にわかっていません。身延町内でも何か所も確認されています。

杉山集落の入口の路傍に、双体道祖神があるのも確認してきました。杉山本村の集落は、現在日蓮正宗の有妙寺が存在するのみで、一般の住宅はすべて集落外に出て居住している人はいなくなりました。本来であれば道祖神祭りがこの場所で挙行されていたはずですが、全くその痕跡はありませんでした。下部町誌には「起舟後光握手型双神像」「寛延四年未歳六月十四日」の記銘が報告されています。西暦では1751年にあたり、下部地区では最古の道祖神です。ちなみに前述の盃状の穴のある石造物で最古と言われているものが、山梨市堀内にある石祠型の道祖神とされています。

杉山集落の入口の路傍に、双体道祖神があるのも確認してきました。杉山本村の集落は、現在日蓮正宗の有妙寺が存在するのみで、一般の住宅はすべて集落外に出て居住している人はいなくなりました。本来であれば道祖神祭りがこの場所で挙行されていたはずですが、全くその痕跡はありませんでした。下部町誌には「起舟後光握手型双神像」「寛延四年未歳六月十四日」の記銘が報告されています。西暦では1751年にあたり、下部地区では最古の道祖神です。ちなみに前述の盃状の穴のある石造物で最古と言われているものが、山梨市堀内にある石祠型の道祖神とされています。

1月19日(月)

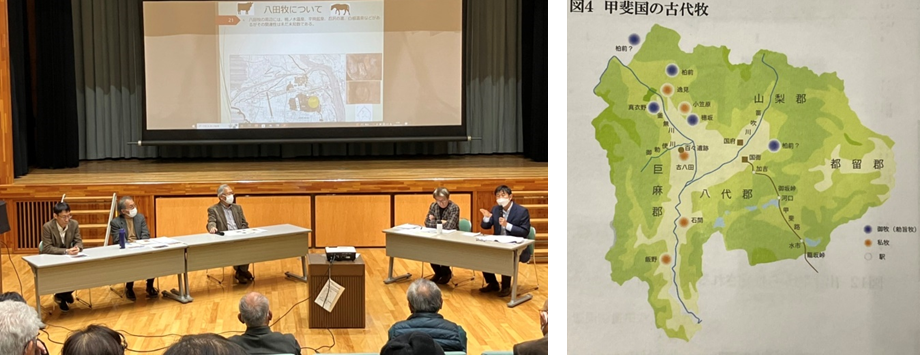

おととい第6回館長講座を開催しました。これまでは河内地域の歴史を、考古学、山岳信仰、牧と甲斐源氏、中世前半期の武士の時代をテーマとして甲斐国全体から見た視点で講座を開催してきました。今回は中世後半期の「穴山武田氏と信玄・勝頼・家康」と題して、甲斐国河内領を統治した穴山武田氏についてその進出からの興亡を概観してみました。穴山氏は甲斐源氏武田氏の庶流で、韮崎の穴山に所領を与えられてその地名から穴山氏を名乗ります。武田氏中興の祖と言われる武田信武の四男義武が、穴山氏の初代になります。武田信武は甲斐源氏第10代の当主で、室町時代に足利尊氏の近臣として活躍し尊氏の姪を妻としています。南北朝時代には尊氏とともに北朝方に属し、南朝方に与した甲斐源氏南部氏が奥州に移ったのを機に、その空白となったこの地域に進出したと考えられています。最初は南部氏の館に入り、信友時代になって下山に拠点を移します。養子縁組など武田宗家と深い関係を持っていましたが、一時期駿河今川家に帰属していたと考えられます。当時は武田宗家ともども、穴山一族は一時内乱状態にありました。穴山信友は武田信虎の娘南松院を正妻に迎えましたが、武田信玄が父信虎を駿河に追放したクーデターの時に協力した有力家臣の一人でした。息子信君には信玄の次女見性院が正妻となり、武田宗家とは非常に深い血縁関係が結ばれました。武田家臣団の中では親族衆の筆頭となり、肉親以外で武田氏を名乗ることが唯一許された家臣でした。名前も武田氏の通字(とおりじ)である信の字の使用が認められており、信君とその息子ともに信玄の幼名と同じ勝千代を使用しています。穴山氏は東海方面の外交をも担当しており、駿河今川氏・三河徳川氏・尾張織田氏とも緊密な関係を保持していました。

1月17日(土)

穴山梅雪は、一部のネット識者から「アナ雪」と呼ばれているらしいことを耳にしました。「アナヤマ梅雪(ばいせつ)」なので、「穴山」を訓じた「アナ」と「梅雪」の「雪」を合わせ、ディズニー映画の「アナと雪の女王」の略称に合わせた由来らしいのです。梅雪の諱(いみな)は信君(のぶただ)であり、かなり実名としては難読な名前です。

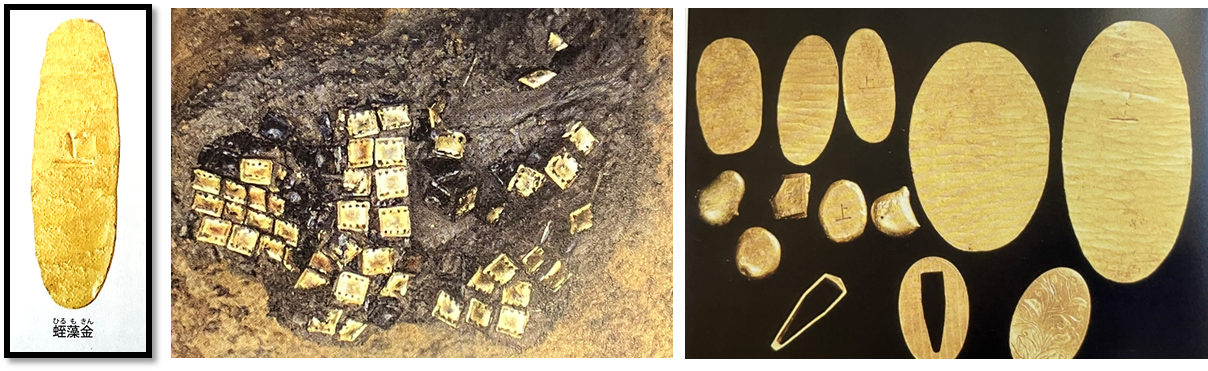

穴山氏は武田家の庶流であり、韮崎市穴山を本拠としていました。南北朝時代から河内谷の南部に拠点を移し、さらに南部町南部から身延町下山へ館を移転して城下町を整えています。穴山梅雪は武田信玄の姉を母に、娘を正妻に持つ血筋的に戦国大名武田家本家に非常に近しい家柄であります。家臣の中では武田家一門であり、対外的に武田姓を名乗ることが許された氏族です。信玄の亡き後勝頼とは意見が合わず、武田家を見限っています。地理的に駿河に接していることから今川家や徳川家とのつながりが強く、陶磁器や漆椀など調度品に高価な物品が残されています。領域内には湯之奥金山など初源期の山の岩石から直接金を採掘した金山が多く存在し、金山村を幾つも形成していました。武田氏を見限って織田・徳川軍に寝返った時、手土産に大判2,000枚を持参したといいます。大判2,000枚では重さが約333㎏となり、最近の高騰した価格に近い数字25,000円/gとして換算すると、おおよそ80億円以上にもなります。穴山氏が統治していた時代の穴山領(河内地域)における金の生産力には驚かされます。

1月12日(月)

博物館では、お正月入口に恒例となっている門松を立てました。松は生命力の強い常緑樹であり、歳神様(としがみさま)が降臨する依り代として平安時代にはすでに中国から伝わった風習とされています。博物館関係者の竹やぶから太い竹数本をいただいてきて、梅や松の枝、実の付いたナンテンの木などをそれぞれさらに調達してきて、職員で正月飾りの門松を作りました。竹は長さの異なる3本を1セットとし上面を斜めに削いでおり、土台は稲わらを下から七五三巻に荒縄で巻いています。松竹梅は古来より「歳寒三友」と呼ばれ、寒い中でも色褪せずめでたいものの象徴でした。松は長寿や不老不死、竹は地面にしっかりと根を張りまっすぐ早く伸びることに加え毎年次々とタケノコを生む子孫繁栄、梅は他の植物に先駆けて香りを放ちながら咲く生命力と気高さをそれぞれ表しています。南天は「難を転ずること」に由来する縁起の良い樹木です。門松はそれぞれ縁起の良いものが集められ、それぞれが持つ良いところの相乗効果が新年にもたらされることを願って立てられるものです。中でも竹が目立つのに門松の名称が用いられるのは、門松の原初形態は松の枝のみであったこと、まつが神様を祀る(まつる)の語源の一つであったからだそうです。ちなみに武田流門松は、竹の先端を削がずに寸胴の形に切った姿のものです。

1月5日(月)

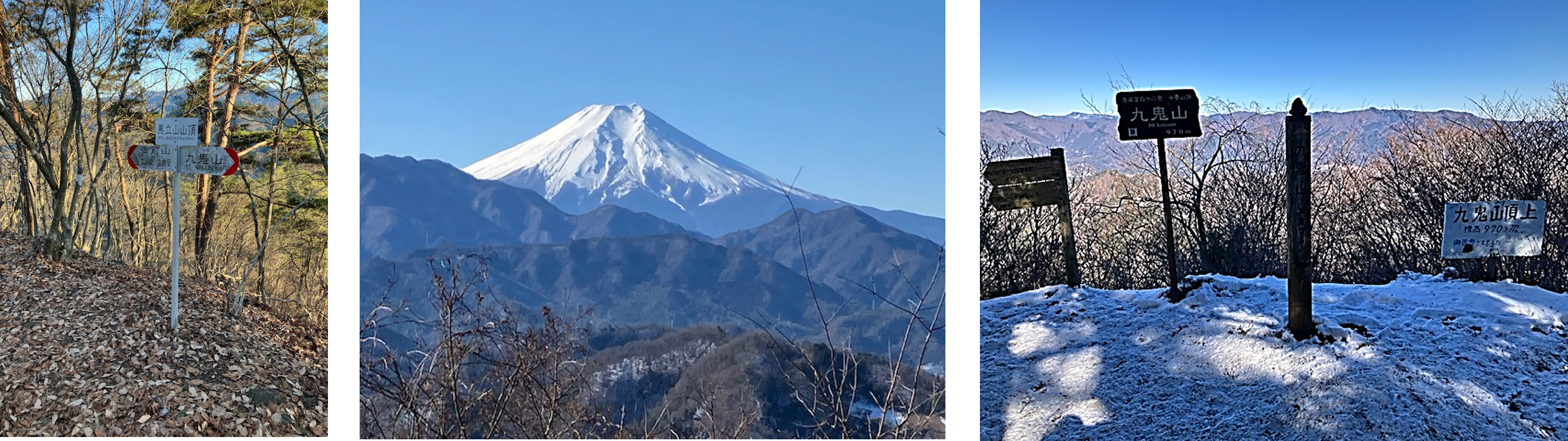

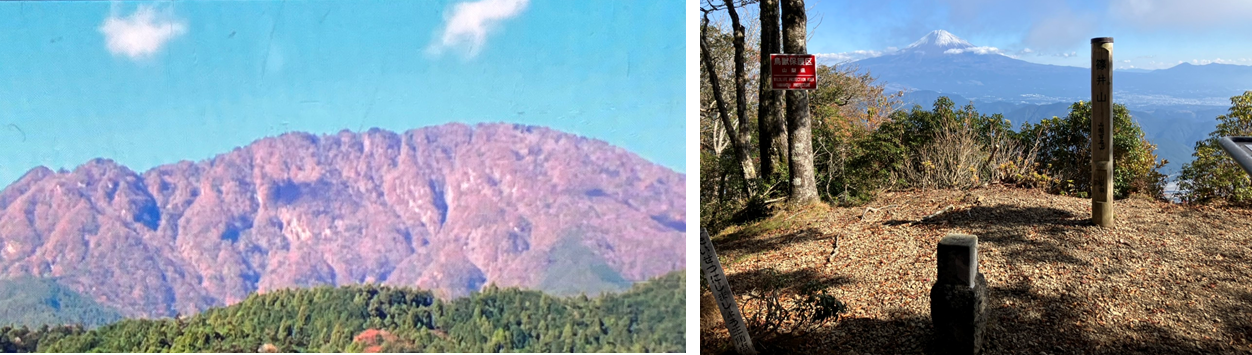

山の仲間たちと今年の干支にちなんで、都留市の馬立山に初登山で登ってきました。富士急行線からのアクセスが良いため、禾生駅➡九鬼山➡馬立山➡田野倉駅のコースをとりました。馬立山(またてやま)の標高は797mと低山ながら、九鬼山からの稜線はかなり険しく、先日の降雪もあって結構滑りながらやや危険をはらむ道のりでした。途中の樹幹の切れた眺望が聞く場所では、雪を頂いた富士山がその雄姿を披露してくれました。天気は快晴で風もなく、心地の良い山行となりました。

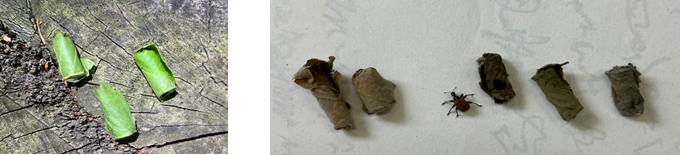

本日も身延町内でクマの目撃情報があり、クマのえさとなるブナの実の不作から、里への出没が相次いでいます。今回登山道沿いでもブナの実は確認できませんでしたが、ミズナラの実はものすごい量が落ちていました。本来はもう冬眠する時期なのですが、冬を越せるだけの十分な食料が確保できていないため、人里へ食料を求めて来ているようです。しかし、ミズナラのドングリの大量散布状況は、山のえさ不足というには疑問を感じます。クマもおいしいものを求めて、収穫されない柿や畑の野菜類の味を学習して覚えてしまったがために、行動範囲を広げているのでしょうか?地球温暖化も一部のクマが冬眠をしない遠因なのでしょう。登山道にはクマと思われる大きなフンが何か所かありましたが、これは調べてみるとタヌキの溜めフンのようで、黒い色をした果実の種子が多く含まれていました。また、緑色をしたヤママユガの天蚕繭が数か所で枯れ葉の中に確認できました。このヤママユガは天蚕ともよばれ、日本原産の野生蚕の一種でその繭糸は独特の淡い緑色をしており、光沢があって珍重されています。飼育が難しいのですが、隣の市川三郷町ではこの天蚕の飼育と製糸の生業が昔から営まれています。

1月3日(土)

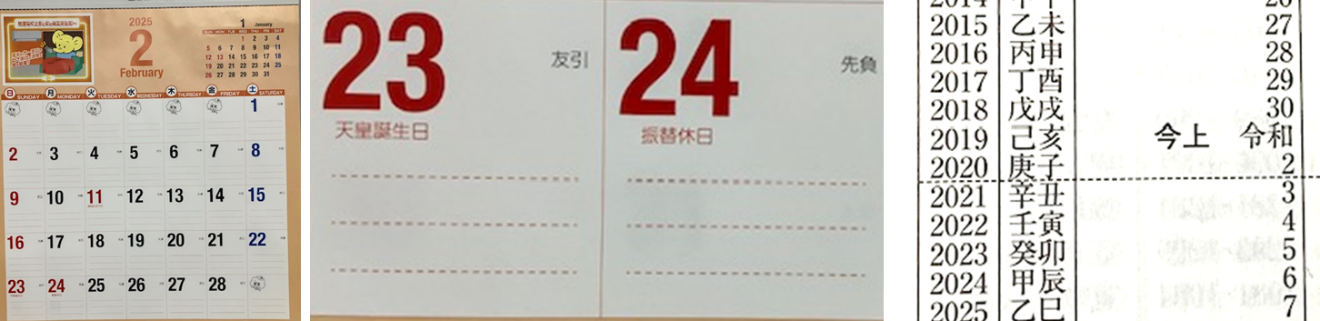

陰陽五行説では、万物(宇宙)を構成する五つの構成要素「木火土金水」と「陰陽」の二元構造が干支の十干「甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸」に充てられています。これに動物がシンボルとなる十二支「子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥」が加わって60種類の干支を構成し、暦、方位、時間、性格などもそれぞれ割り当てられています。60年で一巡することから、60歳を還暦と言う由縁です。甲子園球場も大正13年(1924)年甲子(きのえね)の年に完成したことにその名は由来します。

丙午(ひのえうま)は火の兄(ひのえ)で、午も火の陽にあたります。太陽が真南に来る正午の時刻は、日差しが最も強まりますよね。丙午は、火の陽が重なる「比和」の年になり、力が増幅されて持っている特徴が顕著となりさらに強まることになるそうです。ひのえうまの年に生まれた人は気性が強い人が多く、特に女性がこの年に生まれると「亭主を食い殺してしまうなど災いをもたらす」という迷信がありました。この迷信は寛文6年(1666)生まれの八百屋お七という女性が、恋人に会いたい一心で放火事件を犯し、火刑になったことがそのもととなったとされています。寛文6年の干支が丙午であり、この事件のことを後の文学作品や歌舞伎で大きくとりあげられてきたことに由来します。

山梨はかつて馬の名産地であり、甲斐駒として古くから知られていました。聖徳太子の甲斐の黒駒伝説や武田騎馬軍団は有名ですね。日本在来の馬は現代のサラブレットのように大きくはなく、木曽駒やポニー程度の大きさだったようです。甲斐駒ヶ岳は全国に18ある「駒ヶ岳」を冠する山の最高峰であり、ウマオイは博物館周辺のみかけたものです。

山梨はかつて馬の名産地であり、甲斐駒として古くから知られていました。聖徳太子の甲斐の黒駒伝説や武田騎馬軍団は有名ですね。日本在来の馬は現代のサラブレットのように大きくはなく、木曽駒やポニー程度の大きさだったようです。甲斐駒ヶ岳は全国に18ある「駒ヶ岳」を冠する山の最高峰であり、ウマオイは博物館周辺のみかけたものです。

1月2日(金)

新年明けましておめでとうございます。甲斐黄金村湯之奥金山博物館スタッフ一同、昨年同様今年も変わらぬご愛顧の程どうぞよろしくお願いいたします。

さて今年は午年ですね。十干では丙(ひのえ)、十二支では午(うま)の組み合わさった丙午(ひのえうま)の年です。陰陽五行では十干の丙は陽の火、十二支の午も陽の火で同じ運気が重なる「比和」となります。同じ気が重なると、その気は増幅してますます盛んになると信じられています。

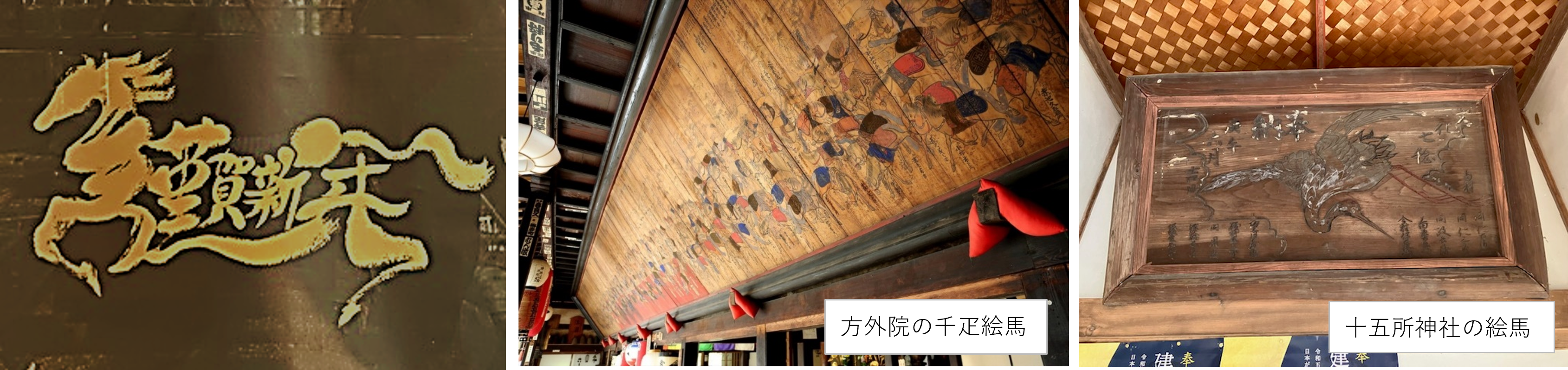

馬といえば身延町指定の方外院の「千疋馬の大額」があります。総桐材で造られた絵馬は、全長19.42m×2.24mあります。全国一と評されるその大きさには驚かされます。また町内久那土の十五所神社にも、鶴を描いた大きな絵馬が奉納されています。

馬といえば身延町指定の方外院の「千疋馬の大額」があります。総桐材で造られた絵馬は、全長19.42m×2.24mあります。全国一と評されるその大きさには驚かされます。また町内久那土の十五所神社にも、鶴を描いた大きな絵馬が奉納されています。

12月23日(火)

今年も黄金色の菊の花たちが博物館来館者を暖かく迎えてくれました。新年を迎えるにあたりこれらの鉢の菊が枯れてきたので、主幹を切り落として整理しました。花が終わった株の根元からは「冬至芽」と呼ばれる新芽がすでに出ており、来年の準備は万端のようです。今年株上げして並べた菊の株は、去年の菊の鉢から生じたこの「冬至芽」を畑に植え替えて養生して育てたもので、数はたくさんできましたが大きくて形の良い株はあまりできませんでした。黄色と赤色2色の菊があり、黄色のものは比較的強いのですが赤色の菊は除草作業で少し触れただけでもすぐに折れてしまい1鉢も鉢上げ迄には至りませんでした。そのため昨年度も株の提供をしていただいた山の仲間Aさんから、今年も菊の鉢を分けていただきました。ありがとうございます。20鉢以上も並べることができ、通路は賑やかで華やかになりました。

12月21日(日)

昨日20日(土)に茅小屋金山の現地調査に行ってきました。そぼ降る雨の中、総勢10人で前回の現地調査において完遂できなかった来年3月に実施する発掘調査の準備調査です。12月も後半だというのに雨が降ったりやんだりの天気ではあるものの気温は比較的暖かく、作業にはさほど影響はありませんでした。暖かいということはクマもまだ冬眠には入っていない可能性があり、爆竹や笛によって人がいることを示しクマの出没による恐怖に怯えながらの調査です。このあたり一帯はかつての金山調査において、クマが何回も目撃されているのでその方面の注意は怠れません。

茅小屋金山のある入ノ沢は、かつての大雨によって土砂が流失してしまい大きく旧状を変えてしまっています。上流部の宮屋敷地点では、かつてここに存在していた石祠もろとも大きくえぐられて無くなってしまっています。現地の状況を確認する中で発掘調査の3地点を決定し、それぞれ過去に設定した基準杭から仮設の杭を設定しました。また、地形の計測と遺跡内に残っている旧道の位置を測定し、調査予定地で清掃が済んでいない地点の枯葉の除去を行いました。一方金山稼業当時に金が含まれていないとして捨てられた土石はユリカスと呼ばれ、斜面に廃棄されています。含まれている鉄分によって凝固している塊を、ハンマーや乳鉢によって粉状にして、水洗選別による砂金採取を行いました。微細な7粒の砂金粒子の発見があり、ユリカスの堆積物がかつての金鉱山廃棄物であることを確認できました。博物館に戻ってから調査情報を共有し、次回以降の調査までの準備と課題を確認しました。

茅小屋金山のある入ノ沢は、かつての大雨によって土砂が流失してしまい大きく旧状を変えてしまっています。上流部の宮屋敷地点では、かつてここに存在していた石祠もろとも大きくえぐられて無くなってしまっています。現地の状況を確認する中で発掘調査の3地点を決定し、それぞれ過去に設定した基準杭から仮設の杭を設定しました。また、地形の計測と遺跡内に残っている旧道の位置を測定し、調査予定地で清掃が済んでいない地点の枯葉の除去を行いました。一方金山稼業当時に金が含まれていないとして捨てられた土石はユリカスと呼ばれ、斜面に廃棄されています。含まれている鉄分によって凝固している塊を、ハンマーや乳鉢によって粉状にして、水洗選別による砂金採取を行いました。微細な7粒の砂金粒子の発見があり、ユリカスの堆積物がかつての金鉱山廃棄物であることを確認できました。博物館に戻ってから調査情報を共有し、次回以降の調査までの準備と課題を確認しました。

12月14日(日)

第5回シン・サンポを身延町帯金地区で開催しました。地域の歴史を見て歩くアウトドア版の館長講座です。あいにくの雨天でしたが、富士川東岸の東河内領の六組の一つ「帯金組」の史跡と文化財をめぐりました。塩身延線塩之沢駅に集合し、最初に金龍寺を見学しました。勝野上人より金龍寺のご由緒をお聞きし、寺宝の木喰上人作の「日蓮聖人像」をま近で拝観させていただきました。本町丸畑出身の木喰上人の作品中日蓮聖人像は、ただこの一体のみであります。千体仏造立の祈願を立てたのち、84歳の高齢ながら頭巾姿の日蓮聖人を穏やかなお姿に表現しています。木喰上人の作品は「微笑仏」ともいわれ、独特の微笑みを浮かべています。旧帯金小跡地からこの金龍寺がもと存在していた「日朝堂」を見学し、上小路組で管理している木喰仏の「薬師如来像」を拝観しました。木喰上人が83歳の高齢で日本を廻国して故郷の丸畑に帰る時、身延を経て帯金に滞在した寛政12年(1800)の作品で、これも日本千体仏の一つです。その後、帯金氏の菩提寺静仙院に行き、自然石の長い石段を迂回する道を通って十王堂の中の閻魔十王像や古い形式の石造物などの説明を聞きながら拝見しました。帯金地区は富士川に沿って南北に長い地区であるため、途中予定していた何地点かは位置だけお示しして省略させていただきました。旧帯金小跡地以降は、ほとんど小雨で傘もささずに散策することができました。普段は何気なく通り過ぎている集落について、地域の歴史探訪として再認識できたシン・サンポでした。

12月8日(月)

こまくさ山の会のみなさんが、中山金山を経由して毛無山への登山する山行に同行して金山の案内をしてきました。総勢22名の大所帯で、朝8時に湯之奥金山博物館に集合、9時に登山口を出発しました。天気は快晴で雲一つなく、心地良い登山となりました。中山金山では、精錬場跡、大名屋敷、七人塚などそれぞれの場所で、金山の操業時の様子や発掘調査で出土した遺物から見える当時の村の景観を説明しました。また、現地に残されている金山臼や墓石、金を取り出して廃棄されたユリカスが凝固したものを直接お示しすると、参加者のみなさんは戦国時代から江戸時代初期の盛んだった中山金山の村に思いを馳せていました。登山道から一歩足を金山村に踏み入れると、そこには500年前の金山村の生活があったのでした。中山金山から第2地藏峠の尾根に出ると、雪をうっすらとまとった富士山が顔を見せてくれていました。ここからは樹間に富士山を見ながら急登を登り、尾根の途中で昼食。ここからは、体力に自信がある山頂登頂組と帰路選択組に分かれて行動しました。当初計画より時間が押してしまいましたが、明るいうちに全員無事登山口に帰ってくることができました。

ここの所の朝の寒さもだいぶ厳しくなってきているのにも関わらず、全国各地からクマがいまだに冬眠せず街中に出没し、人に突然襲い掛かり危害を加えたというニュースが流れてきています。真っ白い雪の中を黒いクマが歩き回ったり、雪かき中の人がクマに襲われた後の映像など、冬になってもクマに対して常に十分な警戒心を持っていなくてはいけないと感じさせられてしまいます。今回の山行も出発前や休憩した地点では、随時爆竹を鳴らしてクマに人間の存在をアピールしながら登山してきました。登山道にはクマの糞があったり、登山道わきの樹皮がはがされてクマの爪痕が残されていたり、この付近一帯を縄張りとするクマがいることは間違いありません。今回登山道を数分進んだ地点ではムササビが木のうろから出てきて、木をよじ登っている所を目撃したという幸運な会員もいらしたようです。

ここの所の朝の寒さもだいぶ厳しくなってきているのにも関わらず、全国各地からクマがいまだに冬眠せず街中に出没し、人に突然襲い掛かり危害を加えたというニュースが流れてきています。真っ白い雪の中を黒いクマが歩き回ったり、雪かき中の人がクマに襲われた後の映像など、冬になってもクマに対して常に十分な警戒心を持っていなくてはいけないと感じさせられてしまいます。今回の山行も出発前や休憩した地点では、随時爆竹を鳴らしてクマに人間の存在をアピールしながら登山してきました。登山道にはクマの糞があったり、登山道わきの樹皮がはがされてクマの爪痕が残されていたり、この付近一帯を縄張りとするクマがいることは間違いありません。今回登山道を数分進んだ地点ではムササビが木のうろから出てきて、木をよじ登っている所を目撃したという幸運な会員もいらしたようです。

12月4日(木)

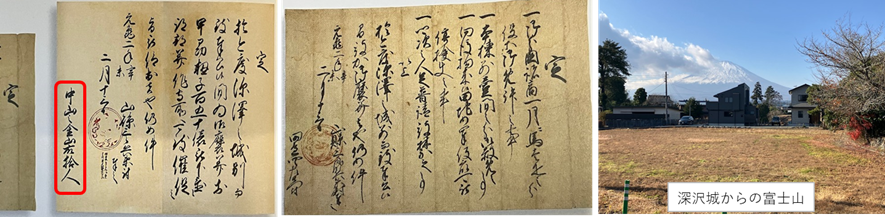

深沢城は静岡県御殿場市深沢にある平城で、静岡県指定の史跡です。今川氏あるいは北条氏が築城したとされ、篭坂峠を越えて甲州へ通じる道の分岐点となる交通の要衝に位置しており、北条氏と武田信玄の攻城戦最前線でした。永禄12年(1569)の信玄駿河侵攻時には北条綱成が守衛しており、翌年の元亀元年12月には大軍を率いて深沢城に迫っています。元亀2年には当町湯之奥中山金山や甲州市黒川金山の金山衆を動員し、外郭を掘り崩して深沢城を攻略しました。この時に発給された古文書には、中山金山の「中山之金山衆十人」に対する褒美として「籾子(もみ)150俵」が与えられており、田辺、中村、古屋などの黒川の金山衆には恩賞として通行税をはじめとする諸税免除の特権が付与されています。当時中山金山には少なくとも十名の金山衆がおり、彼らの持つ土木技術が城攻めに利用されたことが明確にわかります。深沢城のほかにも、金山衆が参加し手柄をたてたという伝承を持つ城がいくつか見られ、「軍役衆」と同じような役割を果たしていたことがわかっています。

武田方に属した城は駒井政直が入り、対北条氏に対する相模との国境の警護の任にあたっていました。城の普請(造成工事)が重ねられて、三日月堀や丸馬出などの施設を持った武田流の城に大改造されています。天正十年(1582)の武田氏滅亡の時には、その直前に当城の城兵たちは城を捨てて「自落」しています。以後再び北条氏が城とこの付近一帯の支配者となりましたが、織田信長が駿河一国を徳川家康に与えたために家臣の三宅安貞を置いて守らせ、天正十八年北条氏の滅亡により深沢城は廃城となってその役目を終えております。

武田方に属した城は駒井政直が入り、対北条氏に対する相模との国境の警護の任にあたっていました。城の普請(造成工事)が重ねられて、三日月堀や丸馬出などの施設を持った武田流の城に大改造されています。天正十年(1582)の武田氏滅亡の時には、その直前に当城の城兵たちは城を捨てて「自落」しています。以後再び北条氏が城とこの付近一帯の支配者となりましたが、織田信長が駿河一国を徳川家康に与えたために家臣の三宅安貞を置いて守らせ、天正十八年北条氏の滅亡により深沢城は廃城となってその役目を終えております。

11月30日(土)

11月26・27日の両日茅小屋金山の現地調査を行いました。茅小屋金山遺跡等調査委員、博物館応援団Au会員、博物館職員等の構成で、初日17名、翌日7名で実施ししてきました。今回の調査目的は、過去の測量図と現状テラスとの照合、発掘調査候補地の枯葉除去と遺物の表面採集、鉱石の「ゆりかす」堆積層分布範囲確認、入ノ沢砂金確認調査などです。茅小屋金山は昭和の末年に調査に入り、平成20年代に測量図を作成していますが、平成20年代後半に大雨による川沿いのテラスが流失して大きく地形が変わってしまいました。打ち合わせをしながら、それぞれの班の成果を検討して慎重に確認していきました。

今年はクマが食料を求めて人里に頻繁に出没し、ニュースではこのところ毎日住宅街や街中への出没が取り上げられ、人的被害もでています。ここ身延町でもクマの多数の目撃情報があり、茅小屋金山の過去の調査でも何回か直接目撃されています。クマとばったりと遭遇しないために、ここ最近の金山の調査では登山道中で必ず爆竹を鳴らし、笛やラジオなど音を出して人がいることを動物に先に知らせるようにしています。もちろんクマ撃退スプレーも携帯しましたが、爆竹は金山現地調査の必需品です。

11月23日(日)

「みのぶ黄金の秋探訪会」が昨日開催されました。朝方は少し寒い位の空気感でしたが、歩き始めると風も無い晴天の中なので、後半には汗ばむくらいの快適な陽気の散策会となりました。金山博物館から歩き始め、波高島(はだかじま)トンネルを通り、富山(とみやま)橋で富士川を越えて、下山の集落に入り、上沢寺(じょうたくじ)へ。下山の集落は中世の下山氏、戦国時代の穴山氏の城下町で、下山氏館跡を中心に河内支配の中心地でした。上沢寺ではご住職からオハツキイチョウと日蓮聖人にまつわるお寺の由緒のお話を聞き、本国寺では文化財担当から下山氏の館と城下町や戦没者の忠魂碑について説明を受け、2本目のオハツキイチョウを見ました。イチョウにはギンナンの実がたくさんに実っており、樹の周りには葉っぱとともに銀杏の実が無数に落ちていました。臭いもなかなか強烈です。途中、同行していただいた町文化財審議会会長の石部氏から、石原裕次郎の湯治時代の下部温泉や身延線、富士川舟運や富士川架橋などのお話を聴けたのも、地域の歴史の造詣の深い地元の研究者ならではのお話でした。本国寺での昼食ののち、新しい身延中学校・下山小学校の脇を通って冨士川を渡りました。身延中学校の校章のデザインには身延町の鳥、ブッポウソウが取り入れられており、身延町のシンボルである天然記念物についてより関心を深めることができました。八木沢では学術上非常に珍しい雄株のオハツキイチョウを見学しました。合計13キロ散に及んだ散策のコースは、健康にはちょうどいい運動になったことと思います。参加者のみなさんは博物館に戻った後、館内の見学や砂金採りを体験して、秋の一日を十分に堪能したことと思います。

3本のイチョウは共に国指定の天然記念物で、見事な黄金色の黄葉を堪能することができました。全国に7本ある国指定天然記念物のオハツキイチョウのうち、3本を見たことになります。オハツキイチョウは葉の上に種子が生ずる珍しいイチョウで、イチョウの変種です。八木沢のオハツキイチョウは雄株なので、さらに珍しく全国で唯一の国指定天然記念物です。イチョウは約2億年前から存在しており、いくつもの氷河期を乗り越えてきて生きた化石とも呼ばれています。雄株と雌株がそれぞれ別に存在しており、上沢寺や本国寺のように雌株には秋になるとたくさんの銀杏(ぎんなん)の実をつけ、八木沢のものは雄株なので葉に葯(花の雄しべの一部)をつけています。イチョウの木は非常に生命力が強く、上沢寺のオハツキイチョウは平成30年の台風で倒伏してしまったのですが、倒れたまま葉が茂っているのには驚かされました。

3本のイチョウは共に国指定の天然記念物で、見事な黄金色の黄葉を堪能することができました。全国に7本ある国指定天然記念物のオハツキイチョウのうち、3本を見たことになります。オハツキイチョウは葉の上に種子が生ずる珍しいイチョウで、イチョウの変種です。八木沢のオハツキイチョウは雄株なので、さらに珍しく全国で唯一の国指定天然記念物です。イチョウは約2億年前から存在しており、いくつもの氷河期を乗り越えてきて生きた化石とも呼ばれています。雄株と雌株がそれぞれ別に存在しており、上沢寺や本国寺のように雌株には秋になるとたくさんの銀杏(ぎんなん)の実をつけ、八木沢のものは雄株なので葉に葯(花の雄しべの一部)をつけています。イチョウの木は非常に生命力が強く、上沢寺のオハツキイチョウは平成30年の台風で倒伏してしまったのですが、倒れたまま葉が茂っているのには驚かされました。

11月15日(土)

金山博物館周辺でもやっと秋らしい季節になってきました。朝の最低気温は5度を下回るようになって霜も降り、肌寒さを感じます。昼の最高気温も10度台の快適な気温に落ち着いてきて、山々の紅葉もやっと錦秋といえるように色づいてきました。博物館からは、西の醍醐山はもとより北の五老峰も山頂に近い部分の茶色から中腹の黄色、麓の黄緑と紅葉のグラデーションがきれいに見ることができます。季節は今が秋本番です。日本の四季の中で、一番華やかな色合いを見せてくれます。

下部リバーサイドパークの駐車場にあるモミジの木も、半月ほどでしっかりした紅葉になってきています。10月30日の本ブログの写真と見比べてください。また、通路に並べた菊の鉢の花もかなり盛りになってきて、見事な黄金色を呈するようになってきました。しかし、シカさんが夜な夜な出没しているようで、菊の花や黄花コスモスの花を食べられた形跡が残されています。土の柔らかいところにはシカさんの足跡が明瞭に付けられており、おみやげにフンが残されていました。

11月11日(火)

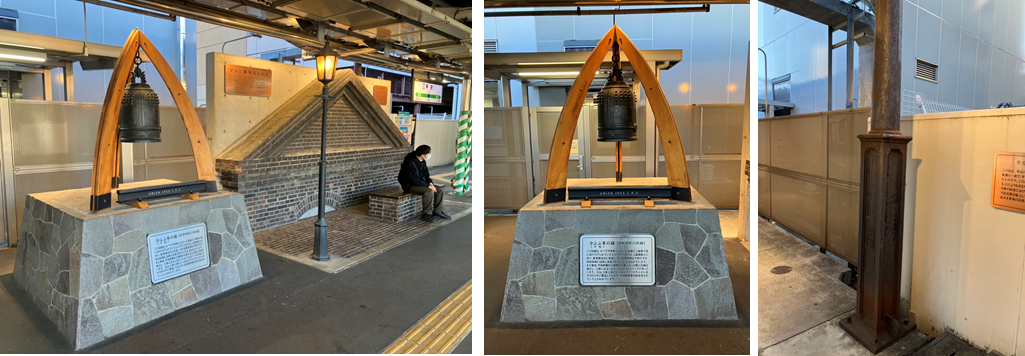

東京の身延別院は、東京都中央区小伝馬町にあります。この場所一帯は江戸時代に伝馬町の牢屋敷跡だったところで、明治16年(1883)身延山久遠寺73世日薩上人が当院を創建し、日蓮聖人霊像を安置しました。身延別院のホームページによるとこの牢獄には、吉田松陰、橋本左内などの幕末の志士や、八百屋お七などの放火犯、盗賊など、あらゆる種類の未決囚の罪人が収容され、厳しい拷問や獄内の劣悪な環境などによって多くの人々が獄死し、江戸の人々に恐れられていた場所だったそうです。明治になって取り壊された牢屋の跡地は住む人もなく荒れ果てていたので、ここに法華の道場を建立し多くの獄死亡霊を供養するとともに理想の仏国土を建設しようとして開かれました。安置された日蓮聖人像は、もと身延山久遠寺の奥之院に安置されていた「願満高祖日蓮大菩薩御像」と称されていた御像で、江戸で行われた出開帳に度々請来されました。現在「木造日蓮聖人坐像」として、東京都の文化財に指定されています。私が訪問した11月3日は身延別院のお会式法要の日で、本堂前に回向柱が立てられていました。白い布が巻かれており、この布は日蓮聖人御像と結ばれています。この回向柱に触れることは、日蓮聖人の祖師像に触れることと同じことになります。善光寺の御開帳時の回向柱と同様の信仰形態です。

身延山からの江戸出開帳は、合計10回を数え「日蓮聖人祖師像」が身延山から深川の浄心寺まで運ばれました。江戸の出開帳の四天王の一つに数えられるほど有名なもので(本ブログ9月27日記事)もてはやされ、広い境内の中に仮設の建物が建設され人々が雲集して盛大に挙行されたと伝えられています。『武江年表』には「甲州身延山祖師開帳に付き、江戸到着の日、迎ひの人数品川より日本橋迄つづく。何町何講中と書きたる旗幟あまた立つる」とも書かれているそうです。江戸の出開帳は、境内のみならず周辺にも仮設店舗や見世物小屋などが出来、大変な賑わいを見せていたと言われています。

11月2日(日)

日本はかつて「黄金の国ジパング」として、マルコ・ポーロの『東方見聞録』に紹介されていました。マルコ・ポーロは元(モンゴル帝国)に10数年滞在し、ここで聞いた中尊寺金色堂などの伝聞をもとに、「ジパングは莫大な金を産出し、宮殿や民家は黄金でできている」と記述しています。13世紀のヨーロッパでは、黄金に満ちたユートピアとして我が国が認識されていたのです。この見聞録がやがて訪れる大航海時代のブームの原点となっているのです。

先月北海道において、金山再開発の記事がありました。外資系企業が閉山した金山を試掘し、採算に合うかどうかの検討をするための予備調査が何か所も行われているというのです。その理由として、最近の金相場の急な上昇があり、採掘技術が深化し、金を含む鉱石から金を抽出する技術の進歩など、かつての「黄金の国ジパング」の夢の復活を目指してとのことです。資源の発見や地域経済の活性化が求められる一方、鉱害や自然破壊への危惧が叫ばれています。道南圏の静狩金山跡では調査後に中止が決定されましたが、オホーツク圏の鴻之舞金山跡では1t当たり24.1グラムと高品位の鉱石が発見されています。日本で唯一商業規模の採掘がおこなわれている鹿児島県菱刈金山の平均品位(20g/1t)をも上回っているそうです。

11月1日(土)

甲府市右左口町の敬泉寺で木造十一面観音立像が33年ぶりに御開帳されました。甲府市教育委員会が敬泉寺や地元と協力し、私の地域・歴史探訪「甲府市寺宝特別公開」として、節目の御開帳に合わせて実施されたものです。本堂の東側にある観音堂に安置された秘仏の観音像であり、御開帳されるのは33年に一度以外は大きな自然災害や大凶作の時だけとあって早速行ってきました。地元の住民の方々や歴史愛好家がたくさん遠くからも参拝に訪れていました。御開帳には、寺社内の秘仏が期限を区切って境内で開帳する「居開帳」と江戸や京都など人口の多い地域に運んで公開する「出開帳」の二種があります。社寺が秘蔵する霊験あらたかな神仏を人々に礼拝させ、その神仏と結縁を目的とする宗教的行事を「開帳」というのですが、今回は「居開帳」の典型的なものです。全国でも年一、二度や数年に一度の御開帳はたくさんあるのですが、33年という長い間を経ての御開帳というのは大変珍しくあまり類例がありません。

敬泉寺(きょうせんじ)の山号は迦葉山(かしょうさん)で、浄土宗の寺です。寺は中道往還沿いにありに迦葉坂、阿難坂や釈迦ガ岳など仏教にちなむ地名が残されています。本堂前には石臼がたくさん集積された石畳があり、鎌倉時代の木造阿弥陀如来立像も公開されていました。こちらの像は一部に截金文様がわずかに残り、胎内の阿弥陀経には正和4年(1315)と記されています。観音堂のある右左口宿は、徳川家康が甲斐入国の際に仮御殿を建てて滞在した所で、観音堂は家康来甲の折に府中を眺めた場所と伝える丘にあります。今回公開された観音像は、平安時代後期の作で桜材と思われる一木造、甲府市の指定文化財になっています。観音様のご尊顔を直接拝顔して、世界中の戦争がなくなり天下泰平になることとそれぞれの地域の平和安寧などを祈願してきました。

敬泉寺(きょうせんじ)の山号は迦葉山(かしょうさん)で、浄土宗の寺です。寺は中道往還沿いにありに迦葉坂、阿難坂や釈迦ガ岳など仏教にちなむ地名が残されています。本堂前には石臼がたくさん集積された石畳があり、鎌倉時代の木造阿弥陀如来立像も公開されていました。こちらの像は一部に截金文様がわずかに残り、胎内の阿弥陀経には正和4年(1315)と記されています。観音堂のある右左口宿は、徳川家康が甲斐入国の際に仮御殿を建てて滞在した所で、観音堂は家康来甲の折に府中を眺めた場所と伝える丘にあります。今回公開された観音像は、平安時代後期の作で桜材と思われる一木造、甲府市の指定文化財になっています。観音様のご尊顔を直接拝顔して、世界中の戦争がなくなり天下泰平になることとそれぞれの地域の平和安寧などを祈願してきました。

10月30日(木)

いよいよ秋の到来、秋本番といったところでしょうか。今朝は特に寒かったです。早朝畑に行くと白く霜が降りていました。車の社外温度は3℃の数値を指しており、日の出前はシーンと静まり返りこの静寂が寒さを一層身に染みて感じました。畑に残っている菊を鉢上げして博物館に飾るためですが、スコップを持つ手もかじかんでしまいます。今年の夏は暑くて猛暑日の記録を更新し、十月に入ってからでも身延町切石で真夏日を記録していますが、10月も下旬になってやっと最低気温が一桁になって秋らしい冷え込みになってきました。この冷え込みのため、博物館駐車場のモミジもやっと色づき始めました。このモミジの木には、たくさんの種が付いています。この種はプロペラ型をした特徴的な形をしています。風に乗ってくるくると回転しながら、遠くに舞い落ちるようになっています。子孫繁栄のための進化した形です。

モミジはカエデ科カエデ属の植物です。モミジとカエデはどう違うのでしょうか。かつて史跡散策会の時、植物専門の先生からカエデの語源は「カエルの手」であり、「カエルテ」➡「カエルデ」➡「カエデ」と変化したんだと教えていただいておりました。モミジが赤く色づく切れ込みの深い葉に対して、カエデは切れ込みの浅いカナダの国旗にある葉のようなイメージがあります。赤ちゃんの手もモミジのような手とは言いますが、カエデのような手とは言わないですよね。ではモミジの語源はといいますと、紅花(べにばな)から紅や黄の染料を「揉みだす」様子から、動詞の「モミづ」が「モミツ」➡「モミジ」に変化したと考えられています(諸説あり)。でも植物学上からは「モミジ」という植物はないそうです。

モミジはカエデ科カエデ属の植物です。モミジとカエデはどう違うのでしょうか。かつて史跡散策会の時、植物専門の先生からカエデの語源は「カエルの手」であり、「カエルテ」➡「カエルデ」➡「カエデ」と変化したんだと教えていただいておりました。モミジが赤く色づく切れ込みの深い葉に対して、カエデは切れ込みの浅いカナダの国旗にある葉のようなイメージがあります。赤ちゃんの手もモミジのような手とは言いますが、カエデのような手とは言わないですよね。ではモミジの語源はといいますと、紅花(べにばな)から紅や黄の染料を「揉みだす」様子から、動詞の「モミづ」が「モミツ」➡「モミジ」に変化したと考えられています(諸説あり)。でも植物学上からは「モミジ」という植物はないそうです。

10月25日(土)

博物館周辺の植栽にジョロウグモの巣がいくつか作られています。ジョロウグモは比較的大きなクモで、黄色と黒色の縞模様があり腹部の内側は赤色を呈しています。漢字では女郎蜘蛛か上臈蜘蛛と表記されますが、名の由来の説によってこの二種があるそうです。毎年秋口になると、博物館構内の植木や建物に巣が作られます。山に隣接しているので餌となる虫の飛来が比較的多いためか、体長2センチほどのおなかの丸く張った個体もあります。夏から秋にかけて捕食用の網を張り、黄金色の糸が2メートル以上もある大きな巣もありました。オスとメスは体の大きさや色が異なり、大きなメスは鮮やかな黄色と黒の色をしており、体の小さいオスはメスの半分くらいの大きさで褐色の地味な色です。巣のつくりは「円網」と呼ばれる形状をしており、中心から放射状に延びた縦糸と、同心円状に張られた横糸から構成されています。横糸には粘液が付着しており、ここで獲物を捕らえます。ジョロウグモの巣は、主網の前後にバリアーと呼ばれる糸が張られており、三重構造になっていることが多いのだそうです。毒を持っているようですが人間にはほとんど害がないそうで、私は小学生のころジョロウグモのお尻から出された糸を手に巻き付けて遊んでいた記憶があります。糸は比較的頑丈で、黄金色に輝くことから「黄金グモ」とも呼ばれることもあるそうです。

10月20日(月)

鉢上げした博物館入口の菊の花が開花し始めました。友人からいただいたものと去年の鉢から畑に移植しなおしたものと合わせて40鉢以上になります。ほとんど黄金色に近い黄色のものですが、赤いものも数鉢あるようです。黄色の花は少し小さめの複弁の花で、赤のものは単弁の花のようです。まだ開花しているものは3鉢で、9割以上の鉢は蕾のままです。色の識別もできないくらい堅いつぼみのものもかなりあります。移植した土の状況によって、同じ時期にいただいた鉢から苗をとっていますが、80センチ前後のきれいな球形をしているものはわずかで、30センチくらいの小ぶりなものがほとんどです。

日本の国花というと、法律で定められているわけではありませんが、「桜」と「菊」が国民には一般的に認識されていると思います。「桜」は冬から暖かくなる春になると咲く美しい花で、自然の美しさやはかなさを象徴していると言えるでしょう。「桜」の開花は桜前線として、日本人が待ち焦がれていた春の到来を告げる花です。これに対して「菊」は中国が原産の植物であり、薬草として奈良時代に日本に渡来しました。「菊(キク)」の漢字と読み方とともに日本に伝わったので、音読みのみで訓読みはないのだそうです。「菊」というと天皇家の16弁の菊紋や、国会議員の議員バッチやパスポートの表紙でもおなじみの花なのですが、日本の訓読みが無いなんて意外や意外ですね。「菊」の花は生命力が強く、江戸時代には品種改良が盛んに行われて、様々な品種が生まれ現在まで親しまれています。

10月18日(土)

昨日、湯之奥金山遺跡等調査検討委員会を立ち上げ委員の先生方を委嘱させていただきました。この委員会に先立ち、委員の先生方と茅小屋金山の現地確認調査に行ってきました。茅小屋金山は林道から入ノ沢をさかのぼること約40分、湯之奥三金山の中では一番行きやすい金山です。しかし、一昨日の雨で滑りやすく道が崩落している箇所もあって歩行時間は短いものの、危険が伴う行程でした。現地はテラスの平場が連続しており、江戸初期の年号を持つ板碑型の石塔が2基現位置を保ったまま立っています。前回の現地調査同様に龍泉窯の青磁盤の破片が表面採集され、地下には中世にさかのぼる遺構や遺物が包蔵されている可能性が高いものと思われます。このほか選鉱して残ったズリやゆりかすの存在する範囲を特定することでテラスの使用状況の把握ができるという鉱山史の中西先生の指摘も、発掘調査を伴わない調査方法として活用していきたいところです。

あまり人の入らない茅小屋金山跡には、シカの糞溜まりやスズメバチの巣の抜け殻なども存在していました。行く途中の斜面には鮮やかな紫紺のトリカブトの花が咲いており、枯木にはマスタケも秋を感じさせてくれます。今年はクマが里に下りてきて人間と遭遇する事例が特に多く、被害者や犠牲者迄も出ているというニュースや目撃映像がここのところ毎日報道されています。今頃は冬眠の準備の為食料をたくさん食べる時期ですが、今年はブナなどの木の実の不作が影響しているとのことで、身延町でもクマの目撃情報が度々町内放送されています。前回の茅小屋金山跡の現地調査に行くときにもクマが目撃されているため、爆竹を随所で鳴らしながら十分用心しての調査行きとなりました。林道脇にはクマの捕獲用の檻があり、クマらしき動物の糞もありました。まずは無事に帰還できてよかったです。午後は現地調査をもとに、調査検討委員会で調査の方向性と今後の計画について協議を行いました。

あまり人の入らない茅小屋金山跡には、シカの糞溜まりやスズメバチの巣の抜け殻なども存在していました。行く途中の斜面には鮮やかな紫紺のトリカブトの花が咲いており、枯木にはマスタケも秋を感じさせてくれます。今年はクマが里に下りてきて人間と遭遇する事例が特に多く、被害者や犠牲者迄も出ているというニュースや目撃映像がここのところ毎日報道されています。今頃は冬眠の準備の為食料をたくさん食べる時期ですが、今年はブナなどの木の実の不作が影響しているとのことで、身延町でもクマの目撃情報が度々町内放送されています。前回の茅小屋金山跡の現地調査に行くときにもクマが目撃されているため、爆竹を随所で鳴らしながら十分用心しての調査行きとなりました。林道脇にはクマの捕獲用の檻があり、クマらしき動物の糞もありました。まずは無事に帰還できてよかったです。午後は現地調査をもとに、調査検討委員会で調査の方向性と今後の計画について協議を行いました。

10月13日(月)

三連休の最終日です。一昨日激烈、おやこ金山探険隊と遺跡見学会を開催しました。集合時の天気は曇り。昼前から雨になる予報でしたが、途中で引き返してもいいという心つもりで決行しました。午前8時過ぎに博物館を出発し、30分ほどかけて登山口に到着。雲の中のような細かい霧雨が降る中、中山金山に向けて毛無山の登山道を歩き始めました。中山金山への道は険しい断崖絶壁の部分もある山道で、山に慣れている人でも細心の注意が必要な行程です。山の初心者の方や年配の方もいたので、いつもよりは少しゆっくり目に登りました。山は秋の気配が進み、紅葉も始まっていました。今年の秋は遅いとはいえ、登山道沿いの落ち葉も赤や黄色に色づいたものもあり、いろいろなキノコも生えてきていました。登山道はミミズを探すイノシシの掘った痕や、アナグマなどの小動物の掘った穴があり、夜間に展開された山中の動物行動の痕跡が随所に確認できました。また、漢方薬として有名なセンブリの花や山繭も道端にありました。

中山金山に到着すると、まず早めの昼食をとって腹ごしらえをしました。雨の心配もあったので昼食の休憩時間を短くし、すぐに中山金山の内部を案内しました。広いテラスの精錬場と大名屋敷について当館職員が説明し埋りかけた坑道跡や新たに発見された鉱山臼などを確認して回り、七人塚の墓石の所では墓前にお線香を手向けました。足早に中山金山村の主要な部分を見学しました。予定より早めに下山を開始。登山道はヒノキやカラマツの植栽した樹林帯の中なので、降ってきている雨も思ったほど濡れませんでしたが、バスが待機している登山入口につく頃には雨脚も強くなっていました。全員無事下山することができました。

中山金山に到着すると、まず早めの昼食をとって腹ごしらえをしました。雨の心配もあったので昼食の休憩時間を短くし、すぐに中山金山の内部を案内しました。広いテラスの精錬場と大名屋敷について当館職員が説明し埋りかけた坑道跡や新たに発見された鉱山臼などを確認して回り、七人塚の墓石の所では墓前にお線香を手向けました。足早に中山金山村の主要な部分を見学しました。予定より早めに下山を開始。登山道はヒノキやカラマツの植栽した樹林帯の中なので、降ってきている雨も思ったほど濡れませんでしたが、バスが待機している登山入口につく頃には雨脚も強くなっていました。全員無事下山することができました。

10月9日(木)

博物館の入口に今年も菊の鉢を並べました。山の仲間から去年に引き続き菊の株をいただいたものと、去年の株から養生して育てた菊の株です。いただいた菊は今年苗の間にシカの食害に会ってしまい、いつもの年のように十分な出来ではなかったようです。私自身も昨年下部リバーサイド公園に植えた菊の苗を、何回もシカに食べられてしまって十分な大きさにならなかった経験がありました。今年はシカの食害を回避すべく、最初から去年の鉢の株から生じた冬至芽を養生して育てたのですが、すべていい形の株にはなりませんでした。自前の畑に植え替えた菊の株については整った良い形状になったものもありましたが、除草の時や鉢上げの時に枝が折れて形が崩れてしまい、半分以上は鉢上げして鑑賞に堪えうる出来栄えにはなりませんでした。博物館の入口に並べることができたものは、シカの食害や畑での枝欠損を回避できた幸運な菊になります。

菊の節句というのがあります。五節句のうちの最後の節句です。1月7日が人日(じんじつ)の節句、3月3日が上巳(じょうし)の節句、5月5日が端午(たんご)の節句、7月7日が七夕(しちせき)の節句、9月9日が重陽(ちょうよう)の節句です。それぞれ別な呼び方があり、1月7日は七草の節句、3月3日は桃の節句、5月5日は菖蒲の節句、7月7日は笹の節句、9月9日が菊の節句になります。節句というのは季節の節目や変わり目といった意味があり、節目節目に応じて神様に五穀豊穣、無病息災、子孫繁栄などを祈り、神様にお供え物をしたり邪気を祓ったりしました。もともとは中国に起源をもつもので、奈良時代には日本に伝わっていました。旧暦の9月9日は、2025年の場合新暦に直すと10月29日にあたります。1か月以上の開きがありますが、この時期は菊の花が最も美しく映えます。菊の生命力にあやかり、不老長寿や繁栄を願うために菊の花を飾り、また食したりしたようです。

菊の節句というのがあります。五節句のうちの最後の節句です。1月7日が人日(じんじつ)の節句、3月3日が上巳(じょうし)の節句、5月5日が端午(たんご)の節句、7月7日が七夕(しちせき)の節句、9月9日が重陽(ちょうよう)の節句です。それぞれ別な呼び方があり、1月7日は七草の節句、3月3日は桃の節句、5月5日は菖蒲の節句、7月7日は笹の節句、9月9日が菊の節句になります。節句というのは季節の節目や変わり目といった意味があり、節目節目に応じて神様に五穀豊穣、無病息災、子孫繁栄などを祈り、神様にお供え物をしたり邪気を祓ったりしました。もともとは中国に起源をもつもので、奈良時代には日本に伝わっていました。旧暦の9月9日は、2025年の場合新暦に直すと10月29日にあたります。1か月以上の開きがありますが、この時期は菊の花が最も美しく映えます。菊の生命力にあやかり、不老長寿や繁栄を願うために菊の花を飾り、また食したりしたようです。

今年は猛暑が長引き例年より遅れているようですが、黄金色の玉のような形の菊の花が一斉に開花するのが楽しみです。これから毎日少しずつ菊花の様子を観察していきたいと思います。

今年は猛暑が長引き例年より遅れているようですが、黄金色の玉のような形の菊の花が一斉に開花するのが楽しみです。これから毎日少しずつ菊花の様子を観察していきたいと思います。

9月27日(土)

大聖寺不動明王坐像は、ヒノキ材の一木造で両眼を見開き上歯で下唇を噛む恐ろしい憤怒の表情をしています。右手に剣を左手に羂索を持ち、弁髪を垂らす等身大の像です。丸みを帯びた顔つきやふくよかな体躯は、総体として古様な雰囲気を保っています。いかにも宮中伝来という高貴な由緒にふさわしく、気品に満ちた威厳と風格を備えています。

開帳には普段厨子などに入っていて秘仏とされている扉を開いて拝観できるようにする居開帳と、他の土地に運んで御開帳をする出開帳があります。この不動明王像は霊験あらたかな像として篤く信仰され、都合3回江戸に運ばれて出開帳を行ったという記録が残っています。元禄9年(1696)年王子の金輪寺、宝永8年(1711)両国回向院、安永7年(1778)大塚護国寺です。4回目として天保12年(1841)深川永代寺での出開帳が計画されましたが、何らかの事情で実現はしなかったようです。

出開帳は普段遠方にあって拝観の困難な地方の神仏を、江戸や大坂などをはじめとする人口の多い都市の寺院に運び、多くの信者に結縁を促す機会を創出するのが目的でした。しかしその実態は、寺社の経営のため御堂の再建などの募金活動として行われるのが一般的でした。江戸出開帳の四天王といわれたのは、下総成田山新勝寺の不動明王、京都嵯峨野の清凉寺釈迦如来、信濃善光寺の阿弥陀如来、甲斐身延山久遠寺の祖師(日蓮)像だそうです。宿寺としてその会場にあたったのは、両国の回向院が最多であり、日蓮祖師像は深川の浄心寺でのみ出開帳されていました。

9月22日(月)

平安時代末の承安元年(1171)、宮中において毎夜天空に七重の妖光が現れる怪異が続き、時の高倉天皇は病気になってしまった。誰もこれを退ける者もいなかったが、弓馬の道に秀でていた甲斐源氏の加賀美遠光は、宮中の警護に当たって強弓を打ち鳴らす蟇目鳴弦(ひきめめいげん)の術を用いて妖光を退散させることができた。遠光は病の癒えた天皇から、褒美として京都御所清涼殿に安置されていた不動明王像を賜った。帰国の途に就いた遠光は、富士川をさかのぼっていたところ、一行が身延町八日市場から切石の間を通過中、一天にわかにかき曇り天地暗黒となった。その時闇中に現れた童子が「これより南八町の所に新羅三郎義光の開基の寺あり、これ有縁の聖地なり、ここに安置すべし、我は不動明王の侍童なり」と告げて姿を消した。周辺を調べてみると八日市場に甲斐源氏の祖である新羅三郎義光開基の寺があったので、ここに堂宇を整備して不動明王を安置したのが今の大聖寺なのであります。暗くなった場所は「日下がり」、その一帯を「不動平」と呼ぶようになったとの地名の由来を今に伝えています。

9月16日(火)

三連休の初日13日(土)に、山梨県埋蔵文化財センターと甲府市の主催による令和7年度第1回文化財ウォーキング―目指せ!烽火台・山城マスター―「湯村山城跡」の講師を頼まれ案内をしてきました。今回のコースの湯村山一帯は、山頂の中世の城跡、湯村山古墳群、厄地蔵さんで有名な塩澤寺、湯村温泉など多彩な文化遺産、自然遺産のある変化のあるコースです。湯村山は甲府市の北山野道、山梨県の歴史文化公園、武田の杜など複数のハイキングコース整備が行われており、往復約1時間の手軽なウォーキングや軽登山が可能であり、毎日登られているかたがたが多くいる甲府市民憩いの山です。約30名の参加者と共に、緑が丘スポーツ公園を出発し、湯村山1号墳➡復元烽火台➡湯村山6号墳➡湯村山城跡➡大平1・2号墳➡塩沢寺➡万寿森古墳➡緑が丘スポーツ公園の順に巡ってきました。

湯村山城跡は、永正16年(1519)年躑躅が崎に居館を移した武田信玄の父信虎が、大永三年(1523)に築いた山城です。甲府盆地一帯を見渡すのに適した立地を活かして、監視や情報収集及び伝達といった役割を担い、緊急時に甲府城下への迅速な情報伝達を行うための烽火(のろし)台も設置されていました。城の遺構は、山頂部分に土塁や井戸跡、石積などが見られ、かつての面影が偲ばれます。雨も時折落ちてくるあいにくの空模様ではありましたが、盆地南部の山までも見通せる眺望は確認することはできました。晴れていれば富士山の雄姿が見えたのですが少し残念です。かつての発掘調査によって戦国時代の遺物に混じって平安時代の土師器や陶器が発見され、神奈備形の信仰の山としての祭祀が行われていた側面も併せ持っています。

塩澤寺は弘法大師が開いたとされ、地元では厄地蔵さんの名で親しまれているお寺です。国指定重要文化財の地蔵堂やご本尊の山梨県指定の石造地蔵菩薩坐像、弥陀種子板碑、無縫塔など貴重な文化財の多い由緒あるお寺です。自然石に頭の部分が乗っている「たんきりまっちゃん」の名で親しまれているお地蔵さまは、痰や咳を治すユニークな顔立ちをしています。湯村温泉も弘法大師の開湯伝説があり、慶長検地帳では湯ノ嶋村とあります。湯村山城も「湯ノ嶋ノ山城」と記録にあり、村は山梨郡北山筋に属していました。現在の湯村地名に変わったのは、後陽成天皇第八皇子の良純法親王が当村に配流されたため、村名から島をとったのだといわれています。そのままでは湯ノ島村に流された島流しとなってしまうので、親王に配慮して村名をあえて変更したとされています。しかし、親王はこの村の寒風を嫌って下積翠寺村(甲府市)の興因寺に移り、さらに上野村(市川三郷町)の薬王寺に移られています。かつての流刑地は、離島に限らず京都や関係場所から遠く離れた地域が充てられていました。鎌倉時代の名僧蘭渓道隆やキリシタン大名の有馬晴信も甲斐国に流されてきており、甲斐も流刑地の一つでした。

塩澤寺は弘法大師が開いたとされ、地元では厄地蔵さんの名で親しまれているお寺です。国指定重要文化財の地蔵堂やご本尊の山梨県指定の石造地蔵菩薩坐像、弥陀種子板碑、無縫塔など貴重な文化財の多い由緒あるお寺です。自然石に頭の部分が乗っている「たんきりまっちゃん」の名で親しまれているお地蔵さまは、痰や咳を治すユニークな顔立ちをしています。湯村温泉も弘法大師の開湯伝説があり、慶長検地帳では湯ノ嶋村とあります。湯村山城も「湯ノ嶋ノ山城」と記録にあり、村は山梨郡北山筋に属していました。現在の湯村地名に変わったのは、後陽成天皇第八皇子の良純法親王が当村に配流されたため、村名から島をとったのだといわれています。そのままでは湯ノ島村に流された島流しとなってしまうので、親王に配慮して村名をあえて変更したとされています。しかし、親王はこの村の寒風を嫌って下積翠寺村(甲府市)の興因寺に移り、さらに上野村(市川三郷町)の薬王寺に移られています。かつての流刑地は、離島に限らず京都や関係場所から遠く離れた地域が充てられていました。鎌倉時代の名僧蘭渓道隆やキリシタン大名の有馬晴信も甲斐国に流されてきており、甲斐も流刑地の一つでした。

9月10日(木)

夏の花として百日紅(サルスベリ)があります。難読漢字として、よくクイズなどに出題される定番です。その木肌はツルツルしていて、サルさえも滑り落ちてしまうということからの命名だといわれています。また、漢字で書く「百日紅」はその字のごとく、百日間も長く赤い花を咲かせることが由来とのことです。実際には一度咲いた枝先から再度花芽が出てきて花をつけるため、花が次から次へと長く咲いているように見えるのです。病害虫に強く長い間花の開花期間を保つことから、庭木としてよく植えられています。

我が家の庭にもこの百日紅があります。ご近所の庭を観察してみると、何軒もの家の庭木にこの百日紅が植えられていました。この木については、花が散った後に周辺に落下する花の量が多く、掃除が大変だという認識があり、あまりじっくりと花を観賞したことはありませんでした。さらに樹皮も暑い時期に剥がれ落ちて、庭の景観を損ねてくれる厄介者との認識でありました。花言葉は「雄弁」、「愛嬌」、「不用意」です。「雄弁」は花が途切れることなく長く鮮やかに咲き誇っていること、「愛嬌」は炎天下でも明るく華やかな花であること、「不用意」は木登り上手なサルさえも滑ってしまうという木肌の様子から来ているようです。

我が家の庭にもこの百日紅があります。ご近所の庭を観察してみると、何軒もの家の庭木にこの百日紅が植えられていました。この木については、花が散った後に周辺に落下する花の量が多く、掃除が大変だという認識があり、あまりじっくりと花を観賞したことはありませんでした。さらに樹皮も暑い時期に剥がれ落ちて、庭の景観を損ねてくれる厄介者との認識でありました。花言葉は「雄弁」、「愛嬌」、「不用意」です。「雄弁」は花が途切れることなく長く鮮やかに咲き誇っていること、「愛嬌」は炎天下でも明るく華やかな花であること、「不用意」は木登り上手なサルさえも滑ってしまうという木肌の様子から来ているようです。

よく見ると意外ときれいで可憐な花なんですね。頭上の高所に咲いていることからさして気にも留めていませんでした。今年の猛暑の影響で他の庭木が葉枯れをおこしたりして勢いがないのに対して、暑さにもめげず百日紅の樹勢は旺盛なようです。

9月7日(日)

5日に台風15号が襲来し、山梨県をはじめとする東日本でも久々に雨がまとまって降ってくれました。各地の干上がりかけたダムの貯水量も少しは回復するのではないでしょうか。ここ身延町は7月中旬から2ミリ以上の雨が降ることなく、田畑や山々も乾燥しきって農作物や草木に多大な影響が出てきはじめています。夏休み期間中のいつもの年では、昼過ぎに入道雲が湧いてきて限定的な夕立が降る毎日が当たり前だったのですが、これでやっとひと息がつける感じです。我家の家庭菜園においても、秋野菜の苗や種をこの慈雨によって植えることができるようになりました。

今日は二十四節気の白露です。先日の台風以後、朝は比較的涼しくなりました。甲府ではやっと熱帯夜から解放されるようになり、身延ではなんと朝の最低気温が19度台にまでなりました。白露とは露が降り、白く輝く頃の季節を言います。夜の気温がぐっと下がってくるようになり、空気中の水蒸気が冷やされて水滴となり、葉や花につくようになるのです。やっと雨が降って湿度も上昇し、朝露が見られるようになってきました。白露は、俳句の季語としてもよく使われます。

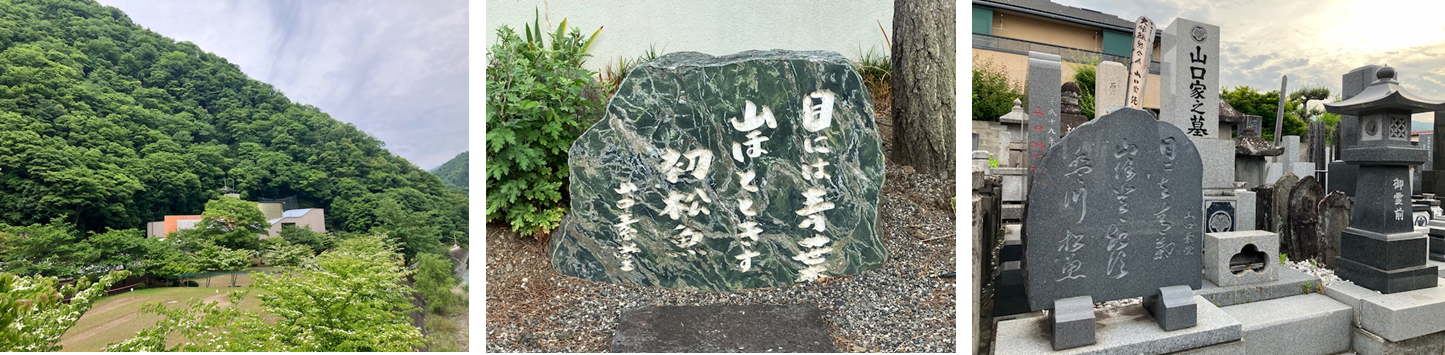

「白露」といえば甲斐の俳人飯田蛇笏の系譜をひく俳句誌『白露』がありました。主宰していた広瀬直人氏は元高校の国語教師で、実直なお人柄と熱心な授業をされていたことを記憶しております。また、関連して「黒露」という甲斐に関係する人物がおりました。山口黒露です。黒露は江戸時代中期の俳人で、山口素堂の門人として甲府に住んで甲州俳諧の指導を行っています。ちなみに素堂は芭蕉の文人仲間であり、一説には甲斐の出身ともいわれ「目には青葉山ほととぎす初鰹」の句で有名です。

9月1日(月)

今日から9月です。あっという間に8か月間が過ぎてしまいました。最近特に感じることは、1年が早い、1か月が早い、1週間が早い、1日が早いということです。それなのに登山での山頂までの登りは、やたらと長く時間がたつのが遅く感じられます。同じ時間であっても楽しいことは時間がたつのが短く感じられ、つらく苦しいことに対しては長く感じられるのはなぜでしょう。年齢を重ねるにつれて時間がより早く感じられるという心理現象(ジャネーの法則)だけでは説明がつきません。

9月なのに、9月になったのに、まだまだ極端に暑いですね。暦の上ではとっくに秋なのに、今年は猛暑日がまだまだ連日続いています。暑いので高山に行って涼みたいのですが、高山に行くには少し苦しい登りを体験しなくてはなりません。でも山の空気はすがすがしく、下界とはうって変わって気持ちの良いものです。今夏は猛暑のこともあって、乗鞍岳、北岳、唐松岳、天狗岳等々と、できるだけ高い山を目指して涼んできました。やっぱ、山は良いですよね。今年の夏は暑いだけでなく、雨があまり降りません。いつもなら頻繁に来るはずの夕立が、ほとんど見られません。熱風だけは強く吹いてくるので、樹木の葉や実が焼けてしまって変色したり、枝から落ちてしまったりしています。そのため庭の植木や公園の植栽した樹木の葉は、葉枯れを起こしていてみずみずしさがありません。樹木そのものが枯れてしまった木もあります。水田のイネや畑の農作物にも影響が出てきており、米や野菜の高騰が続いています。天候不順による気候変動、農業従事者の減少・高齢化、生産コストの上昇が複合的に作用して価格が上昇しているようです。でも一番の原因はここの所の猛暑と、一部の地域に偏った大雨の影響だと思われます。

9月なのに、9月になったのに、まだまだ極端に暑いですね。暦の上ではとっくに秋なのに、今年は猛暑日がまだまだ連日続いています。暑いので高山に行って涼みたいのですが、高山に行くには少し苦しい登りを体験しなくてはなりません。でも山の空気はすがすがしく、下界とはうって変わって気持ちの良いものです。今夏は猛暑のこともあって、乗鞍岳、北岳、唐松岳、天狗岳等々と、できるだけ高い山を目指して涼んできました。やっぱ、山は良いですよね。今年の夏は暑いだけでなく、雨があまり降りません。いつもなら頻繁に来るはずの夕立が、ほとんど見られません。熱風だけは強く吹いてくるので、樹木の葉や実が焼けてしまって変色したり、枝から落ちてしまったりしています。そのため庭の植木や公園の植栽した樹木の葉は、葉枯れを起こしていてみずみずしさがありません。樹木そのものが枯れてしまった木もあります。水田のイネや畑の農作物にも影響が出てきており、米や野菜の高騰が続いています。天候不順による気候変動、農業従事者の減少・高齢化、生産コストの上昇が複合的に作用して価格が上昇しているようです。でも一番の原因はここの所の猛暑と、一部の地域に偏った大雨の影響だと思われます。

暑さには植物だけでなく、動物や虫にも影響が出てきています。10センチはあろうという芋虫(セスジスズメ)は岩陰に移動し、消火栓から漏れた水を求めてアサギマダラや小鳥が構内に来ていますし、駐車場のコンクリートの水路には涼を求めてきたシマヘビを見つけました。やっぱり涼しいところがわかるのですね。早くこよみどおりの涼しい秋になって欲しいものです。

暑さには植物だけでなく、動物や虫にも影響が出てきています。10センチはあろうという芋虫(セスジスズメ)は岩陰に移動し、消火栓から漏れた水を求めてアサギマダラや小鳥が構内に来ていますし、駐車場のコンクリートの水路には涼を求めてきたシマヘビを見つけました。やっぱり涼しいところがわかるのですね。早くこよみどおりの涼しい秋になって欲しいものです。

8月25日(月)

午前中の涼しい時間帯を利用して、博物館の建物東北側の砂置き場と通路の除草を少しの間しました。メヒシバ、オオバコ、カタバミ、ドクダミなどの雑草が、いつの間にかあちこちから顔を出し繁茂しています。ほぼ1か月前、砂金掘り大会の前に草を除去してきれいにしたはずなのに、、、、。今年は猛暑日となる暑い日が連日続いており、購入してきた鉢植えのルピナスは早々と枯れてしまい、強いはずのマリーゴールドも勢いがありません。水遣りをしてもすぐに乾いてしまい、今年の強い直射日光は相変わらず弱い花木には容赦がありません。園芸種の花は環境の変化に対して弱いものが多いようです。それに対して自然に生えてくる雑草はやはり強いですね。好ましことではないのですが、厳しい環境下でもたくましく芽を出してきて成長を続けています。

博物館に隣接している下部リバーサイドパークのヤマボウシの木も、この暑さには勝てないようです。半分ほどの木では、緑色の葉が枯れてきて周囲から変色し始めているだけでなく、実さえも枯れかけているものもあります。暑さと少雨のためか、ヤマボウシの実もまだ大きくなりきっていないのに赤くなり始めているものもあります。また、それぞれの木の幹を観察すると、表面の樹皮がめくれかけているものもあります。

博物館に隣接している下部リバーサイドパークのヤマボウシの木も、この暑さには勝てないようです。半分ほどの木では、緑色の葉が枯れてきて周囲から変色し始めているだけでなく、実さえも枯れかけているものもあります。暑さと少雨のためか、ヤマボウシの実もまだ大きくなりきっていないのに赤くなり始めているものもあります。また、それぞれの木の幹を観察すると、表面の樹皮がめくれかけているものもあります。

博物館の外回りの状況を見て回った時に、いくつかの虫たちに遭遇しました。ミンミンゼミ、オオシオカラトンボ、ゴマダラカミキリ、アサマイチモンジ、カナブン、アシナガバチ、トノサマバッタ、赤とんぼなどです。さすがに山に接しているせいか、短時間ながら種類は多く確認することができました。セミの声は今年の暑さのせいか、いつもより鳴いている個体数が少ない気がします。いつものお盆さん明けなら朝出勤時には、駐車場にミンミンゼミの死骸がたくさん見られるのに、今年はほとんど落ちていません。まだまだ暑い今年の夏です。

博物館の外回りの状況を見て回った時に、いくつかの虫たちに遭遇しました。ミンミンゼミ、オオシオカラトンボ、ゴマダラカミキリ、アサマイチモンジ、カナブン、アシナガバチ、トノサマバッタ、赤とんぼなどです。さすがに山に接しているせいか、短時間ながら種類は多く確認することができました。セミの声は今年の暑さのせいか、いつもより鳴いている個体数が少ない気がします。いつものお盆さん明けなら朝出勤時には、駐車場にミンミンゼミの死骸がたくさん見られるのに、今年はほとんど落ちていません。まだまだ暑い今年の夏です。

8月18日(月)

松本市の乗鞍岳登山口バスセンター近くに、大樋(おおび)銀山跡がありました。昨日乗鞍岳に登山した折バスの予約時間よりも早く到着したので、地図に大樋銀山跡の文字を見つけ早速現地に行ってみました。道路から鉱山に入る道は下草が繁茂し、わずかに道路の形状をとどめているだけでしたが、数分で坑口の埋もれたところらしき平坦地と窪地にたどり着きました。もとあった説明板と思われる板面は朽ち果ててなくなっており、柱のみが残っている状況です。ただし、周辺の石には新鮮な割れ口のものがあり、銀山跡の調査に来た鉱山愛好家が割ったものと思われます。この大樋鉱山は武田信玄によって発見されたと伝えられており、銀よりも鉛が主の鉱山であったようです。金がとれたとの伝承もあるようです。正保年間の国絵図では「此山先規より銀少々宛出る」とあり、『信府統記』では水野忠清・忠職の時代に繁盛して、諸国から金堀や商人が集まって町屋が形成されていたようです。その後次第に衰えて町屋もだんだん減じてすべてが退転し、江戸中期に再び採掘したが成果が上がらず、明治から昭和にかけても再採掘され、銅、鉛、マンガン、亜鉛などを産したとされています。

同市鈴蘭の公園には、大樋銀山顕彰碑建立有志の会による大樋銀山についての石碑が2基存在し、かつての同地区の歴史を今に伝えています。木製の看板は十数年もたてば朽ちてしまいますが、石碑はほぼ永久に残ることに驚きました。10年前の写真は、2010.11.23「高原カフェ&バースプリングバンクの日記」から借用させていただきました。

同市鈴蘭の公園には、大樋銀山顕彰碑建立有志の会による大樋銀山についての石碑が2基存在し、かつての同地区の歴史を今に伝えています。木製の看板は十数年もたてば朽ちてしまいますが、石碑はほぼ永久に残ることに驚きました。10年前の写真は、2010.11.23「高原カフェ&バースプリングバンクの日記」から借用させていただきました。

8月14日(木)

お太呂祭(おでいろまつり)という祭りが、かつて身延町内のそれぞれの集落で行われていました。下部町・下部町教育委員会が発行した下部町の民俗調査報告書『わが町の民俗 そのルーツと心を探る』1994では、「お太呂祭……おでえろさま・おでえろ飾り・かざまつり・風神祭などといろいろに称ばれています。風神を祀り、台風の被害の少ないことを祈ってきました。川を挟んで注連縄を張り、両岸の木に縛ります。地区によって固有の場所や、方法がとられ、飾り方や祀りかたにも少しずつ特徴があるようです。」と16地区の概要が記載されています。また、『下部町のくちづたえ』1985にも7地区の記述があり、樋田地区では「●おでいろさま おでいろさまというのはお内裏さまからきており、ヤマトタケルの妻のオトタチバナヒメが相模湾を越すときに海神を慰めるために身を投げた日にあたると思われる。・・・中略・・・梵天という色紙(白・赤・青・黄などの五色の紙を重ねたもの。)を三つ下げてしめを作り、竹をまっすぐにさげる。昔はその竹之下をえぐり、麦で作った甘酒を入れて供えた。二百十日の大風を怖れて行った祭り。」と説明されています。『中富の民話』には大塩地区の「おでえろーばんば」が取り上げられており、7月に行われた風祭が村の入口が番場という地名なので、お出入り番場といわれたものが転訛したと、この不思議な名前の由来説が示されています。

現在でも身延町岩欠の集落で実際に行われており、張られた縄を見ながら地元のIさんに現地でお話を聞きました。各家から稲藁を持ち寄り、小銭を集めて色紙を買い、村中総出で地区の公民館に集まって縄を綯い、紙垂を切って縄の中心部分につけ、栃代川を挟んで所沢の西から東屋敷まで数十メートルにわたって大注連縄を渡すのです。台風シーズンを前に、大風による民家や農作物への被害を防ぐため、昔からの伝統として行われてきているものだそうです。この「おでいろまつり」の伝統行事は、千葉などで行われている「道切り」とよく似ています。「道切り(辻切)」は、村に悪霊や疾病が入り込まないように、各集落の出入口にあたる村との境や四隅の辻を霊力で守るために縄を張る習俗です。注連縄によって集落を守るため、結界を張る点では同じです。違う点は、「道切り」が主に1月から2月の年頭に行って道に注連縄を渡して村に災厄が入り込まないようにとの習俗に対し、「おでいろまつり」が旧暦7月23日を中心に川に注連縄を渡し風害をよけることが主目的である点です。かつて多くの地区で行われていたこの行事も今ではほとんど行われなくなっており、その意味合いを知る人も少なくなってきていることは残念です。

現在でも身延町岩欠の集落で実際に行われており、張られた縄を見ながら地元のIさんに現地でお話を聞きました。各家から稲藁を持ち寄り、小銭を集めて色紙を買い、村中総出で地区の公民館に集まって縄を綯い、紙垂を切って縄の中心部分につけ、栃代川を挟んで所沢の西から東屋敷まで数十メートルにわたって大注連縄を渡すのです。台風シーズンを前に、大風による民家や農作物への被害を防ぐため、昔からの伝統として行われてきているものだそうです。この「おでいろまつり」の伝統行事は、千葉などで行われている「道切り」とよく似ています。「道切り(辻切)」は、村に悪霊や疾病が入り込まないように、各集落の出入口にあたる村との境や四隅の辻を霊力で守るために縄を張る習俗です。注連縄によって集落を守るため、結界を張る点では同じです。違う点は、「道切り」が主に1月から2月の年頭に行って道に注連縄を渡して村に災厄が入り込まないようにとの習俗に対し、「おでいろまつり」が旧暦7月23日を中心に川に注連縄を渡し風害をよけることが主目的である点です。かつて多くの地区で行われていたこの行事も今ではほとんど行われなくなっており、その意味合いを知る人も少なくなってきていることは残念です。

8月9日(土)

3連休の初日です。大手企業では今日から9連休とか一昨日から11連休とか言う所もあるそうで、夏休み(お盆休み)を長く取れるところはうらやましい限りです。その代わり今朝の通勤の時には、車の渋滞がなくスムーズに走れて快適でした。当金山博物館では毎年この時期に大変賑わうことになるので、14日(木)~17日(日)のお盆を中心とする期間中は開館時間を1時間延長しての営業となります。 みなさん、夕方の涼しくなってからの来館でも大丈夫ですよ。

今日も暑かったのですが昨日までの暑さとは違ってここ身延では、最高気温が29度と真夏日にはならない予報でありました。しかし、少し離れた甲府盆地の底の我家では、ここ連日暑い日が続いたため植栽した花が枯れたり樹木の葉が落ちたり色が変わったりもしています。我家の庭の植栽の木陰に置いた鉢植してあるロウバイ、ナギ、ツルウメモドキは、ほとんど毎日水をやっていましたがついに3鉢とも枯れてしまいました。2日のブログでも書きましたが、クマシデの葉や果穂、モクレンやシラカシの葉は、この夏の強い直射日光を受けて、葉焼けして葉が落ちたものも多くありました。今年の異常な暑さは、植物にとって致命傷になるくらいの猛暑でした。明日からは久々に、まとまった雨が少し続きそうです。お盆期間中は気温も下がって、立秋の暦どおりになるでしょうか。

8月7日(木)

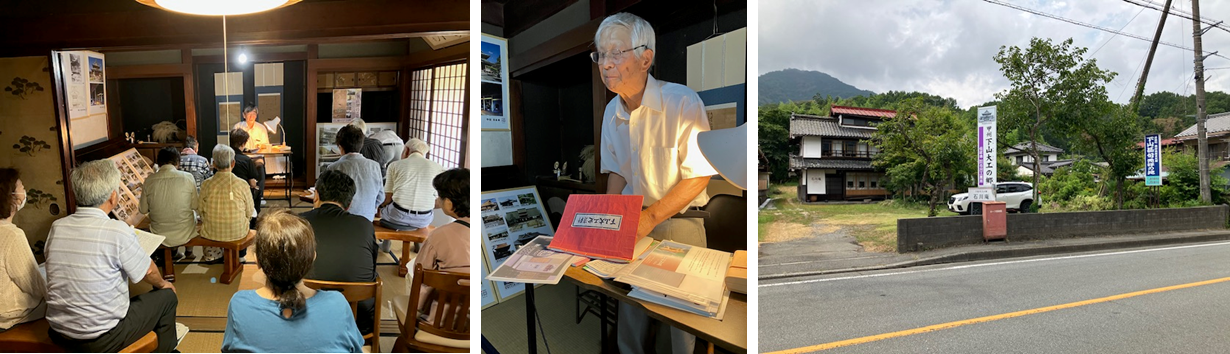

5日に身延町下山の老人クラブ和楽翁会(わらおうかい)伝承部で「下山大工」についての講演会がありました。会場は「下山大工の家 石川庵」で、下山大工のルーツの地に建つ築およそ100年の古民家で行われました。

最初に会伝承部長の遠藤輝昭さんから、下山大工の初見資料の紹介と鎌倉・室町期の動静についてお話がありました。次に、下山大工の棟梁の家系でこの石川庵のオーナーで伝匠舎(株)石川工務所社長の石川重人さんから、-屈指の宮大工集団-「下山大工の技の継承 そして未来へ」と題して発表がありました。石川氏のプロフィールから、本籍はこの下山地で幼稚園までここで育ったということです。下山大工については、戦国期から江戸時代を通じてその活動内容についてのお話と、甲府城の修理、芝の白金御殿、駿府城の普請、甲斐善光寺金堂や山門の再建、金桜神社神楽殿、富士宮の大石寺三門など山梨県内外の多くの建築に携わっていることについてのお話がありました。ご先祖の石川七郎左衛門重甫が著した「匠家雛形増補初心伝」ほかは宮大工必読の書として身延町の文化財に指定されています。近年の文化財修理や再建は社寺建築だけでなく、擬洋風建築から住宅建築にいたるまで手広く扱われています。未来へ向けての取り組みとして、宮大工や全国的に不足している茅葺職人の育成についてその継承のため努力されていることも報告されました。下山甚句に歌われている「下山大工政五郎、御岳神楽殿、運四郎さん」のことについても紹介があり、遠藤さんの補足説明もありました。

最後に私に感想を求められました。下山大工集団が、下山城下町における番匠小路としての地名に残るほどの職人集団であったこと、甲斐国内はもとより駿河や江戸までその名をはせていたことなどをお話ししました。石川工務所とのご縁は、甲府市の文化財を担当していた時に北口の藤村記念館(旧陸沢学校校舎)の移転修理や高室家住宅の修理などでお世話になりました。石川工務所とそのご先祖から今まで手掛けられたさまざまな仕事の内容と、下山大工の誇りと伝統を今に正しく受け継いでおられることに改めて驚きを感じたところでした。

最後に私に感想を求められました。下山大工集団が、下山城下町における番匠小路としての地名に残るほどの職人集団であったこと、甲斐国内はもとより駿河や江戸までその名をはせていたことなどをお話ししました。石川工務所とのご縁は、甲府市の文化財を担当していた時に北口の藤村記念館(旧陸沢学校校舎)の移転修理や高室家住宅の修理などでお世話になりました。石川工務所とそのご先祖から今まで手掛けられたさまざまな仕事の内容と、下山大工の誇りと伝統を今に正しく受け継いでおられることに改めて驚きを感じたところでした。

8月5日(火)

今朝、サトイモに花が咲いているのを確認しました。サトイモは毎年作るのですが、花を見つけたのは初めてです。サトイモが花をつけることは大変珍しいことらしく、日本各地のニュースや新聞で話題として取り上げられているくらいです。我家の今年の種イモは去年のイモを地中で越冬させたものではなく、園芸店から5月に購入して植えた石川早世と土垂です。このうちの土垂の3株に花がついていました。サトイモは縄文時代から栽培されており、原産地は東南アジア。山に自生している山芋(ヤマイモ)に対して、里で栽培されることから里芋(サトイモ)と呼ばれています。サトイモの花はとても珍しく、これまでサトイモ畑でも見たことがありませんでした。株の中央から明らかに葉とは違う、薄黄色のとがった円錐状の花のつぼみです。水芭蕉やザゼンソウと同じく、サトイモ科特有の形をしています。開花後の様子は、また後日に掲載します。

8月2日(土)

大暑の候、夏のこの時季は暑いに決まっています。今年は特に暑い日が多いんですね。今年の大暑は、7月22日の立夏の翌日から始まり、8月6日の立秋の前日まで続きます。二十四節気の一つで暑さが最も厳しくなる頃。江戸時代の暦の解説書『暦便覧』には「暑気いたりつまりたつゆえんなればなり」と記されています。夏の土用は、大暑の数日前から始まり大暑の期間中続きます。土用の丑の日には「う」の付く食べ物を食べるという習慣があります。「う」の付く食べ物として、瓜、梅干、うどんなどがありますが、夏バテしないように精の付くウナギを食べることが一般的になりました。この風習には、あのエレキテルで有名な平賀源内が関係しています。当時夏場にウナギはあまり売れなかったため、ウナギ屋の主人が源内に相談しました。源内は「本日丑の日」という看板を掲げることを提案し、これが大当たりしたということです。丑の日にウナギを食べると夏バテしないということが、世間一般にも流布するようになったのです。もっともこれには、昭和以降のうなぎ屋やスーパーの広告戦略も大きく寄与していることも事実です。今年の土用の丑の日は、7月19日と31日の2回ありました。みなさんウウナギを食べましたか。

大暑の候、暑さによってこの金山博物館周辺でも、少し異変があります。猛暑の影響で広葉樹の葉に「葉焼け」が起きているのです。「山の木々が紅葉の季節でもないのに色づいているのが変だな」と、職員がつぶやいたことがこの気づきの発端です。我家の庭を見ても、クマシデ、モチノキなど常緑樹も含めて夏なのに落葉が目立ち掃除を頻繁にしていることを思い出しました。こんなに暑いのだから紅葉が始まったわけもなく、葉が夏の強い直射日光の影響で変色して乾燥し、最終的には枯れて落ちてしまっているのです。博物館構内や駐車場周辺では落葉広葉樹のケヤキ、ヤマボウシなどをはじめアジサイやモミジの類にもこの影響が確認できます。

大暑の候、暑さによってこの金山博物館周辺でも、少し異変があります。猛暑の影響で広葉樹の葉に「葉焼け」が起きているのです。「山の木々が紅葉の季節でもないのに色づいているのが変だな」と、職員がつぶやいたことがこの気づきの発端です。我家の庭を見ても、クマシデ、モチノキなど常緑樹も含めて夏なのに落葉が目立ち掃除を頻繁にしていることを思い出しました。こんなに暑いのだから紅葉が始まったわけもなく、葉が夏の強い直射日光の影響で変色して乾燥し、最終的には枯れて落ちてしまっているのです。博物館構内や駐車場周辺では落葉広葉樹のケヤキ、ヤマボウシなどをはじめアジサイやモミジの類にもこの影響が確認できます。

夏至は一年で日照時間が一番長い日です。しかし、夏の一番暑い時期はそれよりも約1か月以上遅れた大暑のこの時期になります。大地が温まるまでには時間がかかり、その地面を温めた熱が空気に伝わっていき、気温が最高域に達するまでのスピードがこの1か月強の期間なのです。寒いのも一緒です。冬至は日照時間が一年で一番短い日ですが、大寒はそれより約1か月強遅れてきます。大地が冷えきって空気に伝わり、実際の気温に反映されるにはタイムラグがあるのです。一日の気温の変化を見ても太陽が一番高くなるのは12時前後ですが、一番気温が暖かくなるのは13~14時ぐらいになりますよね。それと一緒で、季節の気温変化も一番太陽が高く長く出ている時期よりも少し遅れて最高気温が観測されるわけです。

7月27日(日)

今日は第22回砂金甲子園!東西中高交流砂金掘り大会を開催しました。現在日本各地域では、夏の甲子園野球大会の地区予選会が開催されており、各都道府県の代表校が決まってきています。今回の砂金甲子園では、各地から12校と最多の数の出場校となりました。去年の優勝校灘(兵庫)、準優勝の神戸女学院(兵庫)のほか桐朋学園(東京)、山梨学院(山梨)、大妻(東京)、麻布学園(東京)、市川学園(千葉)、逗子開成(神奈川)、海城学園(東京)、聖心女学院(東京)、城北中高校(東京)がエントリーしてくれました。砂金採りのスピードとテクニックを学校対抗で競う当館の砂金甲子園は、勉学への情熱を上回るものがあります。わが博物館が標榜する「砂金採りはスポーツだ」のとおり、日ごろの訓練や特訓が如実に成果に反映します。初参加の2校をはじめ、各校がその頂点を目指して集まった精鋭たちです。前半の団体戦は通常のパンニング皿による競技。後半の個人戦は先鋒、次鋒、中堅、副将、大将の5人が、試合直前になって決まるいろいろなパンニング皿での砂金選別です。砂の中に含まれている砂金の数は、合計50粒と確定しているのですが、それぞれのバケツの中の数は明かされていません。それぞれ一つも取りこぼすことなくすべて獲得できた場合にはボーナス点が加算され、1粒ロスするごとにペナルティで減点されます。そのほか失格や減点基準が、明確に定められています。団体戦の順位と個人戦の順位の合計点で総合順位が決定する仕組みです。各校とも集中して勢いのある熱戦とともに、甲子園野球大会に劣らぬ応援合戦が繰り広げられました。せっかく砂の中から金をたくさん揺り分けしたのに、最後の小瓶に収納するのに時間がかかってしまい、時間オーバーとなってしまった学生や金を周りに落としてしまった学生もいました。最後の最後まで、気の抜けない戦いです。

今回は断トツで神戸女学院が優勝しました。準優勝は灘、3位は桐朋学園です。神戸女学院は、2年連続で灘に優勝を阻まれて来たため念願の優勝となりました。リベンジに燃える神戸女学院の日頃の特訓の成果が、ここに実を結んだ形となりました。おめでとうございます。

今回は断トツで神戸女学院が優勝しました。準優勝は灘、3位は桐朋学園です。神戸女学院は、2年連続で灘に優勝を阻まれて来たため念願の優勝となりました。リベンジに燃える神戸女学院の日頃の特訓の成果が、ここに実を結んだ形となりました。おめでとうございます。

7月26日(土)

今日も朝から夏の日差しが強く、とても暑かったですね。全国的な気温だけでなく、当博物館主催の砂金掘り大会についてもとても熱い戦いが繰り広げられました。今年で25回目を数える砂金掘り大会一般の部では、明日の砂金甲子園出場校の学生が今年も数多くエントリーしてくれました。一般部門とジュニア部門の頂上決戦では、逗子開成中学のK君が総合優勝しました。去年も神戸女学院の生徒が優勝し、近年学生の力の伸長が顕著です。学生さんは一般の方々とは違って、普段から短期集中型の訓練を積んできています。世界大会に準拠した時間制限のある当博物館の砂金掘り大会では、若者(中学生)の情熱が一般部門のテクニックに勝利した形になったという所でしょうか。表彰式の後のお楽しみ抽選会では、私が栽培した野菜セットと売店で販売している博物館グッズを抽選で10名の方にプレゼントしました。中央の写真の蝶々は、スルースボックスの水が浸みた土に飛んできたものです。近づくとすぐに逃げてしまいました。

今日と明日の大会では、博物館応援団AU会、博物館友の会、身延町役場及びボランティアの皆様のご協力があって、数か月前からの準備と今日の運営にあたっていただきました。篤く御礼申し上げます。

今日と明日の大会では、博物館応援団AU会、博物館友の会、身延町役場及びボランティアの皆様のご協力があって、数か月前からの準備と今日の運営にあたっていただきました。篤く御礼申し上げます。

7月24日(木)

昨日は夏の甲子園大会山梨県予選の決勝戦でした。第1シードの山梨学院高校対前回王者日本航空高校、4対3の逆転で山梨学院が勝利し春夏連続出場となりました。高校球児の熱い戦いは、その一生懸命さが人の心を打つんですね。若人の一途なエネルギーは、テレビ中継からでもひしひしと観る人を魅了してくれます。わが金山博物館でも、明後日に砂金掘り大会、明々後日に砂金甲子園大会が開催されます。中高生をはじめ参加者のひたむきでがむしゃらなパンニングを、また間近に見ることができると思うととても楽しみです。今日も博物館応援団AU会、砂金掘り友の会のみなさんが暑い中、大会の準備に来てくれました。この場を借りてお礼申し上げます。

さて、今朝の出勤途中に竹の花が咲いているのを見つけました。先月6日の神奈山のネマガリタケの笹の花の記事に続いて、中央市玉穂町の道路端でも再び見つけました。竹藪は小規模で小ぶりな竹ではありますが、ほとんどに花が咲いています。竹の花は非常に珍しく、60年から120年に一度しか咲かないので見たくてもなかなか見ることができません。2か月連続とはなんて幸運と思いきや、竹の花が咲くと不吉だと一般には言われています。それまで緑だった竹藪が咲いた後には全体が枯れてしまうので、不吉に見えたのは納得がいく解釈ではないでしょうか。かつては、地震や疫病の前触れなど悪いとが起きる前兆とされてきました。一斉に枯れるのは竹林全体が地下茎でつながっているからです。しかし、花の周期が長いので詳しいことはよくわかっていないようです。竹の花言葉は、「節度」、「節操のある」です。竹には節があることからの由来だそうです。竹は我々にとって身近な植物ですが、意外とよくわかっていないんですね。

さて、今朝の出勤途中に竹の花が咲いているのを見つけました。先月6日の神奈山のネマガリタケの笹の花の記事に続いて、中央市玉穂町の道路端でも再び見つけました。竹藪は小規模で小ぶりな竹ではありますが、ほとんどに花が咲いています。竹の花は非常に珍しく、60年から120年に一度しか咲かないので見たくてもなかなか見ることができません。2か月連続とはなんて幸運と思いきや、竹の花が咲くと不吉だと一般には言われています。それまで緑だった竹藪が咲いた後には全体が枯れてしまうので、不吉に見えたのは納得がいく解釈ではないでしょうか。かつては、地震や疫病の前触れなど悪いとが起きる前兆とされてきました。一斉に枯れるのは竹林全体が地下茎でつながっているからです。しかし、花の周期が長いので詳しいことはよくわかっていないようです。竹の花言葉は、「節度」、「節操のある」です。竹には節があることからの由来だそうです。竹は我々にとって身近な植物ですが、意外とよくわかっていないんですね。

7月21日(月)

今日は3連休の最終日、モーレツな暑い日が続いています。早いところではすでにこの連休から夏休みに入っている学校もあり、家族連れの来館者が多かったのも頷けます。梅雨も18日に明けたのですが、7月15日には大雨が降って当博物館でも雨漏りがありました。一度にたくさんの雨が降ったので、屋根上から処理しきれない排水があふれてしまったのです。東側の山からも雨水に伴って、土砂が裏側の通路部分にも流入してきてしまいました。この土砂の中に、たくさんのクルミの殻が混入していました。去年以前の実です。クルミは5月から6月にかけて開花し、その後に仮果と呼ばれる実をつけます。仮果の中に核果があり、その内側に食用となる仁があります。拾ったものは殻(核果)の堅い部分です。目につくものを拾って、コンクリートの上に並べてみました。ほとんど核果の腹の部分に、両側から穴が開けられています。直径5ミリから1センチ大の、ネズミと思われる動物の食痕です。きれいに半裁されたものもあるので、こちらはリスの可能性もあります。しかし、リスの食痕の特徴である割れ口の上部のかじった痕跡は、はっきりと確認することはできません。自然による割れなのか、堅い殻をもつ鬼クルミと殻の比較的薄い姫グルミがあります。姫クルミには、ネズミの食痕を持つものはありません。中身の詰まったままと思われる重い完形のクルミも4個ありました。これらの一部を割ってみましたが、仁の部分は液状になっていました。7月6日の記事にあるように、核果から芽を出すにはよほど条件が整わないと難しいようです。

土砂の流入した北側で枯葉の上に、鳥の巣が落ちていました。樹の上から、今回の風雨によって落とされてしまったものかもしれません。直径は約15センチ、下部は苔が主体で乾燥していますがまだ緑色をしています。この苔の中には、ビニールの紐の切れ端なども混入しています。上部の巣の内側は見事に円形になるように、シュロなどの線状の繊維質のもので構成されています。意外にしっかりしたつくりで、鳥がくちばしでこまめに運んでできたものとは驚きの産物です。

土砂の流入した北側で枯葉の上に、鳥の巣が落ちていました。樹の上から、今回の風雨によって落とされてしまったものかもしれません。直径は約15センチ、下部は苔が主体で乾燥していますがまだ緑色をしています。この苔の中には、ビニールの紐の切れ端なども混入しています。上部の巣の内側は見事に円形になるように、シュロなどの線状の繊維質のもので構成されています。意外にしっかりしたつくりで、鳥がくちばしでこまめに運んでできたものとは驚きの産物です。

7月14日(月)

昼休みに常葉川で、アユの集団を見ました。甲斐常葉駅前の橋の北側、流れの緩やかな比較的広くなった場所で、大きさ15~20センチの個体が数十匹、まとまって移動しながら泳いでいました。しばらくの間川岸から観察してみると、体をくねらせながらそれぞれ体当たりをし合っているようにも見えます。成長したアユは、縄張りを持つことで知られています。良いコケ類が生えている川底の石などを中心に、約1平方メートルぐらいを自分のテリトリー(縄張り)として守る行動をして、よそ者のアユが近づくと激しく追い払うという習性があります。このアユの縄張り意識を利用して、世の太公望は友釣りという独特の釣り方でアユを狙います。よそ者は自分のえさ場を荒らす外敵とみなし、体当たりをして追い払おうとします。おとりアユ(よそ者)を侵入させ、縄張りを持つアユを誘い出し、特別な仕掛けの針にかけるという釣り方です。ここ最近の休日ともなると、常葉川や下部川では太公望たちが、ほぼ等間隔で釣りをしている光景が見受けられます。私は友釣りをしないので、その醍醐味はわかりません。ちなみに「太公望」は、釣りをする人をさして言いますが、中国の故事に由来します。中国周時代の政治家呂尚は、釣りをしていた時に周王に見いだされ、まさに周の祖である太公が望んだ人物だということで「太公望」とも呼ばれるようになったことから、釣りをする人をこう言うようになったそうです。

鮎といえば、南アルプス市に「鮎沢」の地名があります。地名の由来は、『甲斐国志』に「鮎ハ合ノ仮字ニテ又相沢ニ作ル、方言間(アヒダ)二通ズ、大井ノ郷・八田御牧ノ分界コノ辺リニ当ルベシ、故ニ間ト云フ乎」とあり、「あい沢」が「鮎沢」になったと言われています。名字としても「鮎沢」さんがあってこの地が発祥の一つともいわれています。小学校時代の恩師に「鮎沢」先生がおり、前の職場の大先輩にも「鮎沢」、「相沢」さんがおりました。

鮎といえば、南アルプス市に「鮎沢」の地名があります。地名の由来は、『甲斐国志』に「鮎ハ合ノ仮字ニテ又相沢ニ作ル、方言間(アヒダ)二通ズ、大井ノ郷・八田御牧ノ分界コノ辺リニ当ルベシ、故ニ間ト云フ乎」とあり、「あい沢」が「鮎沢」になったと言われています。名字としても「鮎沢」さんがあってこの地が発祥の一つともいわれています。小学校時代の恩師に「鮎沢」先生がおり、前の職場の大先輩にも「鮎沢」、「相沢」さんがおりました。

7月10日(木)

昨日7月9日、帝京大学と身延町は「連携・協力に関する協定」を締結しました。湯之奥金山遺跡の解明に関する連携研究及び連携事業を円滑に行うための体制強化を図ることを目的とした協定です。人的交流、連携研究の実施とその公開、連携事業の相互協力等に関し、身延町の歴史遺産に光を当て、広く社会に公開し、地域活性化が図られることを期待するものです。学校法人帝京大学 冲永佳史理事長と身延町 望月幹也町長が協定書に署名して、無事協定の締結となりました。

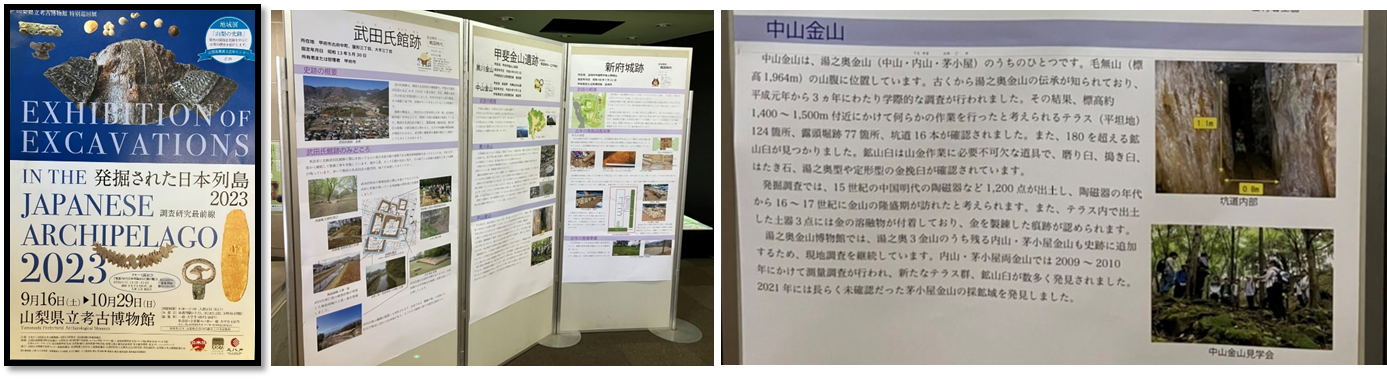

身延町には日本でも山金採掘の先駆けとなった湯之奥金山があり、平成元年から3か年かけて湯之奥3金山の一つ中山金山を中心とした総合学術調査を実施し、帝京大学文化財研究所に大変なご尽力をいただきました。この結果をもとに、平成9年には山金採掘の初源的様相を示す金山として、甲斐金山遺跡/黒川金山・中山金山が国指定史跡に指定され、同じ年に「甲斐黄金村・湯之奥金山博物館」が金山遺跡や金山史のガイダンス館として開館しております。今回湯之奥3金山の茅小屋・内山2金山についても、より学術的な専門的調査・研究を深め正しい歴史価値を付加して湯之奥金山の全体像を明らかにするとともに、将来的には史跡「甲斐金山遺跡」の追加指定までもっていきたいと考えております。

身延町には日本でも山金採掘の先駆けとなった湯之奥金山があり、平成元年から3か年かけて湯之奥3金山の一つ中山金山を中心とした総合学術調査を実施し、帝京大学文化財研究所に大変なご尽力をいただきました。この結果をもとに、平成9年には山金採掘の初源的様相を示す金山として、甲斐金山遺跡/黒川金山・中山金山が国指定史跡に指定され、同じ年に「甲斐黄金村・湯之奥金山博物館」が金山遺跡や金山史のガイダンス館として開館しております。今回湯之奥3金山の茅小屋・内山2金山についても、より学術的な専門的調査・研究を深め正しい歴史価値を付加して湯之奥金山の全体像を明らかにするとともに、将来的には史跡「甲斐金山遺跡」の追加指定までもっていきたいと考えております。

7月7日(月)

先日の休みを利用して、キタダケソウの咲いている姿を見てきました。キタダケソウは、南アルプス北岳の固有種で環境省のレッドデータブックの絶滅危惧種Ⅱ類(VU)に該当します。近い将来絶滅のリスクが高い種で、生息地の範囲が非常に狭く、北岳の山頂付近でしか見られません。長年見たいと思い続けていたのですが、花の咲いている期間が梅雨の時期と重なってごくわずかな間で、天候の不順と相まって行く機会をなかなか作れませんでした。今年の梅雨明けはまだなのですが、晴れの日が続いていたため思い切って行ってきました。森林限界を超えハイマツ帯の間には、シナノキンバイ、ハクサンイチゲなどの群落があり、山頂付近の稜線付近にキタダケソウは咲いていました。世界中でここにしか生息しない花を、はじめて十分に堪能することができました。登っている最中は雨もパラついていましたが、稜線に出ると雲もほとんどなくなって、鳳凰三山、八ヶ岳、甲斐駒、仙丈、間ノ岳から農鳥もはっきり見えました。休憩も入れて往復10時間の登山は、若いころと違ってさすがに疲れました。

山梨交通のバスは、運転手さんのほかに車掌さんが同乗していました。今朝のラジオでバスガイドさんは、絶滅危惧種だという話題で盛り上がっていました。春や秋の行楽シーズンではバスガイドさんも忙しいのですが、夏冬の閑散期は需要がほとんどないそうです。ましてこのところのバス代の高騰から、ガイドさんを断って金額を下げようとする傾向が多くなってきています。バス会社でもバスガイドさんを新規に雇わなくなってきて、その数は急激に減少しています。運転手さんがワンマンでバスとして運行することが多くなってきているということです。今回の山梨交通バスの車掌さんは、車中から見える山々や滝、旧道やトンネルなどの紹介のほか、この路線の歴史的変遷などもガイドしてくれました。キタダケソウとともに、絶滅危惧種となっているバスガイドさんでした。

山梨交通のバスは、運転手さんのほかに車掌さんが同乗していました。今朝のラジオでバスガイドさんは、絶滅危惧種だという話題で盛り上がっていました。春や秋の行楽シーズンではバスガイドさんも忙しいのですが、夏冬の閑散期は需要がほとんどないそうです。ましてこのところのバス代の高騰から、ガイドさんを断って金額を下げようとする傾向が多くなってきています。バス会社でもバスガイドさんを新規に雇わなくなってきて、その数は急激に減少しています。運転手さんがワンマンでバスとして運行することが多くなってきているということです。今回の山梨交通バスの車掌さんは、車中から見える山々や滝、旧道やトンネルなどの紹介のほか、この路線の歴史的変遷などもガイドしてくれました。キタダケソウとともに、絶滅危惧種となっているバスガイドさんでした。

7月6日(日)

今日も暑かったですね。身延でも35度を超え猛暑日となりました。この暑さの中ではありますが、外の駐車場山際の草取りをしました。雑草は強くすぐに繁茂してしまいます。シカも少しは食べてくれている痕跡はあるのですが、ヤギのようにきれいに食べつくしてはくれません。オダマキやスミレなどの植栽をしたものを除いて、ヒメジョオン、ハルジョオン、ツユクサ、メヒシバ、オオバコ、イノコヅチなどをせっせと除去しました。

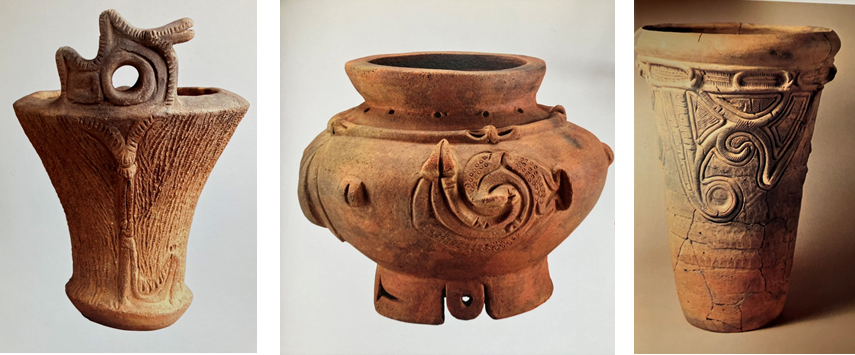

山際の石垣の中に、ヘビの抜け殻がありました。蛇の抜け殻は、開運につながるラッキーアイテムとされています。どちらかというと、ヘビは手足のない形状とその独特の進み方から、気持ち悪いと感じる人が多く、当博物館でもあまりその存在は歓迎されていません。当博物館の周辺には、当博物館の守り神である「アオダイショウ様」が時々姿を現わしてくれます。毎年思いもよらずに出没しては、我々をびっくりさせてくれます。この抜け殻はその「アオダイショウ様」の脱皮したものなのでしょう。環境にもよるのですが、2~3か月に1度脱皮をするそうです。蛇は脱皮して成長すること、大地の中で冬眠をして春に目覚めることから、死と再生、豊穣の象徴であり、幸運をもたらすと考えられています。縄文土器の装飾として、ヘビのモチーフが多用されるのも、古くからヘビの持つ神秘性が認識されていたものと思われます。ヘビは弁財天の使いとされており、ヘビの抜け殻は神が脱いだ洋服として、ご利益にあやかることができると考えられているようです。弁財天は財宝を司る神様です。ちなみに今年の干支は巳年です。金運を招きレアな縁起物とされることから、当金山博物館のますますの繁盛(来館者のアップ)を期待したいと思います。

山際の石垣の中に、ヘビの抜け殻がありました。蛇の抜け殻は、開運につながるラッキーアイテムとされています。どちらかというと、ヘビは手足のない形状とその独特の進み方から、気持ち悪いと感じる人が多く、当博物館でもあまりその存在は歓迎されていません。当博物館の周辺には、当博物館の守り神である「アオダイショウ様」が時々姿を現わしてくれます。毎年思いもよらずに出没しては、我々をびっくりさせてくれます。この抜け殻はその「アオダイショウ様」の脱皮したものなのでしょう。環境にもよるのですが、2~3か月に1度脱皮をするそうです。蛇は脱皮して成長すること、大地の中で冬眠をして春に目覚めることから、死と再生、豊穣の象徴であり、幸運をもたらすと考えられています。縄文土器の装飾として、ヘビのモチーフが多用されるのも、古くからヘビの持つ神秘性が認識されていたものと思われます。ヘビは弁財天の使いとされており、ヘビの抜け殻は神が脱いだ洋服として、ご利益にあやかることができると考えられているようです。弁財天は財宝を司る神様です。ちなみに今年の干支は巳年です。金運を招きレアな縁起物とされることから、当金山博物館のますますの繁盛(来館者のアップ)を期待したいと思います。

草取りの草の中にクルミの発芽したものを2本発見しました。掘り上げてみると、地下にその種の元となるクルミの実がありました。クルミの堅い殻は、割れて地上部分の本体に数本の枝と葉がついており、下には根が伸びています。クルミは、リスやネズミが食料を確保するために分散貯食したものからの発芽と考えられます。その動物が確保していた場所を忘れてしまったため、芽が出てきたものです。(2025.5.10のブログ参照)

草取りの草の中にクルミの発芽したものを2本発見しました。掘り上げてみると、地下にその種の元となるクルミの実がありました。クルミの堅い殻は、割れて地上部分の本体に数本の枝と葉がついており、下には根が伸びています。クルミは、リスやネズミが食料を確保するために分散貯食したものからの発芽と考えられます。その動物が確保していた場所を忘れてしまったため、芽が出てきたものです。(2025.5.10のブログ参照)

7月3日(木)

「あっ」という間に令和7年も半分が過ぎてしまいました。夏越の大祓い、茅の輪くぐりの神事も、各所の神社で行われていました。関東甲信地方は6月10日に梅雨入りし梅雨明け宣言もまだなのですが、ここ身延町でも15日から連日30度以上の真夏日が続いています。このうち雨が降った3日間のみ夏日だったのですが35度以上の猛暑日もあり、既に本格的な夏の到来を思わせる陽気です。梅雨はどこに行ってしまったのでしょうか。

当金山博物館の夏7月の行事といえば、毎年恒例の砂金掘り大会と砂金甲子園があります。画像右は今年の大会チラシです。浮世絵を思い浮かべさせるようなデザインです。今大会もどんな熱戦が繰り広げられるか楽しみです。

この暑さのためか、重ねてきた年齢のためか、このごろ物事に関心や集中ができなくなってきました。受動的なテレビでさえ、ニュースやバラエティ、ドラマに魅力が感じられません。暑さによって睡眠が浅くなり熟睡できずに頭がぼおっとしているし、食欲もそれほどわいてきません。趣味への情熱もなんとなく薄れてきています。それなのに、時が過ぎる速度は相変わらず加速度がついて早くなってきています。トキメキ(感動)がなくなってきていることが、主な原因であることは確かなようです。(ジャネーの法則)

年を取ると楽しめなくなることもある一方で、年齢や経験を重ねてきたからこそ新しい楽しみを見つけることもできます。若いころとは違った視点で、時間をあまり気にせず人生を楽しむことができるのも、今だからこその特権なのではないでしょうか。それぞれの年代で、人生を楽しく生きましょう。

6月30日(月)

伊豆松崎町の伊那下神社には、大久保長安の奉納した鍍金の釣灯篭があります。伊那上神社にも同じものがありますが、伊那下社のみ公開されています。下社の宮司さんの特別なご配慮により、ガラスケースを開けて直接拝見させていただきました。形状は六角形、唐草模様の透かし彫りに上がり藤の定紋が鋳出されており、下方及び額庇に宝珠が刻まれ、柱は梨地に打ち出されています。柱部分には「奉寄進豆州松崎大明神」、「慶長十四年己酉十一月吉日」、「大久保石見守長安敬白」と記されています。西暦1609年に伊豆の松崎大明神に、伊豆の代官で金山奉行であった大久保長安が奉納したことがわかります。青銅板製の本体に金メッキがされています。当時我が国の金工技術の高かったことを物語り、その精巧さその優秀さが評価されて現在静岡県の指定文化財になっています。

大久保長安は武田氏の家臣で、その能力を買われ猿楽師から蔵前衆として金山開発や税務を担当していたと言われています。武田氏滅亡後は徳川家康に認められ、有能な役人として武田氏の家臣時代に培ったその知識や技術力を、検地や鉱山開発、土木工事などにいかんなく発揮しました。その権力や諸大名との人脈から「天下の総代官」とも称された人物です。同じような釣灯篭は、武蔵御嶽神社(青梅市)、越後一宮の弥彦神社(弥彦村)にも奉納されています。伊豆の金山は、当時佐渡をもしのぐ産出量だったのがこの時期に衰え始めたので、金山の再興復活を祈願するために寄進したと伝えられています。

大久保長安は武田氏の家臣で、その能力を買われ猿楽師から蔵前衆として金山開発や税務を担当していたと言われています。武田氏滅亡後は徳川家康に認められ、有能な役人として武田氏の家臣時代に培ったその知識や技術力を、検地や鉱山開発、土木工事などにいかんなく発揮しました。その権力や諸大名との人脈から「天下の総代官」とも称された人物です。同じような釣灯篭は、武蔵御嶽神社(青梅市)、越後一宮の弥彦神社(弥彦村)にも奉納されています。伊豆の金山は、当時佐渡をもしのぐ産出量だったのがこの時期に衰え始めたので、金山の再興復活を祈願するために寄進したと伝えられています。

6月26日(木)

16世紀にヨーロッパ人によって、中南米のアメリカ大陸からヨーロッパ、さらにアジアにもたらされた渡来作物として、ジャガイモ、サツマイモ、カボチャ、トウモロコシ、トウガラシなどがあります。玉(唐)蜀黍、唐辛子はその名にあるように、当時外国からはいってくるものはすべて唐(中国)を経由して入ってきたので、唐の文字が入っています。ジャガイモの名前は、諸説ある中でジャガタライモから来ている説が有力です。インドネシアのジャカルタは昔ジャガタラとも呼ばれ、オランダ人によってこの地方から日本にもたらされたようです。カボチャが、カンボジアから来た野菜ということで名付けられたことに似ています。

ジャガイモは、馬鈴薯、二度芋、二作イモ、五升イモ、六月イモ、セイダイモ、清太夫イモ、仙台芋、甲州芋、江州芋、コーシ芋、弘法イモなどいろいろな呼び名があります。山梨県では清太夫イモ、セーダイモ、セーダユー、セーザイモ、セーダなどともよばれ、中井清太夫の功績がその名に残りました。清太夫は甲府代官時代、幕府の許可のもと飢饉対策の救荒食料としてジャガイモを九州から取り寄せて、最初に九一色郷で試作して成功し、後に領内に普及していったとされています。さらに全国へ広まっていった過程で、清太夫イモから仙台芋、甲州芋から江州芋、コウシュー芋からコーシ(孔子)芋やコーボー(弘法)芋、ゴウシュー(江州)芋からゴショー(五升)芋にそれぞれ変化していったという研究がされています。(大西拓一郎「渡来作物の方言と歴史-じゃがいも方言にみる弱い固有名詞の強い力-」)山梨県上野原地方で食べられている「せいだのたまじ」は、ジャガイモの小ぶりなものを味噌味で煮付けた郷土食です。

中井清太夫は、甲斐の歴代代官の中でも善政を行い、領民から生き神様として祀られています。甲府城下町整備のために横沢町付近に強制移転させられた塩部村民(甲府市塩部)は、家と耕作地が遠くなったため復帰を嘆願していましたがなかなか聞き届けられませんでした。安永8年(1779)中井清太夫が甲府代官の時、帰村を許し無人になった塩部村を再興させています。村民はこの恩義に際し、清太夫をまつる生祠を建立しています。また、天明6年(1786)大塚村(市川三郷町)押出川の悪水路を改修した功によっても、生き神様として生祠が祀られています。岩窪(甲府市)の信玄公墓は、当時魔縁塚と呼ばれ人も寄り付かない祟りのある場所だったそうです。この迷信を打破するためここを掘り返したところ、炭や灰と石碑が発見されたので間違いなく信玄公を火葬した場所であると特定し、新しい墓碑を建立しています。甲斐国(山梨県)において、初めて目的意識を持った発掘調査の最初だと言えるでしょう。

中井清太夫は、甲斐の歴代代官の中でも善政を行い、領民から生き神様として祀られています。甲府城下町整備のために横沢町付近に強制移転させられた塩部村民(甲府市塩部)は、家と耕作地が遠くなったため復帰を嘆願していましたがなかなか聞き届けられませんでした。安永8年(1779)中井清太夫が甲府代官の時、帰村を許し無人になった塩部村を再興させています。村民はこの恩義に際し、清太夫をまつる生祠を建立しています。また、天明6年(1786)大塚村(市川三郷町)押出川の悪水路を改修した功によっても、生き神様として生祠が祀られています。岩窪(甲府市)の信玄公墓は、当時魔縁塚と呼ばれ人も寄り付かない祟りのある場所だったそうです。この迷信を打破するためここを掘り返したところ、炭や灰と石碑が発見されたので間違いなく信玄公を火葬した場所であると特定し、新しい墓碑を建立しています。甲斐国(山梨県)において、初めて目的意識を持った発掘調査の最初だと言えるでしょう。

6月24日(火)

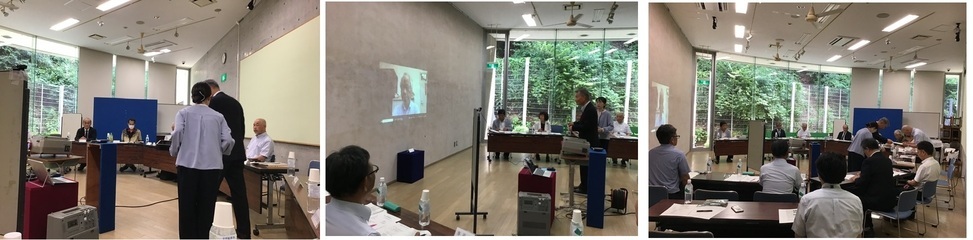

20日に令和7年度第1回甲斐黄金村・湯之奥金山博物館運営委員会を開催しました。当委員会は、湯之奥金山遺跡の発掘調査によって明らかにされた資料をはじめ、日本における産金の歴史に係る資料を保存公開し、学術文化および観光の振興拠点施設として設置した、身延町甲斐黄金村・湯之奥金山博物館の運営について必要な事項を審議するために設置されたものです。委員会の開催に先立ち、教育長から10名の委員の委嘱をさせていただき、新たに帝京大学の櫛原先生が加わりました。遠方より多くの先生方にご参集いただき、次に用件が控えていた笹本先生のみリモートでのご参加となりました。

金山博物館は町の組織改編によって文化振興担当となり、文化財保護の職務も兼務になったことを報告しました。昨年度の事業報告では、開館以来歴代最多の有料入館者数となり、通算でも節目の50万人、51万人目を迎えたこと、令和7年1月に料金改定を行ったこと、料金改定後も来館者数の減少や券種選択の変化など変化が見られなかったこと、主催した事業、調査研究活動、教育普及活動、施設改修、黄金の足湯の閉鎖などを報告しました。今年度の年間事業計画では、新たに内山・茅小屋金山遺跡の追加調査計画について説明し、貴重なご意見とご提案をいただきました。すでに4月には文化庁中井調査官を県の担当職員とともに中山金山に案内し、金山遺跡の追加指定に向けて現地説明を実施しました。7月には帝京大学文化財研究所と調査活動に伴う協定を締結し、考古学や鉱山史の諸先生からご指導をいただく調査委員会を立ち上げ、数年かけての継続調査を実施する計画になっています。より詳細な現地測量調査は実施されているので、両金山の史跡指定に至るための詳細な現地での調査プラス既存調査情報の整理を行ってまいります。

6月22日(日)

朝、出勤前に妻の実家の常葉の畑に寄ってきました。収穫前のキャベツが、爆裂していました。まだ生育途中なのですが、10玉の内3玉が破裂してしまいました。キャベツが破裂する原因は、生育が急速に進むことによって引き起こされるようです。内側の生育と外側の生育とのアンバランスによるもので、内側の成長に外形が追い付かなかったためと考えられます。春先にはキャベツの値段が高騰し、スーパーでも1玉800円以上の値段に跳ね上がったこともあって、10連ポットの苗を買って植え付けていました。キャベツが大好物のモンシロチョウが飛び始めると、防虫ネットをかけたのですが隙間から入り込んで卵を産みつけられました。1株に10数匹の青虫がその生育を阻み、畑に行くたびに駆除してやっと大きくなってきたと思ったら、こんな結果が待っていました。梅雨に入って雨が続いていたものが、16日から続いた猛暑日によって急に気温が上がり、急激な成長となったようです。まだ大きくなるところですが、残りのキャベツが食べられるうちにとすべて収穫しました。小さいながらも博物館の職場の皆さんへのささやかなお土産となりました。

本日第1回目の「みのぶ町民砂金掘り大会」を開催しました。これまで同じ町内に在住していながら、なんとなく湯之奥金山博物館に来館する機会を逃していた町民の皆様が意外と多いことが気がかりでした。当博物館に足を運んでもらう機会の創出と同時に、砂金掘りの楽しさを体験してもらい、家族や親戚ともども気軽に来館していただけるようにと企画したものです。やはり初めての方々もかなりの割合いたのですが、そこは競技ですから皆さん必死になって夢中で水中の砂と格闘していました。常設の茅小屋コースを会場に30分間の砂金掘り体験で、第1位はなんと10粒の砂金をゲットした小学生の女の子でした。結果発表と賞品授与のセレモニーの後、全員で採った砂金を水中に戻し、1分間競技砂金掘り競技を行って、記念撮影をしてイベントを終了しました。多くのみのぶ町民のみなさんに体験していただきました。どうもありがとうございました。

本日第1回目の「みのぶ町民砂金掘り大会」を開催しました。これまで同じ町内に在住していながら、なんとなく湯之奥金山博物館に来館する機会を逃していた町民の皆様が意外と多いことが気がかりでした。当博物館に足を運んでもらう機会の創出と同時に、砂金掘りの楽しさを体験してもらい、家族や親戚ともども気軽に来館していただけるようにと企画したものです。やはり初めての方々もかなりの割合いたのですが、そこは競技ですから皆さん必死になって夢中で水中の砂と格闘していました。常設の茅小屋コースを会場に30分間の砂金掘り体験で、第1位はなんと10粒の砂金をゲットした小学生の女の子でした。結果発表と賞品授与のセレモニーの後、全員で採った砂金を水中に戻し、1分間競技砂金掘り競技を行って、記念撮影をしてイベントを終了しました。多くのみのぶ町民のみなさんに体験していただきました。どうもありがとうございました。

6月20日(金)

3月の初旬に種芋を植え付けた男爵とキタアカリのジャガイモは、地上部の葉が黄色くなり始め、いよいよ収穫の時期になりました。梅雨の合間の晴れている日を見計らって一部、朝の涼しいうちに掘り上げました。今年作った品種は、男爵・キタアカリと○○です。二か所の畑に作付けましたが、種類の違いなのか畑との相性なのか、1株当たりの収量にかなりの違いが出てしまいました。キタアカリは個体も大きめの物が多く順調でしたが、男爵は例年並み、初めて植えてみた○○は植えた時期が少し遅かったためか株も他の品種に比べて大きくならず、植えた個数の割には収穫物の量はあまり多くはない印象です。キタアカリに多く見られたジャガイモの実は、収穫時にもまだ茎についているものもあり、鮮やかな緑色から白っぽい色に変色してきています。この実を半分に切ってみたとこころ、トマトの断面のように種がびっしり詰まっています。トマトのようなみずみずしさはなく、ジャガイモ同様の堅さがあって種の大きさは約2ミリです。近くでじっくり観察して見ると、ジャガイモの実はまるで熟す前のまだ緑色のミニトマトにそっくりです。

ジャガイモは別名「馬鈴薯(バレイショ)」、「二度芋(ニドイモ)」、「清太芋(セイダイモ)」、「甲州芋」などとも言われます。馬鈴薯は馬の飾りにつける鈴の形に似ていることからの命名で、二度芋は春と夏の二度収穫できることからこの名があります。清太芋・甲州芋は、甲府代官中井清太夫にちなんだ名前です。

ジャガイモは別名「馬鈴薯(バレイショ)」、「二度芋(ニドイモ)」、「清太芋(セイダイモ)」、「甲州芋」などとも言われます。馬鈴薯は馬の飾りにつける鈴の形に似ていることからの命名で、二度芋は春と夏の二度収穫できることからこの名があります。清太芋・甲州芋は、甲府代官中井清太夫にちなんだ名前です。

6月15日(日)

梅雨に入り雨や曇りの日が続き、太陽の日差しが恋しい季節です。この時期にふさわしい花といえば紫陽花(アジサイ)ですね。博物館でも、建物の出口付近にある柏葉アジサイが白い花を咲かせています。アレッ、おかしいな。おととしは見事なアジサイがいろんなところで咲いていたのに、去年も少なかったけれどもそこそこ数株は見事に咲いていました。今年は全く花が咲いているのを見つけることができません。去年も花の数が少なくなってしまったと、剪定の時期や方法について書いた記憶があります。(2024.6.11ブログ参照)とくに今年は冬に博物館周辺の植栽された花木について、かなり大胆に剪定をしてもらい過ぎた感は否めません。柏葉アジサイのある部分は剪定がされなかったので、いつもどおりの花の咲き具合です。博物館に植栽されているアジサイの木を全て調べてみました。50本ほどあるふつうのアジサイやガクアジサイの中で、花のつぼみが確認できたのはたった2枝のみです。1株に数十本の枝がつきますから、その割合は1パーセントにも届きません。

アジサイの花は2年目の枝に花芽をつけるため、今年に伸びた枝には花はつきません。去年から伸びている枝であっても、9月以降に剪定してから伸びた枝には花芽がつかないそうです。毎年花をつけるためには剪定をしないか、剪定するにしても花が終わってから9月までに枝を切る必要があります。適切な時期に適切な状態になるよう剪定をしなければ、花の咲く良好な状態を維持できません。自宅の庭にもアジサイが数株ありますが、カシワバアジサイは花が咲いており、普通のアジサイはかなり剪定してしまいましたが蕾と花がついていて咲き始めています。毎年花が開花する良い植栽の環境を維持していくためには、その植物の個性に合わせた対応をしなければなりません。

アジサイの花は2年目の枝に花芽をつけるため、今年に伸びた枝には花はつきません。去年から伸びている枝であっても、9月以降に剪定してから伸びた枝には花芽がつかないそうです。毎年花をつけるためには剪定をしないか、剪定するにしても花が終わってから9月までに枝を切る必要があります。適切な時期に適切な状態になるよう剪定をしなければ、花の咲く良好な状態を維持できません。自宅の庭にもアジサイが数株ありますが、カシワバアジサイは花が咲いており、普通のアジサイはかなり剪定してしまいましたが蕾と花がついていて咲き始めています。毎年花が開花する良い植栽の環境を維持していくためには、その植物の個性に合わせた対応をしなければなりません。

6月5日(木)

休日を利用して、新潟の神奈山に行ってきました。雪の多い豪雪地帯で、今年は特に雪が多いとのことです。シラネアオイやツバメオモト、ムラサキヤシロ、ショウジョウバカマなどの高山植物の花がとてもきれいに咲いていました。山頂の標高は1,909メートル、妙高山の外輪山にあたり、関温泉のスキー場からの登山コースを登りました。まだ登山道の日影の窪地部分には雪がかなり残っており、急登であること、雪解けでぬかるんでいることなどから結構ハードな山行になりました。

樹林帯の下部にはネマガリタケが繁茂しており、「八方睨み」から先の9合目あたりの登山道わきの地点で、ネマガリタケの花のつぼみを発見しました。竹や笹の花は60年~120年に一度しか咲かないと言われ、つぼみでも花の姿が見られたのはラッキーでした。しかし、花が咲くときは大地震や疫病が流行り、不吉なことが起きる前触れだと言い伝えられていることが多いようです。花の咲くことが非常にまれであることや、咲いた後はその一帯の竹や笹が一斉に枯れてしまうことから、このように信じられてきたようです。日本は世界でも有数の地震多発地帯です。竹の花が咲いたときに疫病が流行ったり、大地震が発生したこともあったかもしれませんが、それは偶然の一致で因果関係はまったくありません。竹はイネ科の植物で、同行した山仲間から笹の実を救荒食として食べ、飢饉のときに助かったという話を聞きました。『精選版日本国語大辞典』では、「竹の実」の項で「メダケ、クマザサ、スズタケなどイネ科竹、笹(ささ)類の果実。小麦に似た長楕円形で、胚乳は澱粉質に富み、粉にして救荒食とするが味は悪い。自然秔(じねんご)。竹米(たけまい)。」とあります。救荒食としては、ヒガンバナの球根やトチの実など、毒消しやあく抜きに手間がかかるものが知られています。笹の実は花が咲いて初めて実をつけるので、一生出会わない人の方が多いかもしれません。救荒食としての伝承が伝わっているのは、竹の花の咲くこと自体珍しいのに、飢饉の年とが偶然一致した稀有な事例だから伝わったのでしょうか?

樹林帯の下部にはネマガリタケが繁茂しており、「八方睨み」から先の9合目あたりの登山道わきの地点で、ネマガリタケの花のつぼみを発見しました。竹や笹の花は60年~120年に一度しか咲かないと言われ、つぼみでも花の姿が見られたのはラッキーでした。しかし、花が咲くときは大地震や疫病が流行り、不吉なことが起きる前触れだと言い伝えられていることが多いようです。花の咲くことが非常にまれであることや、咲いた後はその一帯の竹や笹が一斉に枯れてしまうことから、このように信じられてきたようです。日本は世界でも有数の地震多発地帯です。竹の花が咲いたときに疫病が流行ったり、大地震が発生したこともあったかもしれませんが、それは偶然の一致で因果関係はまったくありません。竹はイネ科の植物で、同行した山仲間から笹の実を救荒食として食べ、飢饉のときに助かったという話を聞きました。『精選版日本国語大辞典』では、「竹の実」の項で「メダケ、クマザサ、スズタケなどイネ科竹、笹(ささ)類の果実。小麦に似た長楕円形で、胚乳は澱粉質に富み、粉にして救荒食とするが味は悪い。自然秔(じねんご)。竹米(たけまい)。」とあります。救荒食としては、ヒガンバナの球根やトチの実など、毒消しやあく抜きに手間がかかるものが知られています。笹の実は花が咲いて初めて実をつけるので、一生出会わない人の方が多いかもしれません。救荒食としての伝承が伝わっているのは、竹の花の咲くこと自体珍しいのに、飢饉の年とが偶然一致した稀有な事例だから伝わったのでしょうか?

6月1日(日)

今朝、畑のジャガイモに実がなっているのを確認しました。ジャガイモに実ってあまりピンときませんよね。いつもの年で実がなるのはせいぜい1つか2つくらいなのですが、今年のジャガイモでは2割くらいの割合で実がついていました。毎年ジャガイモを育てていますが、そもそもジャガイモに実がなるのは珍しいことです。5月初旬から中旬にジャガイモに白または薄紫の花が咲くのですが、咲き終わると花は落下しその茎だけが残ります。花をつけたままにすると栄養が花に持っていかれるので摘んだ方がよいという人もいますが、経験則からはそのまま残しておいてもあまり影響はないようです。

ジャガイモの実は、緑色のプチトマトのような形状をしており、大きいものでも直径3センチくらいです。トマトのように柔らかくはなく、触ってみると固くてしっかりと中身が充実しているのがわかります。しばらくそのままにしておくと落ちてしまうようです。ジャガイモはナス科の野菜ですが、ナスやトマトと違って食べる部分は地下のイモの部分です。一般に園芸品店で市販されて栽培されることの多い男爵、メークインなどは、花の受粉能力が低いため実をつけることはほとんどありません。実がついていたのはキタアカリのみで、男爵にはひとつもありませんでした。キタアカリは他の品種より実がつきやすいとのことです。この実の中に種があり、100個以上も詰まっていて、植えると発芽するとのことです。私たちが普段食べている芋は、茎から伸びた塊茎(かいけい)と呼ばれる部分です。塊茎から子孫を残すことを取得してからは、種子で繁殖する必要性がなくなって受粉能力が低下したとも言われています。ちなみにこの実には天然の毒が含まれており、食べられないということです。ジャガイモの芽の部分や緑化した部分には天然毒のソラニンやチャコニンが含まれていて、食べると食中毒を起こすことは皆さんご存知のとおりです。

ジャガイモの実は、緑色のプチトマトのような形状をしており、大きいものでも直径3センチくらいです。トマトのように柔らかくはなく、触ってみると固くてしっかりと中身が充実しているのがわかります。しばらくそのままにしておくと落ちてしまうようです。ジャガイモはナス科の野菜ですが、ナスやトマトと違って食べる部分は地下のイモの部分です。一般に園芸品店で市販されて栽培されることの多い男爵、メークインなどは、花の受粉能力が低いため実をつけることはほとんどありません。実がついていたのはキタアカリのみで、男爵にはひとつもありませんでした。キタアカリは他の品種より実がつきやすいとのことです。この実の中に種があり、100個以上も詰まっていて、植えると発芽するとのことです。私たちが普段食べている芋は、茎から伸びた塊茎(かいけい)と呼ばれる部分です。塊茎から子孫を残すことを取得してからは、種子で繁殖する必要性がなくなって受粉能力が低下したとも言われています。ちなみにこの実には天然の毒が含まれており、食べられないということです。ジャガイモの芽の部分や緑化した部分には天然毒のソラニンやチャコニンが含まれていて、食べると食中毒を起こすことは皆さんご存知のとおりです。

5月26日(月)

去年山仲間から届けてもらった菊の鉢上げをしたものに、今年もたくさんの脇芽が出てきました。去年は脇芽をそれぞれ1本ずつの苗にして、リバーサイドパークの土手に並べて植えてみました。しかし、少し葉が大きくなると、夜中にシカが山から下りてきて葉の先端の柔らかい部分を食べてしまい、棒だけになったり抜かれてしまったりした苗が散乱していることが続きました。そのたびに苗を植え替えたのですが、結局大きな株にはなることはありませんでした。今年はシカの食害を防ぐために去年の鉢上げした菊株の冬至芽を1本だけ残してシカの来ない場所に鉢を移動させて、成長させて程よい形の菊に仕上げる予定です。鉢の苗を数本から1本にしたところ、小さいバッタが葉の柔らかいところを食しているではないですか。またまた強敵の出現です。バッタを取り除き、シカが来ないことを願って成長を見守りたいと思います。鉢に残した苗以外の苗は、別地点の畑に植え替えたので成長を楽しみたいと思います。去年の状況は12月27日の記事にあります。

5月22日(木)

五月もいよいよ後半です。昨日一昨日と甲府では30度を超える夏日を観測し、ここ身延の博物館周辺の木々の新緑もより深くなって来ました。初夏の到来を感じるこの頃となってきました。この時期の有名な俳句に「目には青葉山ほととぎす初鰹」があります。甲斐の国出身とされる山口素堂の句です。青葉の視覚、ほととぎすの聴覚、初鰹の味覚と三つも季語が連なった季重なりではあるものの、それがかえって一体感となった巧みな表現となっています。さらに、すべてが体言止めになっていて三段切れであり本来は禁じ手なのですが、この句に一定のリズム感を与えています。また、注意していただきたいのは「目には青葉」で字余りなのです。よく間違えられる「目に青葉」ではありません。「は」があることで、後に続く「耳にはほととぎす」、「口には初鰹」と他の体の感覚部分をも続けて連想させる効果があります。「は」がないと平坦な表現になってしまい、新鮮な感覚の印象は出てこないとは思いませんか。約350年もの間、一般の人にも親しまれている俳句の妙がこの辺りにもあると言われています。

素堂は北杜市白州町山口に生まれ、甲府魚町に移住し裕福な酒造業を営んでいた実家の出身ということになっています。(『甲斐国志』)甲斐と素堂自身とのかかわりは、亡き母のために身延詣でを行った『甲山紀行』に記されています。この中で素堂は、甲府が妻のふる里なので懐かしく感じたこと、妻の実家に宿泊したこと、信玄伝説が残る夢山に登って漢詩を山の主人に贈ったことなどが記されています。甲府が自分の故郷だと示す記述はありません。しかし、甲府の尊躰寺には山口素堂の墓と句碑が残されております。その実態は混沌として伝えられています。

素堂は北杜市白州町山口に生まれ、甲府魚町に移住し裕福な酒造業を営んでいた実家の出身ということになっています。(『甲斐国志』)甲斐と素堂自身とのかかわりは、亡き母のために身延詣でを行った『甲山紀行』に記されています。この中で素堂は、甲府が妻のふる里なので懐かしく感じたこと、妻の実家に宿泊したこと、信玄伝説が残る夢山に登って漢詩を山の主人に贈ったことなどが記されています。甲府が自分の故郷だと示す記述はありません。しかし、甲府の尊躰寺には山口素堂の墓と句碑が残されております。その実態は混沌として伝えられています。

5月19日(月)

博物館の植栽や下部リバーサイド公園の雑草が下刈りされていて、きれいになっています。先日、カラスノエンドウとカスマグサを公園内で見つけたので、しかるべき時期に写真を撮って本欄の記事にしたためようと思っていたところ、きれいに刈り取られ場外へ搬出されてしまっていました。そこで、博物館の対岸の河川敷にあるカラスノエンドウとカスマグサ及び別地点のスズメノエンドウの写真を撮ってきたので、これらの違いと名前の由来について説明したいと思います。

カラスノエンドウは、漢字で表記すると烏野豌豆になります。カラスのエンドウではなく野豌豆という仲間の一つで、成熟するとカラスのように真っ黒になります。植物の世界では、ヤハズエンドウ(矢筈豌豆)が正式名称でカラスノエンドウは別名ですが、こちらの方がよく知られています。私が子供の頃には、シービービーやシビビーと言っていました。この時季小学生の頃学校帰りに、熟してサヤがまだ緑色の中の豆を取り出して豆殻を筒状にし、笛としてピーピーよく鳴らしたものです。右側の写真2枚はスズメノエンドウです。白っぽい花に、豆は2個しか入っていません。大きさが小さいので、カラスに対してスズメがその名に付けられたようです。カスマグサはカラス野エンドウとスズメ野エンドウの間の大きさなので、カラスの「カ」とスズメの「ス」をとって名付けられたとのことです。真ん中の写真はカラスノエンドウとカスマグサの実です。

カラスノエンドウは、漢字で表記すると烏野豌豆になります。カラスのエンドウではなく野豌豆という仲間の一つで、成熟するとカラスのように真っ黒になります。植物の世界では、ヤハズエンドウ(矢筈豌豆)が正式名称でカラスノエンドウは別名ですが、こちらの方がよく知られています。私が子供の頃には、シービービーやシビビーと言っていました。この時季小学生の頃学校帰りに、熟してサヤがまだ緑色の中の豆を取り出して豆殻を筒状にし、笛としてピーピーよく鳴らしたものです。右側の写真2枚はスズメノエンドウです。白っぽい花に、豆は2個しか入っていません。大きさが小さいので、カラスに対してスズメがその名に付けられたようです。カスマグサはカラス野エンドウとスズメ野エンドウの間の大きさなので、カラスの「カ」とスズメの「ス」をとって名付けられたとのことです。真ん中の写真はカラスノエンドウとカスマグサの実です。

5月17日(土)

15日の午後から文化庁N調査官、県文化振興・文化財課のI氏と、国指定史跡の中山金山の現地確認に行ってきました。当館からはK学芸員、H文化財担当と私の計5名です。N調査官はスーツの上着を脱いだだけの服装で、足元はナント革靴スタイルです。山に行くのに少し不安を感じたのですが、普段から慣れ親しんでいる服装や靴の方がしっくりくるとの本人の弁。今のスーツは伸縮性が高く、靴も軽くゴム底なのでそれほど問題はありませんでした。登山口からは休憩をはさみつつも、いつもより早いペースで登ることができました。中山金山の大名屋敷から精錬場へと移動し、史跡内にある墓石や炭焼き窯跡、坑道の現状を視察していただきました。史跡の現状をどのように捉えて町としてどうしたいのか、保存を最優先にしながらどう活用していくか現地の状況に合わせて指導していただきました。現状は平成元年から3年まで発掘調査した後30年以上自然に放置された状態で、それぞれの遺構に付けられた説明板や案内板が処々に配置されています。説明板もイラストなど一般にわかりやすい表現を用いて板面のみを取り換えることも可能であることや、歩道を設け現地にある倒木や枯損木をチップなどに加工して敷けば、お金をかけずに一定の整備ができることなど示していただきました。帰りに茅小屋金山、内山金山を遠望できる川の所で二金山の位置と現況を説明し、史跡指定に向けた取り組みへのご指導を再依頼しました。

15日の午後から文化庁N調査官、県文化振興・文化財課のI氏と、国指定史跡の中山金山の現地確認に行ってきました。当館からはK学芸員、H文化財担当と私の計5名です。N調査官はスーツの上着を脱いだだけの服装で、足元はナント革靴スタイルです。山に行くのに少し不安を感じたのですが、普段から慣れ親しんでいる服装や靴の方がしっくりくるとの本人の弁。今のスーツは伸縮性が高く、靴も軽くゴム底なのでそれほど問題はありませんでした。登山口からは休憩をはさみつつも、いつもより早いペースで登ることができました。中山金山の大名屋敷から精錬場へと移動し、史跡内にある墓石や炭焼き窯跡、坑道の現状を視察していただきました。史跡の現状をどのように捉えて町としてどうしたいのか、保存を最優先にしながらどう活用していくか現地の状況に合わせて指導していただきました。現状は平成元年から3年まで発掘調査した後30年以上自然に放置された状態で、それぞれの遺構に付けられた説明板や案内板が処々に配置されています。説明板もイラストなど一般にわかりやすい表現を用いて板面のみを取り換えることも可能であることや、歩道を設け現地にある倒木や枯損木をチップなどに加工して敷けば、お金をかけずに一定の整備ができることなど示していただきました。帰りに茅小屋金山、内山金山を遠望できる川の所で二金山の位置と現況を説明し、史跡指定に向けた取り組みへのご指導を再依頼しました。

中山金山の登山道の途中で、松ぼっくりを見つけました。その多くが通常の一般的に目にする形ではあったのですが、一部に動物の食痕が残されているものがありました。「森のエビフライ」と言われているリスなど小動物の食痕です。その最終形は、なんとなく「エビフライ」の形に似ていますね。松ぼっくりの鱗片が削られて、その間にある松の実を多分リスかアカネズミが食べた後の食痕です。松ぼっくりが秋口のまだ柔らかい時に、食べられたのでしょう。以前モミの木の松ぼっくりを食べた後の鱗片が散乱している状態を記載しています。(2023.10.19記事参照)

中山金山の登山道の途中で、松ぼっくりを見つけました。その多くが通常の一般的に目にする形ではあったのですが、一部に動物の食痕が残されているものがありました。「森のエビフライ」と言われているリスなど小動物の食痕です。その最終形は、なんとなく「エビフライ」の形に似ていますね。松ぼっくりの鱗片が削られて、その間にある松の実を多分リスかアカネズミが食べた後の食痕です。松ぼっくりが秋口のまだ柔らかい時に、食べられたのでしょう。以前モミの木の松ぼっくりを食べた後の鱗片が散乱している状態を記載しています。(2023.10.19記事参照)

5月12日(月)

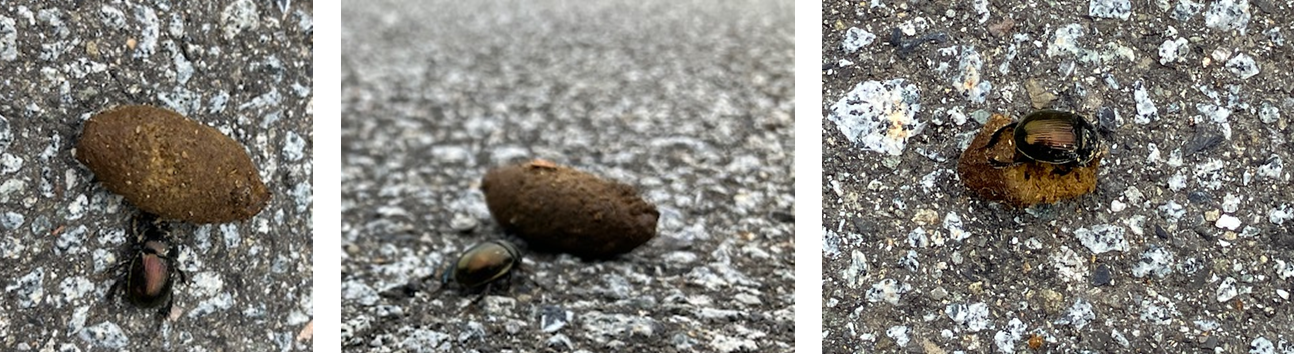

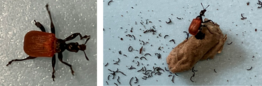

今日の博物館の駐車場に「糞虫(フンチュウ・クソムシ)」がいました。コウチュウ目コガネムシ科の虫のうち、動物の糞をエサとする一群の昆虫を「糞虫」というそうですが、実際に糞と一緒にこの類の虫を目にするのははじめてです。この類の虫は、砂漠にいるフンコロガシなど、独特の習性を持っている事でもよく知られています。朝方駐車場から博物館に入る間に、2か所タヌキかハクビシンと思われる動物の糞があるのを見つけました。直径1センチくらいの棒状のもので、長さは最大で5センチくらいです。そのうちの一か所の糞の一部が動いていました。よく見ると、虫が自分の体の数倍もある糞を転がしています。糞は3個に分かれていたのですが、そのうちの一個を頭で前方に転がしていました。よくテレビなどで放映されている、逆立ちをして後ろ足で丸く成形した糞を後退して回転させながら移動させるのとは明らかに違った運搬方法です。少し時間がたった後にもう一度みてみると、糞の大きさが小さく成形されてより球形に近くなっていました。

糞は動物が食したもののうち消化器官で消化した後の食べカスや利用できないものを排出したものですが、他の生き物には利用可能な栄養素などを含んでいます。これを食する食糞性コガネムシ類は、新鮮な糞があるとその匂いに引き寄せられ、その場で食べるものもいれば地下に穴を掘って運び込むものもいるそうです。古代エジプトのフンコロガシは、作り上げられた丸い糞の玉を太陽に見立てて、太陽の神の化身「スカラベ」としてこの虫を崇めたのだそうです。

糞は動物が食したもののうち消化器官で消化した後の食べカスや利用できないものを排出したものですが、他の生き物には利用可能な栄養素などを含んでいます。これを食する食糞性コガネムシ類は、新鮮な糞があるとその匂いに引き寄せられ、その場で食べるものもいれば地下に穴を掘って運び込むものもいるそうです。古代エジプトのフンコロガシは、作り上げられた丸い糞の玉を太陽に見立てて、太陽の神の化身「スカラベ」としてこの虫を崇めたのだそうです。

5月10日(土)

ゴールデンウィークも終了し、通常の土曜日に戻りました。早くも学校の校外学習が始まっており、一般客の数も元に戻ってきています。朝方の雨も止んで、昼にはお日様が顔を出してくれました。

博物館の周辺には、今年になってから芽を出した樹木や、ここ数年で生えてきた樹木に葉や花がついています。ナンテン、クルミ、ヌルデ、センダンなどです。富士川谷地域ではふつうに見られる植物ですが、その拡散には鳥のフンが大きな役割を果たしています。鳥がこれらの実を食べ、果肉は鳥の体内で消化されます。消化されない種はフンと一緒になって排出され、それが土の上に落ちて発芽するシステムです。一方クルミはリスやネズミの大好物です。秋に落下した実は、人間が貯金するのと同じように冬の間の食料として確保しておくため一時的に貯蔵します。これを「貯食」といい、巣穴などにたくさん集めて持ち込む「集中貯食」と、あちこちいろいろなところに貯めておく「分散貯食」があるそうです。分散貯食した実のうち、食べられずに残ったものが発芽したものと思われます。食料なら何でも貯食できるのではなく、栄養価が高くて保存のきくクルミやドングリが冬場の食料として供されるのです。そのクルミに残された食痕から、ネズミの仕業に違いありません。貯食した場所はたくさん分散貯食をすると動物だってすべてを覚えきれません。また、さらにそれを他の動物が狙っているので、自分が最初に見つけ出すのも大変なようです。分散貯食で食されずに残された数少ない個体が、意外なところからも発芽してきます。写真は、今日の駐車場の山際に落ちていたクルミです。まだ実の入っているものもあったのですが、丸く両側に直径1センチぐらいの穴があけられているものはアカネズミの食痕です。半分に割れているものは、リスの食痕の可能性があります。鳥にとってもリスやネズミにとっても、樹木の実は大切な食料なのです。

博物館の周辺には、今年になってから芽を出した樹木や、ここ数年で生えてきた樹木に葉や花がついています。ナンテン、クルミ、ヌルデ、センダンなどです。富士川谷地域ではふつうに見られる植物ですが、その拡散には鳥のフンが大きな役割を果たしています。鳥がこれらの実を食べ、果肉は鳥の体内で消化されます。消化されない種はフンと一緒になって排出され、それが土の上に落ちて発芽するシステムです。一方クルミはリスやネズミの大好物です。秋に落下した実は、人間が貯金するのと同じように冬の間の食料として確保しておくため一時的に貯蔵します。これを「貯食」といい、巣穴などにたくさん集めて持ち込む「集中貯食」と、あちこちいろいろなところに貯めておく「分散貯食」があるそうです。分散貯食した実のうち、食べられずに残ったものが発芽したものと思われます。食料なら何でも貯食できるのではなく、栄養価が高くて保存のきくクルミやドングリが冬場の食料として供されるのです。そのクルミに残された食痕から、ネズミの仕業に違いありません。貯食した場所はたくさん分散貯食をすると動物だってすべてを覚えきれません。また、さらにそれを他の動物が狙っているので、自分が最初に見つけ出すのも大変なようです。分散貯食で食されずに残された数少ない個体が、意外なところからも発芽してきます。写真は、今日の駐車場の山際に落ちていたクルミです。まだ実の入っているものもあったのですが、丸く両側に直径1センチぐらいの穴があけられているものはアカネズミの食痕です。半分に割れているものは、リスの食痕の可能性があります。鳥にとってもリスやネズミにとっても、樹木の実は大切な食料なのです。

5月8日(木)

ゴールデンウィークの後半、4連休の3日目、5月5日のこどもの日のことです。天気も良く大変な数の入館者となりました。その前日4日は500人を超えた入館者数でテンヤワンヤの大忙しでした。5日も400人超えと、スタッフは昼食も取れない恐ろしいほどの混みようです。この日はこどもの日だったので、小学生以下の入館者には、恒例のたまごくじを実施しました。先着80名様限定で、キャラクターのぬいぐるみや博物館グッズが当たる、はずれくじ無しのくじ引きです。思わぬプレゼントに大喜びの子供たちでした。くじに使ったのはガチャでおなじみの卵形容器に数字を書いた札を入れ、同じ番号の札の付いた景品がもらえる仕組みとなっています。

「くじ」は、宝くじやあみだくじ、おみくじなどで、現代の私たちにもなじみのある言葉ですね。紙片や竹片に数字や記号を記しその一つを抜き取って、ことの成否や吉凶を判断したり当落や順番を決めたりもしました。古来より国政や祭事についての重要なことを決める時に、「くじ」を引くことで神仏のお告げを占って進むべき道を決めていました。「籤(くじ)」の由来は、棒状のものを扱うので「串(くし)」から来た説や、箱などに入った中から抉って引き当てる「抉(くじ)る」から来た説などがあります。

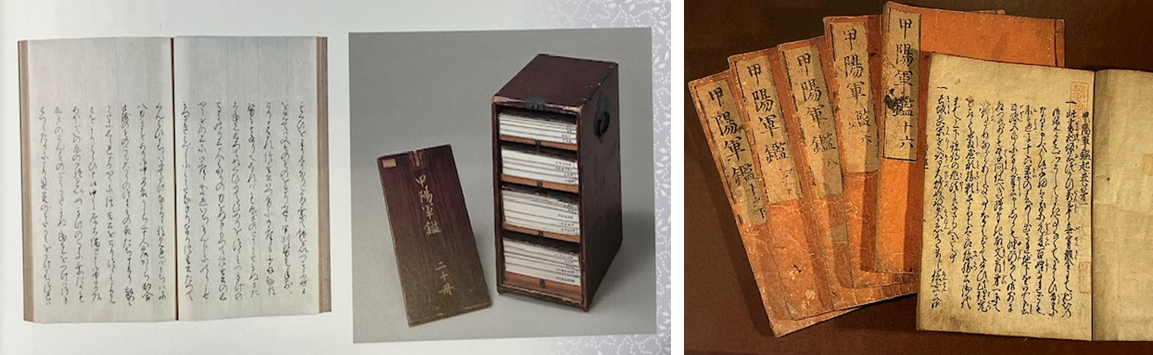

武田信玄は、信長の比叡山焼き討ちののち、比叡山を身延に移すことを計画しました。移転の代償として代わりに別なところに大寺院を普請することを約していました。身延山の各僧は返答に窮し、日蓮聖人の御影の前でくじを引いて判断することにしました。三度、五度、七度とくじを引いても、移転すべきではないとの内容であったと『甲陽軍鑑』は記しています。信玄の時代、身延山久遠寺においても、重要な事項を決する方法として、祖師像の前でくじを引いたのです。日蓮聖人のお告げとして、現在地での存続を暗示されたものであると解釈され、比叡山の身延山移転はかなわなかったのでした。

武田信玄は、信長の比叡山焼き討ちののち、比叡山を身延に移すことを計画しました。移転の代償として代わりに別なところに大寺院を普請することを約していました。身延山の各僧は返答に窮し、日蓮聖人の御影の前でくじを引いて判断することにしました。三度、五度、七度とくじを引いても、移転すべきではないとの内容であったと『甲陽軍鑑』は記しています。信玄の時代、身延山久遠寺においても、重要な事項を決する方法として、祖師像の前でくじを引いたのです。日蓮聖人のお告げとして、現在地での存続を暗示されたものであると解釈され、比叡山の身延山移転はかなわなかったのでした。

5月3日(土)

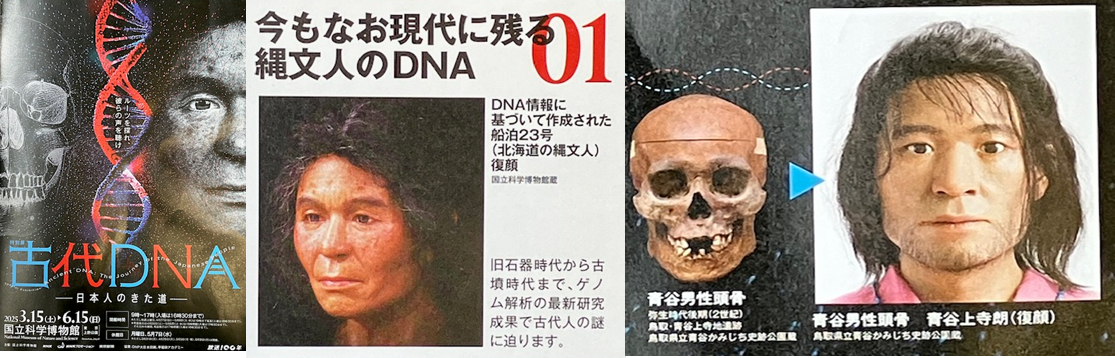

先日国立科学博物館の特別展「古代DNA―日本人のきた道―」を見てきました。日本人のルーツやその実態が、ゲノム解析の最新の研究によって明らかになってきているのには驚かされました。精緻な人骨の復顔は、ただ頭蓋骨に肉付けされただけではなくて、髪の毛の質や目の色や形、肌の色や皮膚の状態など、DNAの解析によって明らかにされたその人個人の情報が反映されているのです。また、縄文時代人の人骨の分析から、何をどの割合で食べていたのかがわかるそうです。人骨中に含まれる窒素や炭素の同位体を用いた食性分析の結果、海岸部の縄文人と山間部の縄文人では食性の違いが明白です。海岸部では海産物を多く食べ、山間部では主に堅果類や肉を食べていたことが判明しています。このことは遺跡から出土する獣骨や貝類、植物遺体と石器組成から導き出されたこれまでの研究成果を裏付けるものです。

遺跡から発掘された古代人の骨には、ごくわずかなDNAが残っていることがわかっていました。その分析はこれまで母親から受け継がれるミトコンドリアのDNAを対象としましたが、近年両親から受け継がれる核DNAの解析機器の実用化に伴って、人体の設計図ともいうべきはるかに多くの情報を得ることが可能になりました。古代人の髪や目、肌の色のほか、どんな病気にかかりやすかったかまでも明らかにすることができるようになったのです。詳細な遺伝情報を得ることができるようになったことで、これまでの化石の形態研究では分からなかった、我々のホモ・サピエンスの起源や世界への広がりの道筋、人類集団の形成過程の研究なども進んでいます。(特別展パンフレットより)

4万年に及ぶ日本列島の人類の足跡をたどる古代DNA研究の最前線が、旧石器時代、縄文時代、弥生時代、古墳時代と琉球列島集団の形成史、北の大地の人々の時代別地域別に紹介されています。人骨から個人の情報が得られ、その家族や集団の関係が明確となり、文化の変容の実態解明が進んで来ています。

4万年に及ぶ日本列島の人類の足跡をたどる古代DNA研究の最前線が、旧石器時代、縄文時代、弥生時代、古墳時代と琉球列島集団の形成史、北の大地の人々の時代別地域別に紹介されています。人骨から個人の情報が得られ、その家族や集団の関係が明確となり、文化の変容の実態解明が進んで来ています。

5月2日(金)

今日は「ゴールデンウィーク」の間の平日です。「ゴールデンウィーク」とは、4月の下旬から5月上旬の国民の祝日が集中する大型連休のことですね。今年の場合は4月28日(月)が休みになれば26日(土)から29日(昭和の日)までの前半と、3日(憲法記念日)、4日(みどりの日)、5日(こどもの日)、6日(振替休日)の後半の飛び石連休になりますが、28日、30日~2日までの平日を休みにして12連休にしたうらやましい企業もあるそうです。

「ゴールデンウィーク」は、日本語に直訳すれば「黄金週間」になる和製英語ですが、この言葉は映画会社の大映による集客目的の宣伝用語として使用されたことに由来するそうです。そもそも昭和23年(1948)に「国民の祝日に関する法律」によって、天皇誕生日、憲法記念日、こどもの日と、近い数日間に祝日が集中したことがその根底にあります。昭和26年(1951)5月5日、朝日新聞に連載された獅子文六の長編小説を大映と松竹が「自由学校」の同じ題名で映画化し、大映版の方は創業以来の興行成績を記録しました。大映ではこの時期を「ゴールデンウィーク」と名付けて宣伝に利用したのが定着し、一般にも使われるようになったとのことです。その他語源については諸説があり、ラジオ業界の「ゴールデンタイム」由来説、ロッキー山脈の雪解け水が活発化するこの時期に砂金が多く採れたので人々が殺到した由来説、マルコ・ポーロの『東方見聞録』の中で日本を「黄金の国ジパング」として紹介した記述に関係する由来説などがあります。

いずれにしても「ゴールデンウィーク」は、気候も良く春の陽気に心がウキウキする一年の中で最も輝かしい一週間です。後半の連休には、その文字にある通り、黄金のことをより深く知り、実際に黄金(ゴールド)がゲットできる砂金採り体験に当博物館に足を運んでみてはいかがでしょうか。

4月29日(火)

野菜を作っている畑に春になってきれいな花が咲いていました。葉を食する野菜は花が咲く前に収穫してしまうので、その花の姿を見ることはないのがほとんどです。冬の鍋用に栽培していた「春菊」は数回の利用のみで、霜にやられて葉先が枯れて利用できなくなってしまいます。黒マルチに寒冷紗で防寒対策をしていても、いつも冬の寒さで年末年始には傷んでしまいますが、抜かずにそのままほっといたものに淡い黄色の花が咲き始めました。「春菊」は冬が旬の葉を食する野菜ですが、その名のとおり春になって花を咲かせます。花もつぼみも食することができ、葉とは違った風味を堪能できるとのことです。すき焼きの定番食材ですが、小さい頃はその独特の香りや苦みが苦手でした。大人になると不思議とその苦みやえぐみがとりわけおいしく感じられるようになり、フキノトウやウドなどの山菜やセロリも同様に大人になってから好きになった味覚の食べ物です。春菊の原産地は地中海沿岸地域で、花ことばは「とっておき、豊富」になります。 真ん中の写真の黄緑色と赤の葉は、リーフレタスの収穫残りの薹(とう)が立った旬を過ぎたものです。これにも棒状の先に花が付きます。レタスもキク科の野菜です。

白い花は「韮」(ニラ)の花です。ニラは奈良時代には「みら」と呼ばれていたものが、平安時代には転訛して「にら」に変わったとのことです。ニラは中国原産の多年草で、生命力が強く独特の臭いがあります。この臭いから禅宗などの寺院境内には、「不許禁葷酒入山門」とか「禁葷酒」の結界が張られています。ニラは五葷の一つで、これらの臭気の強い野菜は淫欲、憤怒などが起こりやすく、心を乱し修行の妨げになるので寺の境内に持ち込むことは許されないとされてきました。禅宗寺院の門前には、この文字が刻まれた石柱をしばしば見かけます。

白い花は「韮」(ニラ)の花です。ニラは奈良時代には「みら」と呼ばれていたものが、平安時代には転訛して「にら」に変わったとのことです。ニラは中国原産の多年草で、生命力が強く独特の臭いがあります。この臭いから禅宗などの寺院境内には、「不許禁葷酒入山門」とか「禁葷酒」の結界が張られています。ニラは五葷の一つで、これらの臭気の強い野菜は淫欲、憤怒などが起こりやすく、心を乱し修行の妨げになるので寺の境内に持ち込むことは許されないとされてきました。禅宗寺院の門前には、この文字が刻まれた石柱をしばしば見かけます。

4月24日(木)

本日が正式な湯之奥金山博物館の開館28周年の記念日です。平成9年4月24日、甲斐黄金村・湯之奥金山資料館としてオープンしました。発足時はまだ博物館ではなく、合併前の下部町立の資料館でした。これまで伝承の中にあった湯之奥金山に対して、昭和63年の予備調査、平成元年から3年までの学際的調査の結果を受けて、町ではこれらを貴重な地域資源として位置づけて、金山遺跡や金山史のガイダンス館である観光・文化施設が開館したものです。

周囲の山々やリバーサイド公園にも、春の新緑が萌木色を呈してきました。河津桜はすでに実をつけ、メロディ橋ではクマンバチが花の蜜を求めてか飛び回ったりホバリングをしたりしています。橋上には1匹の死骸が。クマンバチは正式にはクマバチ(熊蜂)で、体の大きさの割に小さい羽根であることからその飛行構造が航空力学上は解明できていないとされていました。クマンバチは空を飛べないハズの昆虫だといわれていますが、実際にはなぜかスムーズに飛べるのです。飛べる理由は「レイノルズ数」だと言われています。初めて聞く言葉です。最近分かった理論だということですが、「流体の慣性力と粘性力の比を表す無次元数であり、流体解析を実施する前に層流・乱流の見当をつけるために、しばしば利用される」理論だそうです。なんのこっちゃ。私の頭ではよく理解できません。いずれにしても、クマンバチはその体の大きさにも関わらず、小さい羽根を動かすことで航空力学上は不可能であるはずなのに、自由自在な飛行ができるということです。わかりますか?

周囲の山々やリバーサイド公園にも、春の新緑が萌木色を呈してきました。河津桜はすでに実をつけ、メロディ橋ではクマンバチが花の蜜を求めてか飛び回ったりホバリングをしたりしています。橋上には1匹の死骸が。クマンバチは正式にはクマバチ(熊蜂)で、体の大きさの割に小さい羽根であることからその飛行構造が航空力学上は解明できていないとされていました。クマンバチは空を飛べないハズの昆虫だといわれていますが、実際にはなぜかスムーズに飛べるのです。飛べる理由は「レイノルズ数」だと言われています。初めて聞く言葉です。最近分かった理論だということですが、「流体の慣性力と粘性力の比を表す無次元数であり、流体解析を実施する前に層流・乱流の見当をつけるために、しばしば利用される」理論だそうです。なんのこっちゃ。私の頭ではよく理解できません。いずれにしても、クマンバチはその体の大きさにも関わらず、小さい羽根を動かすことで航空力学上は不可能であるはずなのに、自由自在な飛行ができるということです。わかりますか?

4月20日(日)

今日は当博物館開館28周年の記念日です。午前中はシン・サンポ、午後は当館のキャラクター「もーん父さん」のグリーティング会を開催しました。

午前中はアウトドア版館長講座の第4回シン・サンポ「身延町切石編」を実施しました。昨日は甲府で30℃越えの真夏日で切石も28℃を越えて暑かった一日ですが、天気は曇りで程よい散策日和の気候でした。身延町役場に集合し、切石地区の寺社や地名の由来、駿州往還の宿場町、郷蔵や富士川舟運の年貢米の保管や行方について学習しました。参加された皆さんは役場を利用し国道はよく通るのですが、集落内を街道から1歩入って巡るのは今回初めての方ばかりで、切石の宿場の中の様子に新鮮な発見があったようです。善妙寺と正伝寺では本堂にお邪魔させていただき、それぞれのお上人様からお寺の由緒や所蔵されている文化財のお話を直接お伺いすることができました。散策途中の土手などには、ヒトリシズカ、オドリコソウ、イカリソウ、タンポポなどの野生の花が咲いており、ユリやノカンゾウなども見ることができました。ハナミズキやモクレンなどたくさんの花を見ながら、ゆったりと自然も観察しての散策会は、好評でした。

午後はもんちゃんのグリーティング会でした。熱烈なもんちゃんファンのみなさんから、お花やお菓子のプレゼントがあり、飾りつけのされたスタジオでの撮影会や楽しい談笑が絶えませんでした。日頃のもんちゃんのファンサービスの賜物です。

4月19日(土)

埋蔵金、なんと夢のある響きではないですか。埋蔵金伝説は日本各地にたくさん残されています。かつてテレビ局で、徳川埋蔵金伝説を実際に赤城山麓で発掘する特番が放送され、山梨県内でもこの徳川埋蔵金が赤城山麓とは別に旧増穂町(現富士川町)に存在するとの説も一部で信じられていました。また、武田家が滅亡した時、新府城から逃れる時に黄金をどこかに埋蔵したという伝説や、武田氏の金山の廃坑に伴って金を秘匿した伝説や、穴山梅雪の埋蔵金伝説などが県内各地に残されています。

武田氏館の北西、甲府市古府中町に明治時代、甲州金や小判などが発見されたという記録が残されています。小判28枚、甲州金一分判28個、甲州金二朱判3個、一分角金23個の合計41両2朱と刀1振が発見されています。この時に出された埋蔵物発見届では、田圃の高低差をなくすため、深さ弐尺斗(約60センチ)掘り下げ小石を取り除いたところ、これらが発見されたとして役所に届けられました。現在古府中区画整理区域の住宅地になっており、江戸時代のある時期に埋蔵されて明治三十年になって届けられたことがわかります。ここで注目されるのは、丸い甲州金一分判と四角い一般的な一分判が書き分けられていることです。現在これらの埋蔵物はいったいどこに行ってしまったのでしょうか。

武田氏館の北西、甲府市古府中町に明治時代、甲州金や小判などが発見されたという記録が残されています。小判28枚、甲州金一分判28個、甲州金二朱判3個、一分角金23個の合計41両2朱と刀1振が発見されています。この時に出された埋蔵物発見届では、田圃の高低差をなくすため、深さ弐尺斗(約60センチ)掘り下げ小石を取り除いたところ、これらが発見されたとして役所に届けられました。現在古府中区画整理区域の住宅地になっており、江戸時代のある時期に埋蔵されて明治三十年になって届けられたことがわかります。ここで注目されるのは、丸い甲州金一分判と四角い一般的な一分判が書き分けられていることです。現在これらの埋蔵物はいったいどこに行ってしまったのでしょうか。

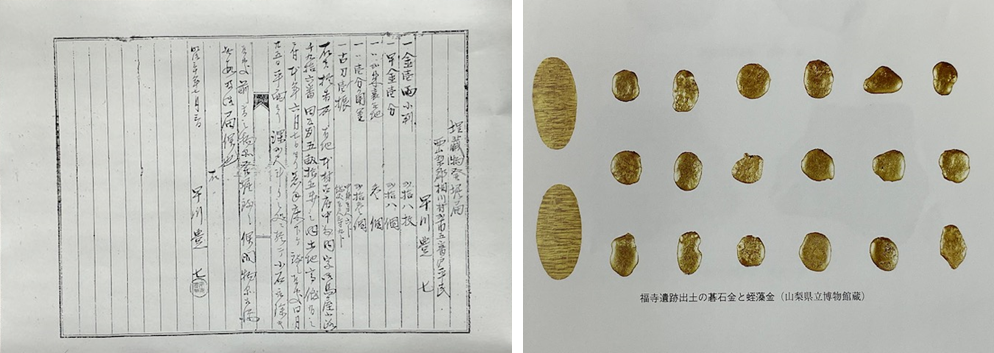

甲州市勝沼町下岩崎の福寺遺跡から昭和46年に発見された埋蔵金は、碁石金18個、蛭藻金2枚と渡来銭約6,000枚です。ごみ穴を掘っていた時に偶然発見されたものです。現在、山梨県立博物館に買い取られて保管されています。

4月14日(月)

昨日は雨の寒い一日でしたが、今日は気持ちの良いお天気です。朝、中山金山の前衛の五老峰には雲がかかっていました。通称霧雲という層雲です。雲と霧の違いは、どうなんでしょうか。どちらも湿った空気が冷やされて、空気中の水蒸気が凝結して気体から液体に代わることによって細かな水滴になって浮遊している状態を言うのですが、気象庁の資料によれば、空中に浮遊していると雲、地表に接していると霧と言うそうです。朝方の五老峰の中腹に見えていた雲は、水蒸気が地表に接しているので現地では霧ということになります。昼近くになると気温も高くなり雲も上昇してきたので、五老峰がその全容を現わしてくれました。中腹くらいまで芽吹きが進んでいるようすが観て取れます。頂上付近はまだ冬の装いで広葉樹は芽吹きが感じられず樹幹の色の茶色を呈していますが、一雨ごとに暖かさを増してきている陽気からすれば、春めいて木が一気に芽吹いてくるものと思われます。

博物館付近では、河津ザクラがすべて葉桜の黄緑色となり、ソメイヨシノも花びらの花弁が散ってガクや子房の薄いピンク色がわずかに残り、葉桜になるのも時間の問題です。隣接する山々の木々も、淡い緑色に芽吹いてきました。まさに春がやってきたという感じです。

4月12日(土)

今日は武田信玄公の命日です。元亀4年(1573)、今から452年前に信州駒場において、息を引き取りました。京へ攻め上る西上作戦の途中、享年53歳でした。当時の平均寿命は30歳代で、意外と低いのは乳幼児の死亡率が高かったためと言われています。戦国武将全体に関しての平均寿命は60歳前後のようなので、信玄は他の戦国武将に比べてやや短命だと言えます。死因は吐血をしていることから、消化器官上部の食道ガンまたは胃ガン説が有力で、結核説や脳溢血、鉄砲傷の悪化説などもあります。信玄は死に際して、遺言でその死を3年間秘すこととし、弟の逍遥軒信綱を影武者として立てました。対外的には病気のため隠居して勝頼が後を継いだことにし、生前に自分の花押(サイン)だけを書いた白紙を多数用意したことが知られています。自分の死後も信玄が生きているように装い、勝頼の意を受け祐筆がその用紙を使って諸大名等への音信に使ったということが、『甲陽軍鑑』に記されています。信玄の思慮深さがうかがい知れます。

さて、信玄の墓所が当地域にもいくつか存在することを、去年の記事でも書きました。身延町道の慈観寺、根子の満福寺のほかに新たに大磯小磯の八王子神社前の石造物群の中にあるのを見つけました。新発見と思っていたら、既に文化財担当で石造物調査がなされ、西河内地域にはかなりの数が存在することがわかっていました。すべて江戸時代後半に建てられ、自然石に信玄の戒名などが掘られているという共通点があります。

4月10日(木)

ソメイヨシノの桜の花びらが、風によって舞い散る花吹雪です。桜吹雪とも言いますが、空中で舞っている姿は、写真ではうまく写せませんでした。今日は風が一時的に強く吹いたり雨が降って来たり、落ちた花びらからすればもうほとんど残りはありません。桜の開花情報や満開情報も北上しており、山梨県内でも標高の高い所や富士五湖方面が、今週末以降に見頃を迎えるようです。

ソメイヨシノの桜の花びらが、風によって舞い散る花吹雪です。桜吹雪とも言いますが、空中で舞っている姿は、写真ではうまく写せませんでした。今日は風が一時的に強く吹いたり雨が降って来たり、落ちた花びらからすればもうほとんど残りはありません。桜の開花情報や満開情報も北上しており、山梨県内でも標高の高い所や富士五湖方面が、今週末以降に見頃を迎えるようです。

南東の山際のヤマブキも花が盛りとなってきました。一重の花の花びらは桜と同じ5枚なのですが、よく見ると6枚の花もかなり見受けられます。きれいな花が咲くことから、古くから庭木に移植されているとのことです。(4月5日のブログ参照)「蛙鳴く甘南備川に影見えて今か咲らむ山振の花」の歌が『万葉集』にあり、『古今集』には「蛙なく井出の山吹散りにけり花の盛りにあはましものを」とあります。奈良時代から平安時代の間に「山振(ヤマブリ)」から「山吹(ヤマブキ)」に変化したことがわかります。

南東の山際のヤマブキも花が盛りとなってきました。一重の花の花びらは桜と同じ5枚なのですが、よく見ると6枚の花もかなり見受けられます。きれいな花が咲くことから、古くから庭木に移植されているとのことです。(4月5日のブログ参照)「蛙鳴く甘南備川に影見えて今か咲らむ山振の花」の歌が『万葉集』にあり、『古今集』には「蛙なく井出の山吹散りにけり花の盛りにあはましものを」とあります。奈良時代から平安時代の間に「山振(ヤマブリ)」から「山吹(ヤマブキ)」に変化したことがわかります。

4月7日(月)

今日は朝方晴れていたのに、昼からは雨がぽつりぽつり。ナント降り初めは霰の氷の粒が降ってきました。20日のシン・サンポの下見に切石に行って来た時の出来事です。傘を持って行かなかったので、善妙寺の山門でしばらく雨宿りをすることになってしまいました。

山門の軒下には鯱瓦(しゃちがわら)があって、たぶんこの門にもと葺かれていたものでしょう。普通は屋根の上にあって遠くからしか見ることができないので、よく見て詳しく観察してみました。鯱は体が魚で顔が虎の姿をした想像上の動物です。鱗(うろこ)や鰭(ひれ)が表現されており、顔は鋭く見開いた目と牙を持った獣になっています。一般的には建物が火事になった時に、口から水をはいて火を消し止めるという伝説があり、防火のまじないのために瓦葺建物の大棟に一対で取り付けられています。

善妙寺には日蓮聖人が、お手植えされたという伝説のある「年越の松」の大木がかつて存在していました。日蓮聖人は布教の途次、善妙寺に泊まられた時のことです。その日はちょうど立春の前夜、節分の日であったので、聖人手ずから節分会の豆まきをなされ、近隣の参詣の多数の善男善女は良い年を迎えることが出来たといいます。この時聖人は、境内の中央に記念の松をお手植えになったので、この松を年越しの時に植えた松、つまり「年越の松」と呼ぶようになったと伝えています。(『中富町誌』)しかし、大正時代に枯れてしまったので伐採し、その株の跡地に当山日証上人の書になる「宗祖大士越年之霊松」の木碑が立てられています。

善妙寺には日蓮聖人が、お手植えされたという伝説のある「年越の松」の大木がかつて存在していました。日蓮聖人は布教の途次、善妙寺に泊まられた時のことです。その日はちょうど立春の前夜、節分の日であったので、聖人手ずから節分会の豆まきをなされ、近隣の参詣の多数の善男善女は良い年を迎えることが出来たといいます。この時聖人は、境内の中央に記念の松をお手植えになったので、この松を年越しの時に植えた松、つまり「年越の松」と呼ぶようになったと伝えています。(『中富町誌』)しかし、大正時代に枯れてしまったので伐採し、その株の跡地に当山日証上人の書になる「宗祖大士越年之霊松」の木碑が立てられています。

4月5日(土)

春は確実にやってきています。砂金採り体験室のガラス越しに山裾側を見ると、知らない間にヤマブキがもう咲いているではありませんか。周辺のヤマブキを見ても緑の葉とともに、多くのつぼみがかなり膨らんでいます。日当たりの良い株は、すでに花がしっかり開いています。ソメイヨシノの桜は遅いものが今でも満開で、入り口付近のレンギョウもヤマブキとは違った軽やかな黄色を呈しています。博物館はいろいろな花が今まさに楽しむことができます。

ヤマブキ色は黄金色で、小判の比喩によく使われます。江戸時代の歌舞伎の「河内山」では、「山吹の茶を一服所望いたす」として、「黄色いお茶を一杯ください」ではなく「山吹色の小判(わいろ)が欲しい」の隠語に登場してきます。最近テレビで時代劇が少なくなりましたが、桐箱に入った「山吹色の菓子」を悪代官(権力者)に袖の下として渡し、便宜を図ってもらうなんてシーンが昔の勧善懲悪ものではよくみられました。「山吹」はバラ科ヤマブキ属の落葉低木で、日本・中国・朝鮮半島などに見られます。『万葉集』にも登場し、しなやかな枝が風に揺れるさまから「山振(やまぶり)」が転じて「山吹」になったと言われています。(諸説あり) 山吹の花を見ると、当博物館が所蔵している純度の高い甲州金と同じく、まさにやや赤みがかった鮮やかな黄色の黄金色をしています。

ヤマブキ色は黄金色で、小判の比喩によく使われます。江戸時代の歌舞伎の「河内山」では、「山吹の茶を一服所望いたす」として、「黄色いお茶を一杯ください」ではなく「山吹色の小判(わいろ)が欲しい」の隠語に登場してきます。最近テレビで時代劇が少なくなりましたが、桐箱に入った「山吹色の菓子」を悪代官(権力者)に袖の下として渡し、便宜を図ってもらうなんてシーンが昔の勧善懲悪ものではよくみられました。「山吹」はバラ科ヤマブキ属の落葉低木で、日本・中国・朝鮮半島などに見られます。『万葉集』にも登場し、しなやかな枝が風に揺れるさまから「山振(やまぶり)」が転じて「山吹」になったと言われています。(諸説あり) 山吹の花を見ると、当博物館が所蔵している純度の高い甲州金と同じく、まさにやや赤みがかった鮮やかな黄色の黄金色をしています。

黄金色の植物としては、ミツマタの花があります。先日の都留アルプスとともに、お隣の南部町ではこの大群落があり、いままさに「黄金街道」として上徳間峠から森山へのルートが花盛りです。「ヤマレコ」に紹介されたり、南部町でも観光客の誘致に取り組んでいます。黄金街道といえば、甲信越静をむすぶ「黄金KAIDO」があります。徳川家康公が開発に力を注いだ佐渡金山(新潟県)と土肥金山(静岡県)を結ぶルートで、途中には湯之奥金山(山梨県)、金鶏金山(長野県)があります。中部横断道の開通により、静岡・山梨・長野・新潟の中央日本4県は交通の利便性が向上し、観光周遊エリアとしての結びつきがより強くなりました。土肥から佐渡までの金山を海路と陸路でつなぎ、広域での観光客誘致を一体的に促進するプロジェクトです。

黄金色の植物としては、ミツマタの花があります。先日の都留アルプスとともに、お隣の南部町ではこの大群落があり、いままさに「黄金街道」として上徳間峠から森山へのルートが花盛りです。「ヤマレコ」に紹介されたり、南部町でも観光客の誘致に取り組んでいます。黄金街道といえば、甲信越静をむすぶ「黄金KAIDO」があります。徳川家康公が開発に力を注いだ佐渡金山(新潟県)と土肥金山(静岡県)を結ぶルートで、途中には湯之奥金山(山梨県)、金鶏金山(長野県)があります。中部横断道の開通により、静岡・山梨・長野・新潟の中央日本4県は交通の利便性が向上し、観光周遊エリアとしての結びつきがより強くなりました。土肥から佐渡までの金山を海路と陸路でつなぎ、広域での観光客誘致を一体的に促進するプロジェクトです。

3月31日(月)

今日は3月31日、令和6年度の最終日です。あっという間に年が明けてから3か月、1年の四分の一が過ぎ去ってしまいました。「光陰矢の如し」、まさに月日のたつのは早いものだと本当に痛感しています。平安時代の歌人凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)の歌に「梓弓春たちしより年月の射るがごとくも思ほゆるかな」があります。梓弓につがえて射る矢は見る間に飛び去っていくが、その弓に張るという言葉に違わず、春になったと思うや否やそれから始まった新しい年月が矢を射たように素早く飛んでいってしまうという意味の歌です。凡河内躬恒は、甲斐国の地方官(甲斐介)として赴任し、山を開いて沢の水を流させた治水の功績により民に感謝され、躬恒を祀る祠が今もあるといいます。(『前賢故実』) 篠井山の山名の由来も躬恒の官位(四ノ位)にちなむという説、山霊を鎮めるため山頂へ宝物を埋納した伝説なども当地域とのつながりを今に伝えています。(当ブログ2023.11.5-6参照)紀貫之とともに「古今和歌集」の選者でありながら、どうしても貫之の陰に隠れた二番手はあまり知名度が高くありません。その名前の難しさ読み方の難しさも手伝って、ナンバー2は不遇のもとに置かれています。

さて、暦年と年度はどう違うのでしょうか。暦年では、1月1日の元日に始まり12月31日の大晦日までを1年として取り扱います。学校や会社、あるいは国や地方公共団体では、4月1日に始まり翌年の3月31日までを年度としています。学校年度や会計年度として一般には使われてきています。外国では学校年度が9月1日から8月31日までとしている国が多くあります。日本の会社でも事業年度、会計年度が異なっている場合もあります。

学校教育法により、「小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。」と規定していますが、実際の学年で採用される生年月日は4月2日から翌年の4月1日までを1学年として取り扱っています。4月1日生まれの人は3月31日の午後12時に入学年齢となる満6歳に達するため、誕生日の前日に年齢が加算されるので前の学年になるとのことです。誕生日の前日が終了する時(午後12時)に、歳を一つとることすなわち満年齢になると定められています。(年齢計算に関する法律、民法第143条)小学校時代同級生のF君は4月1日生まれで、生まれた生年月日順に出席番号が付けられていたことから男子の最後の出席番号でした。小学生の時にはなぜ4月1日生まれなのに、前の学年になっているのかよく理解できていませんでした。

3月30日(日)

来月20日は身延町切石地区で、シン・サンポを開催します。「切石」の地名は江戸時代後期に編纂された地誌の『甲斐国志』に「諸職ニ公役アリ、本村石工ヲ置シ処カ」とあり、石工の公役に起因すると考えられています。隣村には夜子沢石工が存在し、武田時代の駿州往還の日下がり岩道開削の御用棟梁をもって夜子沢石工の祖として、新府城、菅沼城、甲府城築城時の活躍が「石大工由来書之事」(夜子沢区有文書)にあるそうです。夜子沢村から産出する石材は当村から搬出されており、駿州往還の難所である八日市場村境の日下がり切通の普請は江戸期を通して村民の大きな負担になっていたそうです。(角川日本地名大辞典)産物としては「切石御座」と呼ぶ敷物があり、周辺地域でも作られていました。

「切石」は江戸時代初めに甲府と駿河を結ぶ駿州往還の伝馬宿となり、宿場町として隣接する「八日市場宿」と折半して宿継ぎを行い、月の前半を受け持ったといいます。街道に沿って「上宿」、「中宿」、「下宿」の地名があり、高札場、郷蔵も存在したことが江戸時代の古絵図に残されています。地内には正伝寺、善妙寺、御崎神社、赤山神社があり、これらの史跡や路傍の石造物を訪ねる予定です。

「切石」は江戸時代初めに甲府と駿河を結ぶ駿州往還の伝馬宿となり、宿場町として隣接する「八日市場宿」と折半して宿継ぎを行い、月の前半を受け持ったといいます。街道に沿って「上宿」、「中宿」、「下宿」の地名があり、高札場、郷蔵も存在したことが江戸時代の古絵図に残されています。地内には正伝寺、善妙寺、御崎神社、赤山神社があり、これらの史跡や路傍の石造物を訪ねる予定です。

3月27日(木)

博物館に隣接する下部リバーサイドパークのサクラが、ちょうど見ごろを迎えています。構内には河津ザクラ、シダレザクラ、ソメイヨシノ、チョウジザクラを見ることができます。河津ザクラは満開を過ぎて、葉桜になりかけています。先日は写真愛好家の望遠レンズを装着したカメラが、朝から夕方まで数台並んでいました。桜の花に飛来するヒヨドリやメジロなど、サクラの花と野鳥とのシャッターチャンスを狙っての粘りのようでした。ヤナギの木も芽吹いて黄緑色の花が咲いており、河津ザクラの濃いピンク色と好対照を演出しています。リバーサイドパークの駐車場にあるシダレザクラは、ちょうど今満開のようです。シダレザクラといえば、本町の身延山久遠寺が有名です。今朝の観光課情報では、総門が満開、仏殿前が五分咲き、報恩閣前が七分咲きで今週末が見ごろになるのではとのことです。リバーサイドパークでは、ソメイヨシノは三分咲き、チョウジ(丁子)ザクラは満開なのかもしれません。この木は野性種で花の数も少なく、花と葉が一緒に出ていることなどから、満開の時期の特定は難しいようです。名前の由来は、花の萼(ガク)が長く横から見ると丁子形に見えることから名づけられたそうです。開花状況は異なりますが、四種類のサクラの花見が今なら同時にできます。ぜひご覧あれ。

日本人は桜が好きです。桜の花の咲く季節の春は、寒かった冬を越えて春の訪れを視覚的に私たちに示してくれ、学校に植えられていることが多く卒業式や入学式を象徴する花だからです。しかし、私の小中学校の頃は生活していた標高が高かったために、4月の中旬にならないと桜は咲きませんでした。甲府盆地底部や関東地方とでは季節で約半月以上の差がありました。入学、卒業、入社、退職など人生の節目に当たる季節の花です。一つひとつは薄いピンクの小さい花ではあるけれど、一木が一斉に開花する風情は並木や群落でなく一本のサクラでもまさに壮観そのものであります。また、その花の命が短命で半月も持たずに、あっという間に散ってしまうというそのはかなさにも日本人には心惹かれるものがあるのではないでしょうか。冬から春への季節の移り変わりは、田畑での農作業の始まりを示し、活動が活発化する躍動の季節の到来になります。桜の花はその年の明るい未来への始まりであり、出発点となるメモリアルフラワー的な存在であるのかもしれません。

日本人は桜が好きです。桜の花の咲く季節の春は、寒かった冬を越えて春の訪れを視覚的に私たちに示してくれ、学校に植えられていることが多く卒業式や入学式を象徴する花だからです。しかし、私の小中学校の頃は生活していた標高が高かったために、4月の中旬にならないと桜は咲きませんでした。甲府盆地底部や関東地方とでは季節で約半月以上の差がありました。入学、卒業、入社、退職など人生の節目に当たる季節の花です。一つひとつは薄いピンクの小さい花ではあるけれど、一木が一斉に開花する風情は並木や群落でなく一本のサクラでもまさに壮観そのものであります。また、その花の命が短命で半月も持たずに、あっという間に散ってしまうというそのはかなさにも日本人には心惹かれるものがあるのではないでしょうか。冬から春への季節の移り変わりは、田畑での農作業の始まりを示し、活動が活発化する躍動の季節の到来になります。桜の花はその年の明るい未来への始まりであり、出発点となるメモリアルフラワー的な存在であるのかもしれません。

3月25日(火)

都留アルプスは、都留アルプス会と市が協力して整備した都留市中心部にある里山ハイキングコースです。富士急行線都留市駅から東桂駅にかけて、標高500メートルから650メートルの山々に約8キロのコースや案内標識が整備されています。都留アルプス最大の見どころは、なんといってもミツマタの群生地です。このミツマタを見に出かけてきました。今年はまだ一部の花が開花しているのみで、そのほとんどが白いつぼみのままです。開花しているものは黄色い黄金色が見事で、群生地のすべてが開花したらさぞかし壮観であると思われます。時間配分やその体力度に応じて、間の駅に下れるエスケープルートも幾つも設定されているのも有難い所です。今年の開花はいつもより遅れており、今月末が桜とともに満開になるのではないかと、現地にいた地元関係者が教えてくれました。

三椏(ミツマタ)は、和紙の原料として楮(コウゾ)や雁皮(ガンピ)とともに古代から利用されてきました。ミツマタの名前は、樹の成長にしたがって枝が三又に別れて伸びることに由来します。ミツマタの強い繊維質の樹皮は、上質の和紙や紙幣の原料として利用されています。花言葉は、樹皮からくる「強靭」、三つに分かれた枝を親子にたとえたとする「肉親の絆」です。身延町には「西嶋和紙の里」があり、中世以来和紙の生産地として有名です。西嶋の「和紙製造用具」は山梨県指定文化財になっています。

3月23日(日)

昭和町押越に「曲淵」という小字があり、甲府駅からイオンモール甲府昭和に行く途中にこの名のバス停があります。武田氏の家臣にこの地域出身の、曲淵庄左衛門吉景がいます。のちに武川谷に移住して武川衆の一員として武田信玄・勝頼に仕えて、草履取りから出世して足軽大将になった武勇に優れた人物です。頑固一徹で正論をはいては曲げずに、奇人とも評されています。生涯75度の訴訟を起こして、勝訴はわずか1回、和解が1回で残りはすべて敗訴になったと言われています。(3月13日のブログ参照) また主君の信玄から、自分への褒美として賜った脇差を、気に入らないから投げ返したという逸話も伝わっています。

吉景及びその子孫は、武田氏滅亡後に徳川家康に従い、天正壬午の乱や関ケ原の戦い、大坂の陣で活躍し、子孫は徳川幕府でも江戸北町奉行など要職についています。吉景から五代目にあたる景衡は、享保10年(1725)に追手甲府勤番支配となり、配下の武将百七十騎を従えて祖先の館跡であり墓のある本妙寺に参拝を果たしています。「八幡宮」の神号旗二旒と願文は、本妙寺とその鎮守である八幡宮に奉納されたもので、昭和町指定文化財となっています。

吉景及びその子孫は、武田氏滅亡後に徳川家康に従い、天正壬午の乱や関ケ原の戦い、大坂の陣で活躍し、子孫は徳川幕府でも江戸北町奉行など要職についています。吉景から五代目にあたる景衡は、享保10年(1725)に追手甲府勤番支配となり、配下の武将百七十騎を従えて祖先の館跡であり墓のある本妙寺に参拝を果たしています。「八幡宮」の神号旗二旒と願文は、本妙寺とその鎮守である八幡宮に奉納されたもので、昭和町指定文化財となっています。